データに関する質問

AIを利用する場合の社内の運用ルールとは

記事「AIを使ってやってはいけないことは何ですか?」では、AIへの過度な信頼や、AIへの丸投げは危険で、今はまだ「目安」を簡単に得るためのツールだと考えた方がよいことを記しました。しかしAI自身にもすでにAIの誤用や悪用を防ぐ仕組みが内蔵されているので、将来的にはAIの信頼度は上がっていくでしょう。

現在では、暴力・犯罪・差別的な内容など反社会的な内容には応えない、特定の言葉やパターンを検知してブロックする、AIの回答をAIがチェックしている、などの処理はある程度行われています。しかしまだAIが完全ではないことを考えると、これらの処理は人間の側で行う必要があります。

それをビジネス観点で要約すると、AI利用の結果が「法律違反にならない」「他人を傷つけたり欺いたりしない」「責任を持つ」ことで、ChatGPTに聞くと以下のような社員向けガイドラインを教えてくれました。

ーーーChatGTP回答ーーー

1. 入力前の確認

社外秘や未公開の情報を入力していないか?

顧客の個人情報(氏名・住所・契約内容など)を入力していないか?

契約や規制で入力が禁止されている情報ではないか?

2. 出力内容の確認

著作権や商標を侵害していないか?

差別的・不適切な表現を含んでいないか?

情報源が明確で、事実に基づいているか?

業務に使う前に、人間が必ずチェックしたか?

3. 利用の目的と透明性

生成した内容を そのまま公式文書・顧客向け資料として使っていないか?

AIを利用したことを、必要に応じて相手に開示できるか?

社内利用と社外利用を区別しているか?

4. 安全な利用環境

利用するAIサービスの データの扱い(保存・再利用の有無) を理解しているか?

社内ポリシーで許可されたAIツールを使っているか?

不明点があれば上長や情報管理部門に確認しているか?

5. 最終責任

AIの提案を採用するかどうか、最終判断は自分または責任者が行ったか?

万一トラブルが起きても説明できる根拠を持っているか?

ーーーーーーーーー

そもそもAIには「責任」という概念がなく、インプット情報が多ければ多いほど出力が具体性を増す仕組みに過ぎないことを忘れないようにしましょう。それでもFAQのような世間の7-8割の問い合わせには役立っていますので、AI利用は大変な生産性向上になります。

しかし今のところ、AIは補助ツールと認識すべきで、判断と責任は人間にあることを、AIは何度も訴えています。たとえば、AIに質問した文章そのものが誤解されやすいものだったり、国や文化によって適切な答えが異なるようなものだったり、法律などがしばしば変わる内容だったり、ニュースのように余りにも問題が直近の出来事だったりするなど、AIが完全には理解できない場合があります。それらをチェックするのが利用側の役割になります。

現在では、暴力・犯罪・差別的な内容など反社会的な内容には応えない、特定の言葉やパターンを検知してブロックする、AIの回答をAIがチェックしている、などの処理はある程度行われています。しかしまだAIが完全ではないことを考えると、これらの処理は人間の側で行う必要があります。

それをビジネス観点で要約すると、AI利用の結果が「法律違反にならない」「他人を傷つけたり欺いたりしない」「責任を持つ」ことで、ChatGPTに聞くと以下のような社員向けガイドラインを教えてくれました。

ーーーChatGTP回答ーーー

1. 入力前の確認

社外秘や未公開の情報を入力していないか?

顧客の個人情報(氏名・住所・契約内容など)を入力していないか?

契約や規制で入力が禁止されている情報ではないか?

2. 出力内容の確認

著作権や商標を侵害していないか?

差別的・不適切な表現を含んでいないか?

情報源が明確で、事実に基づいているか?

業務に使う前に、人間が必ずチェックしたか?

3. 利用の目的と透明性

生成した内容を そのまま公式文書・顧客向け資料として使っていないか?

AIを利用したことを、必要に応じて相手に開示できるか?

社内利用と社外利用を区別しているか?

4. 安全な利用環境

利用するAIサービスの データの扱い(保存・再利用の有無) を理解しているか?

社内ポリシーで許可されたAIツールを使っているか?

不明点があれば上長や情報管理部門に確認しているか?

5. 最終責任

AIの提案を採用するかどうか、最終判断は自分または責任者が行ったか?

万一トラブルが起きても説明できる根拠を持っているか?

ーーーーーーーーー

そもそもAIには「責任」という概念がなく、インプット情報が多ければ多いほど出力が具体性を増す仕組みに過ぎないことを忘れないようにしましょう。それでもFAQのような世間の7-8割の問い合わせには役立っていますので、AI利用は大変な生産性向上になります。

しかし今のところ、AIは補助ツールと認識すべきで、判断と責任は人間にあることを、AIは何度も訴えています。たとえば、AIに質問した文章そのものが誤解されやすいものだったり、国や文化によって適切な答えが異なるようなものだったり、法律などがしばしば変わる内容だったり、ニュースのように余りにも問題が直近の出来事だったりするなど、AIが完全には理解できない場合があります。それらをチェックするのが利用側の役割になります。

AIを使ってやってはいけないことは何ですか?

すでの我々が日常目にするものにはAIで生成されたものが多くあります。これらは安易に使うことができますが、結果として法律的・倫理的に問題になることがあります。

平たく言えばAIに限らず、法律違反はもとより、 他人を傷つけたり欺いたりしてはいけないことです。人がクリエイトする際にも、「表現できるギリギリ」の攻撃的なことをする場合がありますが、AIではその許される「ギリギリ」のコントロールはできないので、AIを使う人の意図にかかわらず、違反とみなされる表現になってしまうことには注意が必要です。

特に画像生成AIは印象操作につながりますので、情報発信者としては「AIがやった」として責任転嫁はできないので、責任を持って使うことが大原則です。一般的な注意点としては、ChatGPTは以下のように指摘しています。

■法律・規制に違反する使い方

・著作権侵害:AIに歌詞や本の全文を書かせて公開する、画像生成AIで既存のキャラクターをそのまま描いて商用利用するなど。

・個人情報の不適切な利用:他人の氏名・住所・顔写真などを本人の許可なくAIに学習させたり公開したりすること。

・詐欺・偽情報の生成:偽のニュース記事やSNSアカウントをAIで大量生成して拡散すること。

・犯罪への利用:ハッキングツールや爆発物の作り方など、危険行為の手助けをさせること。

■倫理的に問題のある使い方

・ディープフェイクの悪用:他人の顔や声を使って偽動画を作り、なりすましや誹謗中傷に使うこと。

・差別や偏見の強化:AIの出力をそのまま使って、特定の人種・性別・宗教などを差別するコンテンツを広めること。

・透明性の欠如:AIが書いた文章や生成した画像を、人間が作ったものだと偽ること。

実際に問題を起こしやすいもとして、医療・法律など専門知識が重要な分野では、無料のAIは必ずしも専門家の確認をとっているわけではなく、AIが参考にした情報源が誤情報かもしれないことです。

つまりAIを使って、「これが正解です」と言い切るのは無責任な利用になります。今後信頼できる回答は有料のAIになるかもしれません。AIに丸投げして判断をAIに依存してしまうと、責任を問われたり、誤った意思決定につながるおそれがあります。

AIの信頼性の項でも触れましたが、AIの回答精度を上げるには、似た質問を何度も行うことで、ある程度の検証にはなります。

平たく言えばAIに限らず、法律違反はもとより、 他人を傷つけたり欺いたりしてはいけないことです。人がクリエイトする際にも、「表現できるギリギリ」の攻撃的なことをする場合がありますが、AIではその許される「ギリギリ」のコントロールはできないので、AIを使う人の意図にかかわらず、違反とみなされる表現になってしまうことには注意が必要です。

特に画像生成AIは印象操作につながりますので、情報発信者としては「AIがやった」として責任転嫁はできないので、責任を持って使うことが大原則です。一般的な注意点としては、ChatGPTは以下のように指摘しています。

■法律・規制に違反する使い方

・著作権侵害:AIに歌詞や本の全文を書かせて公開する、画像生成AIで既存のキャラクターをそのまま描いて商用利用するなど。

・個人情報の不適切な利用:他人の氏名・住所・顔写真などを本人の許可なくAIに学習させたり公開したりすること。

・詐欺・偽情報の生成:偽のニュース記事やSNSアカウントをAIで大量生成して拡散すること。

・犯罪への利用:ハッキングツールや爆発物の作り方など、危険行為の手助けをさせること。

■倫理的に問題のある使い方

・ディープフェイクの悪用:他人の顔や声を使って偽動画を作り、なりすましや誹謗中傷に使うこと。

・差別や偏見の強化:AIの出力をそのまま使って、特定の人種・性別・宗教などを差別するコンテンツを広めること。

・透明性の欠如:AIが書いた文章や生成した画像を、人間が作ったものだと偽ること。

実際に問題を起こしやすいもとして、医療・法律など専門知識が重要な分野では、無料のAIは必ずしも専門家の確認をとっているわけではなく、AIが参考にした情報源が誤情報かもしれないことです。

つまりAIを使って、「これが正解です」と言い切るのは無責任な利用になります。今後信頼できる回答は有料のAIになるかもしれません。AIに丸投げして判断をAIに依存してしまうと、責任を問われたり、誤った意思決定につながるおそれがあります。

AIの信頼性の項でも触れましたが、AIの回答精度を上げるには、似た質問を何度も行うことで、ある程度の検証にはなります。

企画業務にAIは活用できる?

こんな画像が欲しいという場合に生成AI「DALL-E 」を使うようなことは増えていますが、AIに対して厳密に指示することは意外に難しく、カンプや絵コンテを作成する場合のダミー画像と考えておいた方がいいでしょう。(クライアントのOKが出るかどうかの問題)

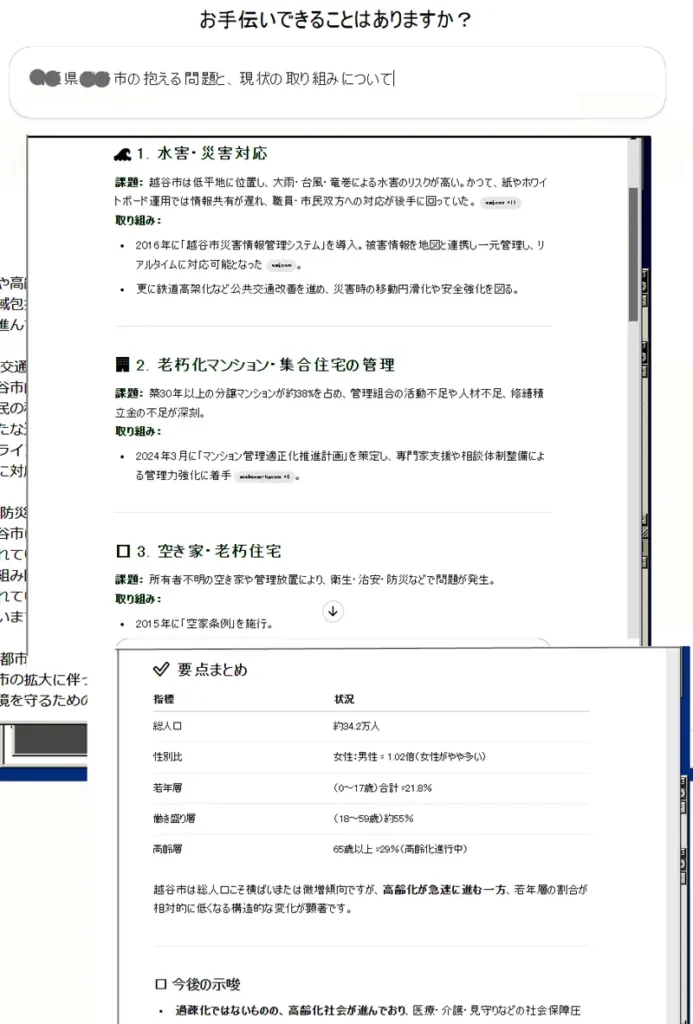

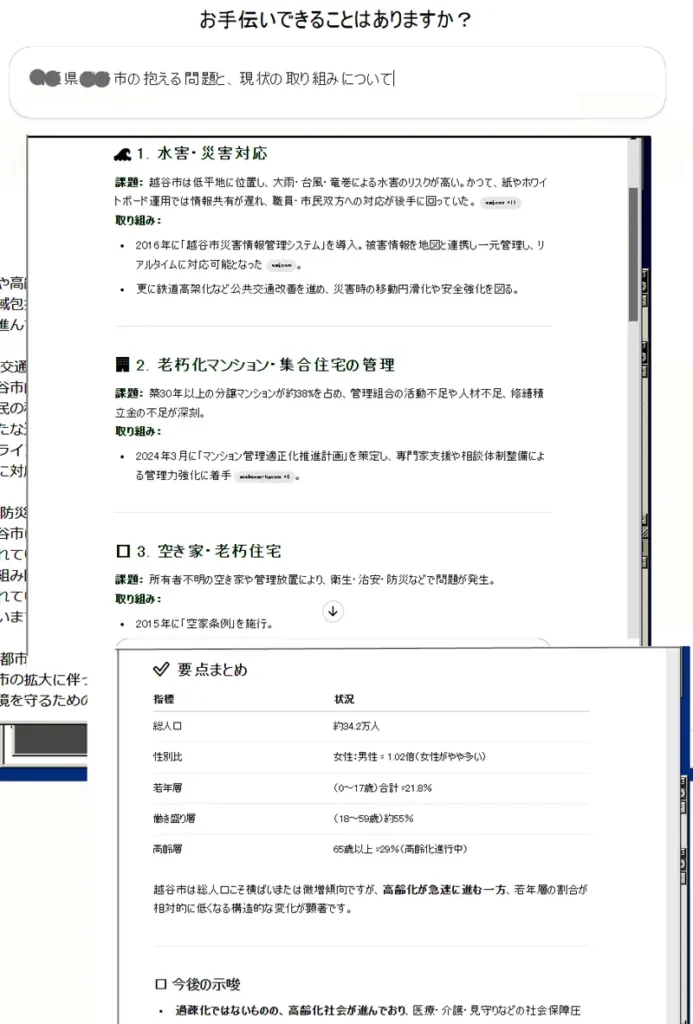

むしろ企画の最初の段階では、いろいろ調べなければならないことが多いので、そこではAIは大いに役立ちます。例えば『N市の町おこしに関する提案を何か求められている』とすると、最初にN市のwebサイトやWikipediaで概要を見るでしょう。AIではさらにN市が現在抱えている問題や取組についてレポートしてくれます。

ChatGPT を開いて、「N市の抱える問題と、現状の取組について」問い合わせると、以下のように結構長文のレポートが出てきます。各文の最後には参照したURLがでていますので、そこから詳細を開くことができます。

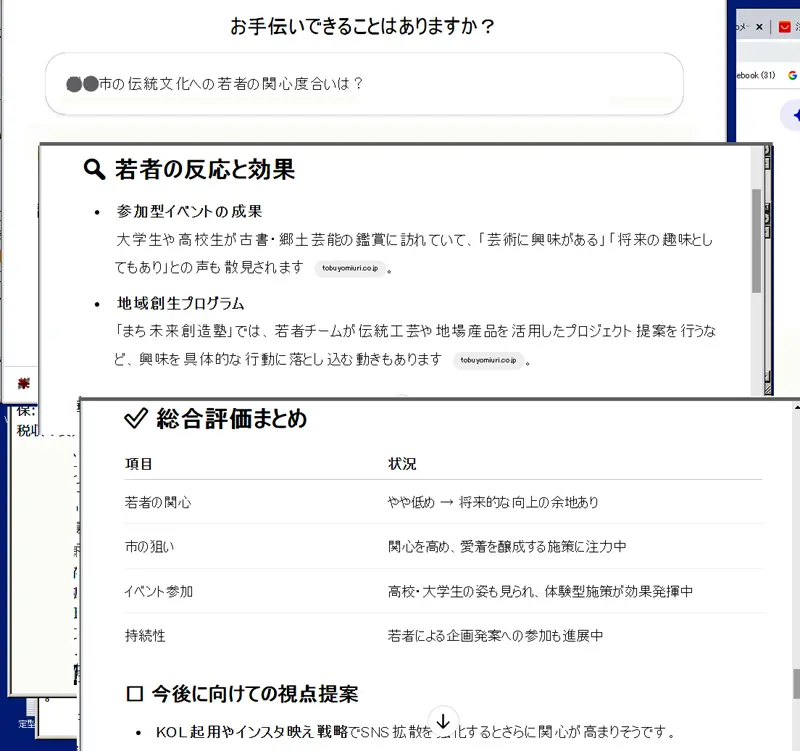

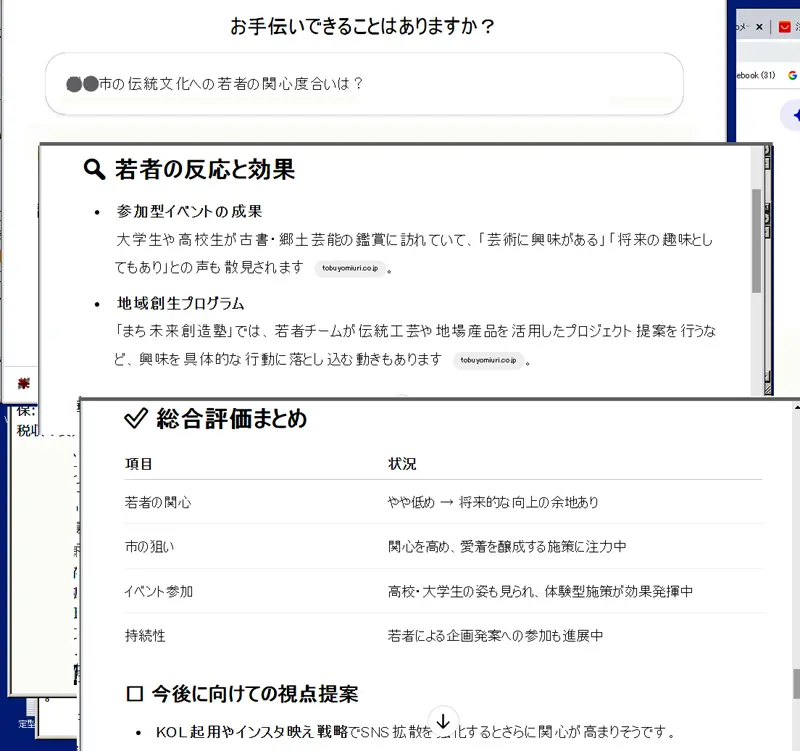

また「N市の人口構成とカテゴライズ」についてChatGPTに聞くと、

以上をヒントにして、再びChatGPTに、次のような質問をしてみた。

これも結構長いレポートが出てきて、「若者が興味を持つような伝統文化に関するイベント」に企画の焦点をあててみる。このレポートにも多くの参照記事のURLがついているので、詳細が容易に確認できる。

これらから、祖父母+親御+児童 の3世代が参加できる、地域性のあるイベントとして、祖父母がどこでどうやって遊んでいたのかを、児童にも体験してもらうことを夏休みにやってみる企画ができた。

以上のような展開は、月1回の会議を開いて進行していたら何か月かかかってしまうかもしれない。しかしChatGPTのレポートを深堀していけば、ラフ案は1日でできてしまうだろう。

ただ単に早く企画が出来るというだけではなく、企画の着想は最終的には人がするにしても、その着想の整合性をチェックして、実現可能とか、受け入れられやすいものにするには、AIは大いに役立つでしょう。

むしろ企画の最初の段階では、いろいろ調べなければならないことが多いので、そこではAIは大いに役立ちます。例えば『N市の町おこしに関する提案を何か求められている』とすると、最初にN市のwebサイトやWikipediaで概要を見るでしょう。AIではさらにN市が現在抱えている問題や取組についてレポートしてくれます。

ChatGPT を開いて、「N市の抱える問題と、現状の取組について」問い合わせると、以下のように結構長文のレポートが出てきます。各文の最後には参照したURLがでていますので、そこから詳細を開くことができます。

また「N市の人口構成とカテゴライズ」についてChatGPTに聞くと、

- 新しい宅地開発でファミリー層や若年層が多い

- 高齢者世帯が増えている

- 子育て世帯や高齢者が共存している

というコミュニティの分断が懸念されている

まとめとしてChatGPTは、若年層と高齢者層が共存するバランスの取れた人口構成、と指摘している。

以上をヒントにして、再びChatGPTに、次のような質問をしてみた。

これも結構長いレポートが出てきて、「若者が興味を持つような伝統文化に関するイベント」に企画の焦点をあててみる。このレポートにも多くの参照記事のURLがついているので、詳細が容易に確認できる。

これらから、祖父母+親御+児童 の3世代が参加できる、地域性のあるイベントとして、祖父母がどこでどうやって遊んでいたのかを、児童にも体験してもらうことを夏休みにやってみる企画ができた。

以上のような展開は、月1回の会議を開いて進行していたら何か月かかかってしまうかもしれない。しかしChatGPTのレポートを深堀していけば、ラフ案は1日でできてしまうだろう。

ただ単に早く企画が出来るというだけではなく、企画の着想は最終的には人がするにしても、その着想の整合性をチェックして、実現可能とか、受け入れられやすいものにするには、AIは大いに役立つでしょう。

AIアプリの上手な使い方

今AIアプリは日進月歩ですので、SNSを見ていても新たな応用が頻繁に登場しています。それらのほとんどは無料あるいは低額のものですが、むしろチャットボットのように企業が自社システムに組み込むようなカスタムなAIが先行しています。

前者の個人でも使えるAIアプリが普及して、どんなことをAIにしてもらえばよいかが理解されると、業務用のAIが普及する次ステップに進むのでしょう。そのため今は準備段階で、社内でAIリテラシーを高めておくことが重要です。

それではどんなAIから使い始めればよいのかと疑問がでるかもしれませんが、それこそAIに聞くべき問です。「AIのことならAIに任せろ」ということでしょうね。そのためいつでも https://chatgpt.com/を開けるようにしておきましょう。

チャットGPTの画面が出たら、そこに質問を文字入力します。例えば(2025年5月現在で)

Q:実際に活用されているAIアプリの中TOP5とは?

チャットGPTの答ーーーーーーーーーーーーー

1. ChatGPT(OpenAI)

用途:文章生成、翻訳、プログラミング補助、教育、カスタマーサポートなど

特徴:GPT-4/4-turboベースで、自然な会話が可能。多言語対応、プロンプトによる柔軟なカスタマイズも可能。

活用例:企業の業務自動化、学生の学習支援、コンテンツ制作など。

特徴:GPT-4/4-turboベースで、自然な会話が可能。多言語対応、プロンプトによる柔軟なカスタマイズも可能。

活用例:企業の業務自動化、学生の学習支援、コンテンツ制作など。

2. Copilot(GitHub + OpenAI)

用途:プログラミング支援(コード補完・自動生成)

特徴:IDE(Visual Studio Codeなど)に統合され、開発者の生産性を飛躍的に向上。

活用例:アプリ開発、Webサービス、企業内システムの開発現場での導入が進む。

特徴:IDE(Visual Studio Codeなど)に統合され、開発者の生産性を飛躍的に向上。

活用例:アプリ開発、Webサービス、企業内システムの開発現場での導入が進む。

3. Midjourney / DALL・E

用途:画像生成(テキストから高品質なビジュアル生成)

特徴:芸術的で美しい画像を短時間で生成でき、プロンプトによるカスタマイズが強力。

活用例:広告デザイン、商品パッケージ、ゲーム・アニメの背景素材など。

特徴:芸術的で美しい画像を短時間で生成でき、プロンプトによるカスタマイズが強力。

活用例:広告デザイン、商品パッケージ、ゲーム・アニメの背景素材など。

4. Grammarly(AIライティングアシスタント)

用途:文章校正、英語の文法チェック、トーン調整

特徴:AIによって文法だけでなく「自然さ」や「プロフェッショナルさ」も提案。

活用例:ビジネスメール、レポート、SNS投稿の品質向上に利用。

特徴:AIによって文法だけでなく「自然さ」や「プロフェッショナルさ」も提案。

活用例:ビジネスメール、レポート、SNS投稿の品質向上に利用。

5. Notion AI

用途:メモ・ドキュメント作成の補助、要約、自動分類

特徴:ドキュメント作成とAIが自然に融合しており、タスク管理にも対応。

活用例:チームの情報整理、議事録作成、コンテンツ草稿の下書きなど。

特徴:ドキュメント作成とAIが自然に融合しており、タスク管理にも対応。

活用例:チームの情報整理、議事録作成、コンテンツ草稿の下書きなど。

これらは、個人の生産性向上やビジネスの効率化に実際に貢献しているAIアプリです。どれも多くの企業や個人ユーザーに活用されており、今後もアップデートが期待される分野です。

チャットGPTの答ーーーーーーーーーー終了

何等か企画をする際には、いろんな仮説をたてますが、その妥当性を検証するには ChatGPTが便利です。Notion AIでは会議の議事録作成に役立ちます。これらは日常業務に組み込めます。

DALL・Eによる画像生成はちょっとクセツヨで使い辛いと思う方もおられますが、それなら他に何かいいものはないかと ChatGPT に聞いてみましょう。

Q:DALL・Eと同等なAIアプリとそれらの比較は?

チャットGPTの答ーーーーーーーーーー

DALL・E(特にDALL・E 3)は、OpenAIが開発した画像生成AIで、テキストから高品質な画像を生成できるのが特徴です。

主な画像生成AIとDALL・Eとの比較

モデル名 Midjourney 開発元 Midjourney Inc.

特徴 芸術性・構図が非常に高く、幻想的で美しいスタイルに定評。ディスコード経由で操作。

DALL・Eとの比較 DALL・Eより芸術的な表現に優れるが、細かいコントロールはやや難しい。

特徴 芸術性・構図が非常に高く、幻想的で美しいスタイルに定評。ディスコード経由で操作。

DALL・Eとの比較 DALL・Eより芸術的な表現に優れるが、細かいコントロールはやや難しい。

モデル名 Stable Diffusion 開発元 Stability AI

特徴オープンソース。ローカルでも使用可。細かいカスタマイズ可能。

DALL・Eとの比較 モデルの自由度が高く、商用にも使いやすい。DALL・Eより技術知識が必要。

特徴オープンソース。ローカルでも使用可。細かいカスタマイズ可能。

DALL・Eとの比較 モデルの自由度が高く、商用にも使いやすい。DALL・Eより技術知識が必要。

モデル名Adobe Firefly 開発元 Adobe

特徴PhotoshopやIllustratorと連携。商用利用OK。ブランド向け機能多数。

DALL・Eとの比較 プロ向け機能に優れ、Adobe製品との統合が強み。

特徴PhotoshopやIllustratorと連携。商用利用OK。ブランド向け機能多数。

DALL・Eとの比較 プロ向け機能に優れ、Adobe製品との統合が強み。

モデル名 Ideogram.ai 開発元 Ideogram

特徴 テキスト埋め込み(文字が読める画像生成)に強み。フォントも美しい。

DALL・Eとの比較 DALL・Eより文字生成に圧倒的に強い。

特徴 テキスト埋め込み(文字が読める画像生成)に強み。フォントも美しい。

DALL・Eとの比較 DALL・Eより文字生成に圧倒的に強い。

モデル名 Runway Gen-2 開発元 Runway

特徴動画生成にも対応(画像→動画、テキスト→動画)。

DALL・Eとの比較 静止画だけでなく、映像制作にも使えるのがDALL・Eとの最大の違い。

特徴動画生成にも対応(画像→動画、テキスト→動画)。

DALL・Eとの比較 静止画だけでなく、映像制作にも使えるのがDALL・Eとの最大の違い。

モデル名 Leonardo.Ai 開発元 Leonardo

特徴 ゲーム・ファンタジー系のスタイルに強く、テンプレート機能が豊富。

DALL・Eとの比較 DALL・Eよりもゲーム・漫画風の画に向く。

特徴 ゲーム・ファンタジー系のスタイルに強く、テンプレート機能が豊富。

DALL・Eとの比較 DALL・Eよりもゲーム・漫画風の画に向く。

総評:DALL・Eの強みと弱み

強み:ChatGPTと連携しており、会話的に指示ができる(プロンプトの補助に優れる)

修正機能(inpainting)も搭載され、簡単な編集も可能

スタイルが安定しており、実写やイラスト風も得意

強み:ChatGPTと連携しており、会話的に指示ができる(プロンプトの補助に優れる)

修正機能(inpainting)も搭載され、簡単な編集も可能

スタイルが安定しており、実写やイラスト風も得意

弱み:ファンタジー・アート的な独創性ではMidjourneyに一歩譲る

自由度やカスタマイズ性ではStable Diffusionに劣る

テキスト画像の生成はIdeogramに劣る

自由度やカスタマイズ性ではStable Diffusionに劣る

テキスト画像の生成はIdeogramに劣る

用途別に最適なモデルは異なりますが、「操作のしやすさ」と「会話的なプロンプト生成」が欲しい場合はDALL・E 3 + ChatGPTの組み合わせが非常に強力です。

チャットGPTの答ーーーーーーーーーー終了

また、グラフィックデザイン分野で活用されているAIアプリtop5を ChatGPTに聞くと、以下のような情報がありました。

1. Midjourney 用途:イラスト・コンセプトアート生成

2. Adobe Firefly 用途:画像生成・編集、テキスト効果、背景除去など

3. Canva AI(Magic Design / Magic Write)用途:デザインテンプレート自動生成、キャッチコピー生成

4. Remove.bg / Cleanup.pictures 用途:背景除去、画像内オブジェクトの削除

5. Runway ML 用途:映像編集とAI画像生成(特に動画・モーショングラフィックス)

2. Adobe Firefly 用途:画像生成・編集、テキスト効果、背景除去など

3. Canva AI(Magic Design / Magic Write)用途:デザインテンプレート自動生成、キャッチコピー生成

4. Remove.bg / Cleanup.pictures 用途:背景除去、画像内オブジェクトの削除

5. Runway ML 用途:映像編集とAI画像生成(特に動画・モーショングラフィックス)

関心のある方は、自分でChatGPTに聞いてみることをお勧めします。

著作物が自由に使えるケースとは

かつては他人の著作物が画像に映りこんでいるとか、説明・引用に一部を使っても、著作権侵害の疑いがもたれることがありましたが、平成30年の著作権法改正以降は、意図的な不正利用や、著作権者の利益を害する行為と、著作物の表現を借用(相乗り)しない利用が区別されています。

平たく言うと、例えば梅の開花を表現するのに他人の絵をデカデカと掲載するのは著作権侵害で、他人の「梅の絵」をオークションで売るのに写真を撮って掲載するのは利用目的が著作表現の借用でないのでOKというようなことです。

細かいケースについては、『著作権が制限される場合』https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html に説明がありますが、他人の著作物が使えると言っても、①許可が必要、②費用が発生する、という条件の場合があるので、すべてが無条件に使えるようになるわけではありません。

私的利用のための複製は以前からOKですが、私的利用の範囲が問題で、家族以外にも少数の知人がOKとすると「何人までいいのか?」という疑問があるかもしれませんが、配布目的の複製はNGでしょう。

よく疑問になる、会社内でのコピー配布は私的利用とはみなざれず、原則的には許されていないはずです。

またコピー防止策が施されているのに複製したり、そもそもネットに上げるのが違法のものをダウンロードするのはダブルNGです。

付随対象著作物といって、撮影等の対象となる事物等から分離することが困難であり、軽微な構成部分になる著作物はOKですが(第30条の2)、街頭のポスターなどをアップで撮るなど、複製に近い状態になったものは、著作権者の利益を不当に害するとされてNGになるようです。

建物の看板に会社のロゴなどが写っているくらいはOKです。(第46条)

自分の著作物の中に、他人の著作物を利用する場合、「引用の目的上正当な範囲内」で「引用の公正な慣行に合致する」のはOKで、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。(第32条)

・公表されている著作物の引用であること

・報道、批評、研究の目的のためなど引用を行う「必然性」があること

・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

・カギ括弧などにより引用部分と自分の著作物とが「明瞭に区分」されていること

・引用する他人の著作物を改変していないこと

・「出所が明示」されていること(慣行があるとき)(第48条)

冒頭の資料では、デジタル化が急な教育用途について教育現場での細かな説明までがあり、多くの場合には許可なく著作物を利用できることがわかりますが、多くの場合に一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に、学生一人あたりの年額、小学校120円、中学校180円、高等学校420円、大学720円などを払うことが定められています。

また市販されているワークブックやドリルのように生徒が個々に購入するべきものの複製は、著作者の利益を害するのでNGです。

冒頭の資料では、公用分野として、図書館でのコピーやオンライン図書館からPCへの保存、裁判業務などでの利用が可能なことが説明されています。

公用でなくても、放送や報道での業務、コンピュータシステム運用上など(キャッシュやサムネイル)、他人の著作物を借用する目的でない複製はOKなことが説明されています。

国や地方公共団体等が国民や住民に周知させることを目的として発行した広報資料等は、転載禁止の表示がある場合を除き、説明の材料として許可なく新聞・雑誌その他の刊行物に転載することができる。同様に、国や地方公共団体の機関等において行われた演説や陳述は許可なく放送することができます。

学校行事や地域イベントでの営利目的でない場合は権利者の許可なしに無料で行うことができると定めています。ただしこれらをネットで公開するには権利者の許可を得て行うことが必要になります。

何か著作物の利用に疑問が生じたら、まず https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html を参考にされるのがよいでしょう。

平たく言うと、例えば梅の開花を表現するのに他人の絵をデカデカと掲載するのは著作権侵害で、他人の「梅の絵」をオークションで売るのに写真を撮って掲載するのは利用目的が著作表現の借用でないのでOKというようなことです。

細かいケースについては、『著作権が制限される場合』https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html に説明がありますが、他人の著作物が使えると言っても、①許可が必要、②費用が発生する、という条件の場合があるので、すべてが無条件に使えるようになるわけではありません。

意図的な不正利用はだめ

私的利用のための複製は以前からOKですが、私的利用の範囲が問題で、家族以外にも少数の知人がOKとすると「何人までいいのか?」という疑問があるかもしれませんが、配布目的の複製はNGでしょう。

よく疑問になる、会社内でのコピー配布は私的利用とはみなざれず、原則的には許されていないはずです。

またコピー防止策が施されているのに複製したり、そもそもネットに上げるのが違法のものをダウンロードするのはダブルNGです。

いわゆる「映りこみ」など

付随対象著作物といって、撮影等の対象となる事物等から分離することが困難であり、軽微な構成部分になる著作物はOKですが(第30条の2)、街頭のポスターなどをアップで撮るなど、複製に近い状態になったものは、著作権者の利益を不当に害するとされてNGになるようです。

建物の看板に会社のロゴなどが写っているくらいはOKです。(第46条)

引用

自分の著作物の中に、他人の著作物を利用する場合、「引用の目的上正当な範囲内」で「引用の公正な慣行に合致する」のはOKで、以下の条件をすべて満たしていることが必要です。(第32条)

・公表されている著作物の引用であること

・報道、批評、研究の目的のためなど引用を行う「必然性」があること

・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

・カギ括弧などにより引用部分と自分の著作物とが「明瞭に区分」されていること

・引用する他人の著作物を改変していないこと

・「出所が明示」されていること(慣行があるとき)(第48条)

教育用

冒頭の資料では、デジタル化が急な教育用途について教育現場での細かな説明までがあり、多くの場合には許可なく著作物を利用できることがわかりますが、多くの場合に一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に、学生一人あたりの年額、小学校120円、中学校180円、高等学校420円、大学720円などを払うことが定められています。

また市販されているワークブックやドリルのように生徒が個々に購入するべきものの複製は、著作者の利益を害するのでNGです。

業務上

冒頭の資料では、公用分野として、図書館でのコピーやオンライン図書館からPCへの保存、裁判業務などでの利用が可能なことが説明されています。

公用でなくても、放送や報道での業務、コンピュータシステム運用上など(キャッシュやサムネイル)、他人の著作物を借用する目的でない複製はOKなことが説明されています。

公共

国や地方公共団体等が国民や住民に周知させることを目的として発行した広報資料等は、転載禁止の表示がある場合を除き、説明の材料として許可なく新聞・雑誌その他の刊行物に転載することができる。同様に、国や地方公共団体の機関等において行われた演説や陳述は許可なく放送することができます。

非営利

学校行事や地域イベントでの営利目的でない場合は権利者の許可なしに無料で行うことができると定めています。ただしこれらをネットで公開するには権利者の許可を得て行うことが必要になります。

何か著作物の利用に疑問が生じたら、まず https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html を参考にされるのがよいでしょう。

参考サイト)

アクセス権がありません・・と出てファイルコピーできない

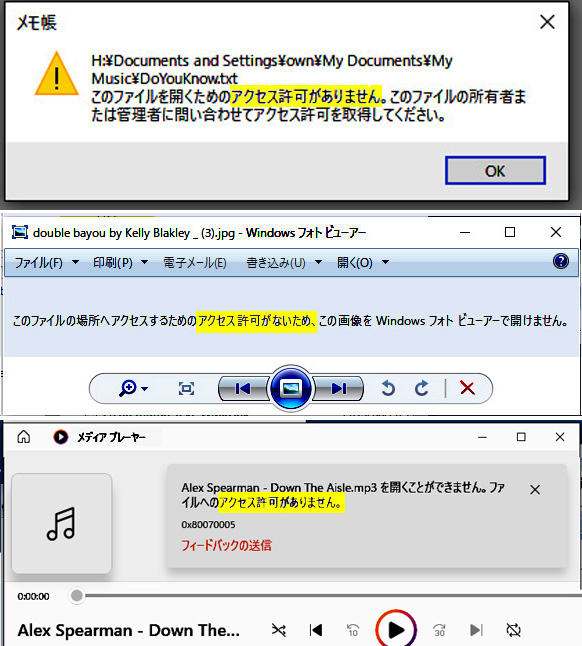

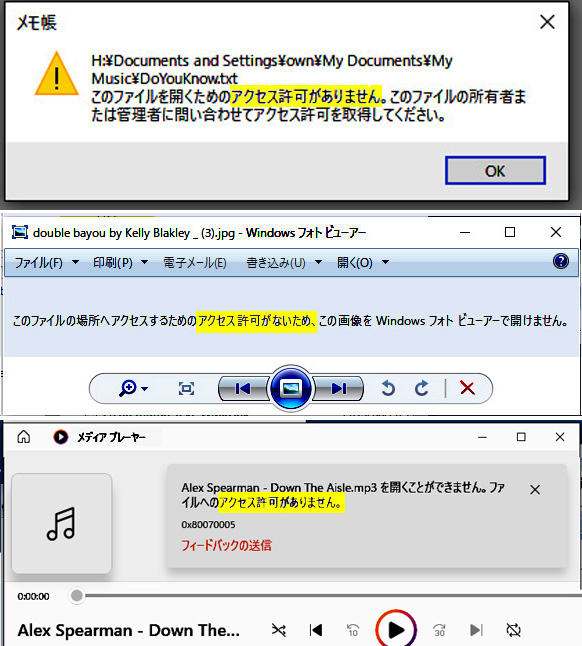

Windowsを10から11へとアップグレードした場合に、以前に外付けで使用していたHDDのファイルが開かないとかコピーできないこと、あるいはHDDを別のパソコンにつなげても同様の不具合が起こることがあります。

これはアップグレード時にアカウントが変わってしまったとか、別アカウントでアクセスしようとしたためで、扱いたいファイルに付けられた所有者情報と、PCの所有者情報が一致しないからです。

そこで扱いたいファイルの所有者情報を書き換え、またその所有者にアクセス許可を与える操作をすれば、読んだりコピーできるファイルになります。通常はHDDやUSBメモリなどのファイルが読み書きできるのは、あらかじめ認証された所有者にアクセス権限が与えられているからで、その所有者は「Authenticated Users」で、権限は「フルコントロール」です。

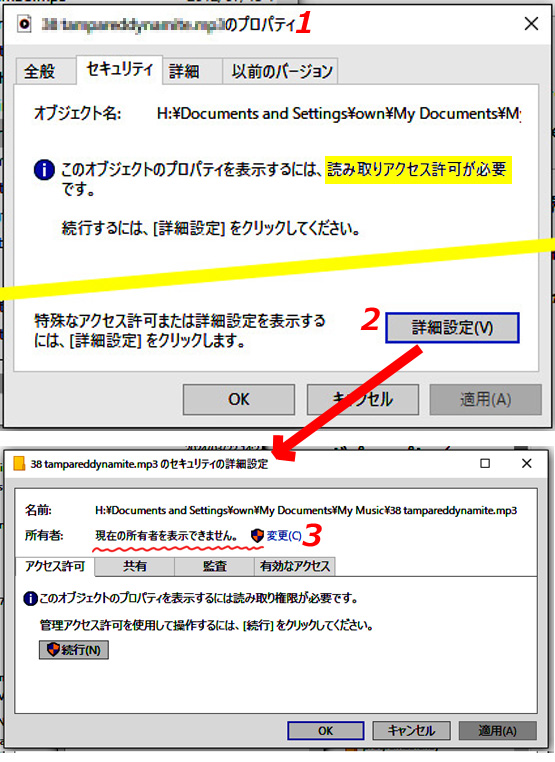

●所有者をAuthenticated Usersに変更

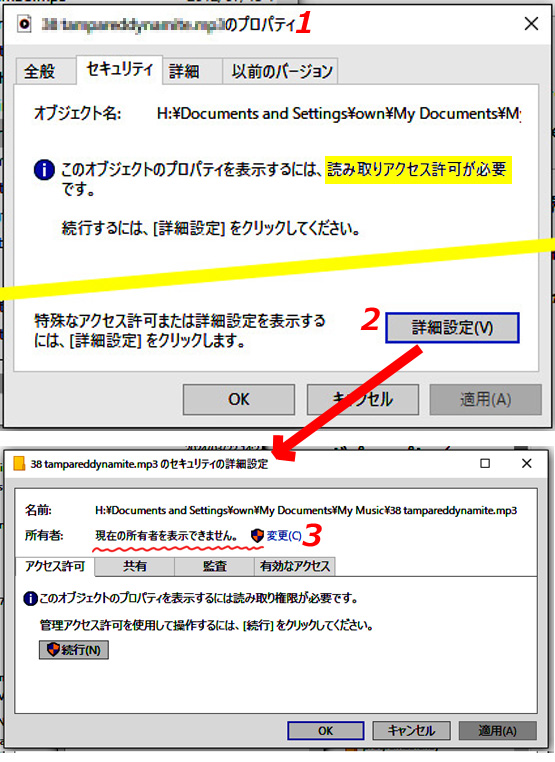

読みたいファイル名を右クリックして「プロパティ」を開き、「セキュリティ」を見ると、「読み取り許可が必要」などと書かれています。

「詳細設定」をクリックすると、「現在の所有者を表示できません」となっていたら、「Authenticated Users」ではない状態です。

そこで「変更」をクリックし、所有者情報を入れます。

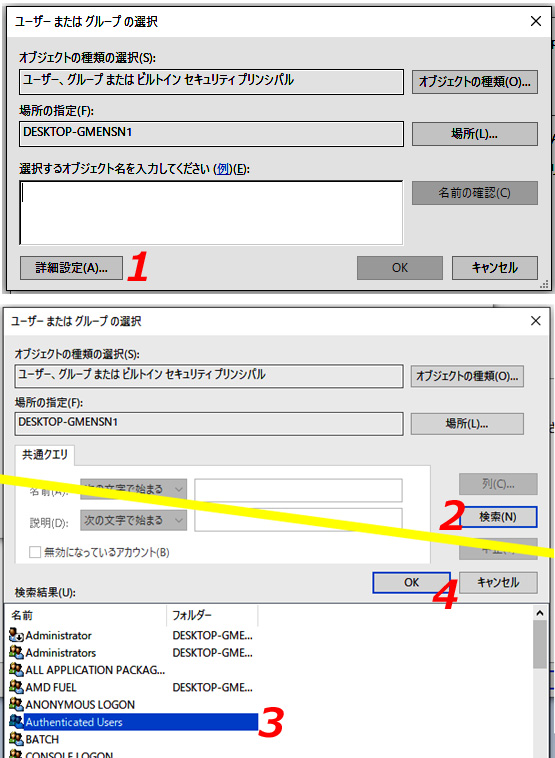

「選択するオブジェクト名を入力してください」という意味不明な枠の中に記述するには、「詳細設定」から「検索」で、「Authenticated Users」を選択します。

そして「プロパティ」は一旦閉じて、もう一度「プロパティ」を開きます(なんでやねん!)。

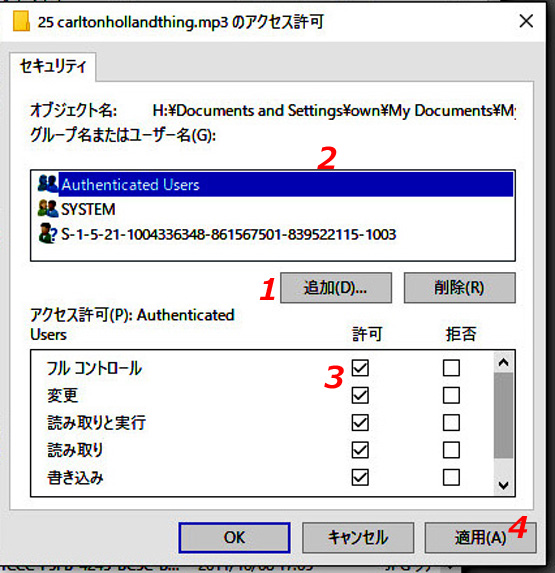

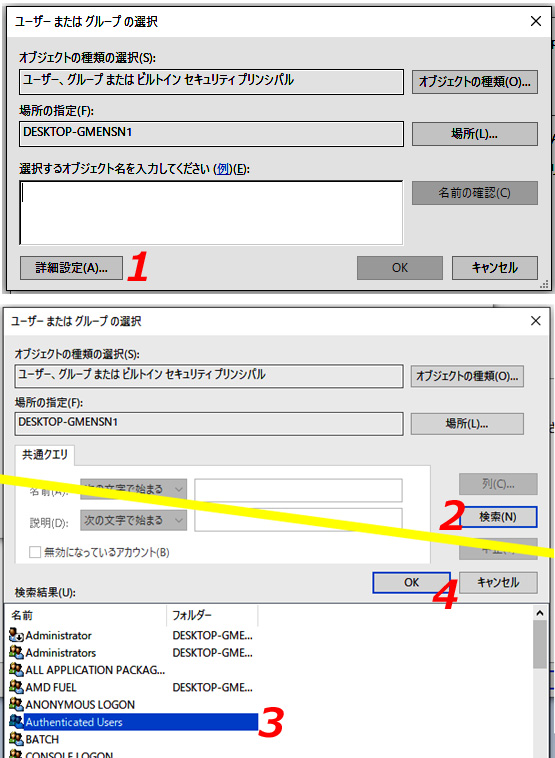

●権限をAuthenticated Usersに付与

そうすると「セキュリティ」のところで「オブジェクト名」が出てきますが、「Authenticated Users」がありませんので、「追加」で上の図でやったように、もう一度「Authenticated Users」を選択します(気が効かんOSやなぁ)。

この「Authenticated Users」の「アクセス許可」の「フルコントロール」にチェックを入れます。

これでファイルは読めるようになるのですが、多くのファイルが対象の場合は、コマンドラインからバッチファイルで一括変換ができます。これは管理者権限でコマンドプロンプトを開いて行います。

●所有者をAuthenticated Usersに変更 を owner.bat とすると、

------------------------------------------------------

takeown /F "C:¥対象フォルダ" /R /D Y

icacls "C:¥対象フォルダ" /setowner "Authenticated Users" /T /C /L /Q

------------------------------------------------------

注:/R は、サブフォルダ・ファイルも含める

注:/D Y は「所有権を取得するか」の確認を自動で「Yes」にする

●権限をAuthenticated Usersに付与 を fullcon.bat とすると、

------------------------------------------------------

icacls "C:¥対象フォルダ" /grant "Authenticated Users":F /T /C /L /Q

------------------------------------------------------

注::F はフルコントロールの意味

これはアップグレード時にアカウントが変わってしまったとか、別アカウントでアクセスしようとしたためで、扱いたいファイルに付けられた所有者情報と、PCの所有者情報が一致しないからです。

そこで扱いたいファイルの所有者情報を書き換え、またその所有者にアクセス許可を与える操作をすれば、読んだりコピーできるファイルになります。通常はHDDやUSBメモリなどのファイルが読み書きできるのは、あらかじめ認証された所有者にアクセス権限が与えられているからで、その所有者は「Authenticated Users」で、権限は「フルコントロール」です。

●所有者をAuthenticated Usersに変更

読みたいファイル名を右クリックして「プロパティ」を開き、「セキュリティ」を見ると、「読み取り許可が必要」などと書かれています。

「詳細設定」をクリックすると、「現在の所有者を表示できません」となっていたら、「Authenticated Users」ではない状態です。

そこで「変更」をクリックし、所有者情報を入れます。

「選択するオブジェクト名を入力してください」という意味不明な枠の中に記述するには、「詳細設定」から「検索」で、「Authenticated Users」を選択します。

そして「プロパティ」は一旦閉じて、もう一度「プロパティ」を開きます(なんでやねん!)。

●権限をAuthenticated Usersに付与

そうすると「セキュリティ」のところで「オブジェクト名」が出てきますが、「Authenticated Users」がありませんので、「追加」で上の図でやったように、もう一度「Authenticated Users」を選択します(気が効かんOSやなぁ)。

この「Authenticated Users」の「アクセス許可」の「フルコントロール」にチェックを入れます。

これでファイルは読めるようになるのですが、多くのファイルが対象の場合は、コマンドラインからバッチファイルで一括変換ができます。これは管理者権限でコマンドプロンプトを開いて行います。

●所有者をAuthenticated Usersに変更 を owner.bat とすると、

------------------------------------------------------

takeown /F "C:¥対象フォルダ" /R /D Y

icacls "C:¥対象フォルダ" /setowner "Authenticated Users" /T /C /L /Q

------------------------------------------------------

注:/R は、サブフォルダ・ファイルも含める

注:/D Y は「所有権を取得するか」の確認を自動で「Yes」にする

●権限をAuthenticated Usersに付与 を fullcon.bat とすると、

------------------------------------------------------

icacls "C:¥対象フォルダ" /grant "Authenticated Users":F /T /C /L /Q

------------------------------------------------------

注::F はフルコントロールの意味

動画編成で連結を自動処理で行いたい

映像作品はいくつかのパートで構成されていて、そのパートのことを「シーケンス」といいます。映画やドラマなど尺の長いものは数多くのシーケンスの合体したものといえます。

動画撮影の側からみると、「カット」がもっとも短い単位で、その組み合わせでひとつの「シーン」が構成され、これはストーリーの起承転結などがあてはまるでしょう。

シーケンスに話を戻すと、「シーン」の合わさったものであり、映像作品の他にロゴやコマーシャルも挿入されて配信用の完パケになります。

映像作品以外のコマーシャルやドキュメンタリー、教育用、SNSショート動画、などでも何等かのシーンの構成がされています。例えば下図のように6つの部分からなりたつ動画があったとします。

映像作品以外のコマーシャルやドキュメンタリー、教育用、SNSショート動画、などでも何等かのシーンの構成がされています。例えば下図のように6つの部分からなりたつ動画があったとします。

メインはショート動画のA〜Cであっても、オープニングやエンド、また中間の挿入であるコマーシャル、お知らせ、サウンドロゴ(参考:https://www.youtube.com/watch?v=GV3HUDMQ-F8 )のような短いアニメーション、などが付随することがよくあります。

これら付随動画は、配信時期や配信対象、配信地域によって差し替わる場合があります。その場合は差し替えをビデオ編集で何度も繰り返し行うのではなく、あらかじめ短い動画として用意しておいて、自動で組み合わせて1本にまとめる方法が簡単です。

動画の自動処理プログラムでは FFmpeg(https://www.ffmpeg.org/ )が有名で、いろいろな動画ソフトの中での動画処理エンジンとしても採用されています。機能は大変豊富ですがここでは動画の連結だけに絞って解説します。

ダウンロードサイトからは実行形式(build済のEXEなど)のffmpegを選んで、解凍して bin の中にある ffmpeg.exe を、例えば fmp というフォルダーに格納します。

ffmpegはコマンドラインから使うので、簡単にテストをするにはfmpというフォルダーにデータも入れればよいですが、実際にはプログラムやデータの場所にはパスを設定して実行をすることになります(パスの設定はここでは省略)。

連結したい動画は、例えば list.txt の中に、以下のように記述します。

file オープニング.mp4

file ショート動画A.mp4

file コマーシャル123.mp4

file ショート動画B.mp4

file 12月のイベント.mp4

file サウンドロゴ456.mp4

file ショート動画C.mp4

file エンドロール789.mp4

そしてコマンドラインで D:¥fmp>ffmpeg.exe -f concat -i list.txt -c copy 202414insta.mp4

を実行すれば、1本化された 202414insta.mp4 という動画ができます。「concat」が連結を意味します。

こういったことを繰り返していろんなバリエーションを作る場合、たとえば、オープニング、コマーシャル、イベントの動画にバリエーションがあるとすると(下図赤線部)、エクセルなどでlist.txt の中身を別途管理しておくのがよいでしょう。

動画を自動連結する場合の前提として、動画の画素数やビットレートが揃っている必要があるので、それらを揃える自動処理も ffmpeg で簡単にできます。

例: D:¥fmp>ffmpeg -v error -i 処理前動画.mp4 -b:v 3000k 処理済動画.mp4

(エラー表示あり、ビットレート3Mbps の場合)

動画撮影の側からみると、「カット」がもっとも短い単位で、その組み合わせでひとつの「シーン」が構成され、これはストーリーの起承転結などがあてはまるでしょう。

シーケンスに話を戻すと、「シーン」の合わさったものであり、映像作品の他にロゴやコマーシャルも挿入されて配信用の完パケになります。

映像作品以外のコマーシャルやドキュメンタリー、教育用、SNSショート動画、などでも何等かのシーンの構成がされています。例えば下図のように6つの部分からなりたつ動画があったとします。

映像作品以外のコマーシャルやドキュメンタリー、教育用、SNSショート動画、などでも何等かのシーンの構成がされています。例えば下図のように6つの部分からなりたつ動画があったとします。

メインはショート動画のA〜Cであっても、オープニングやエンド、また中間の挿入であるコマーシャル、お知らせ、サウンドロゴ(参考:https://www.youtube.com/watch?v=GV3HUDMQ-F8 )のような短いアニメーション、などが付随することがよくあります。

これら付随動画は、配信時期や配信対象、配信地域によって差し替わる場合があります。その場合は差し替えをビデオ編集で何度も繰り返し行うのではなく、あらかじめ短い動画として用意しておいて、自動で組み合わせて1本にまとめる方法が簡単です。

動画の自動処理プログラムでは FFmpeg(https://www.ffmpeg.org/ )が有名で、いろいろな動画ソフトの中での動画処理エンジンとしても採用されています。機能は大変豊富ですがここでは動画の連結だけに絞って解説します。

ダウンロードサイトからは実行形式(build済のEXEなど)のffmpegを選んで、解凍して bin の中にある ffmpeg.exe を、例えば fmp というフォルダーに格納します。

ffmpegはコマンドラインから使うので、簡単にテストをするにはfmpというフォルダーにデータも入れればよいですが、実際にはプログラムやデータの場所にはパスを設定して実行をすることになります(パスの設定はここでは省略)。

連結したい動画は、例えば list.txt の中に、以下のように記述します。

file オープニング.mp4

file ショート動画A.mp4

file コマーシャル123.mp4

file ショート動画B.mp4

file 12月のイベント.mp4

file サウンドロゴ456.mp4

file ショート動画C.mp4

file エンドロール789.mp4

そしてコマンドラインで D:¥fmp>ffmpeg.exe -f concat -i list.txt -c copy 202414insta.mp4

を実行すれば、1本化された 202414insta.mp4 という動画ができます。「concat」が連結を意味します。

こういったことを繰り返していろんなバリエーションを作る場合、たとえば、オープニング、コマーシャル、イベントの動画にバリエーションがあるとすると(下図赤線部)、エクセルなどでlist.txt の中身を別途管理しておくのがよいでしょう。

動画を自動連結する場合の前提として、動画の画素数やビットレートが揃っている必要があるので、それらを揃える自動処理も ffmpeg で簡単にできます。

例: D:¥fmp>ffmpeg -v error -i 処理前動画.mp4 -b:v 3000k 処理済動画.mp4

(エラー表示あり、ビットレート3Mbps の場合)

大量画像の一括処理で注意すべきこと

Webサイトやモバイルでのデータ配信に多くの画像が使われるようになり、従来の JPEG や PNG と比較して圧縮率と品質の面で優れた画像形式である AVIF や WebP を使うことで、読み込みが速くなり、モバイルデータの使用量を抑えることができます。

AVIF は Chrome、Firefox、Opera でサポートされており、WebP は Chrome、Firefox、Safari、Edge、Opera の最新バージョンでサポートされていますが、iOS 16 より前の iPhone では動作しません。

Webを作り直す際には今まで使用していたPNG または JPEG画像を一挙にWebPなどに変換する必要があり、googleはコマンドラインで変換するプログラムcwebp を提供しています。これはコマンドラインで、

cwebp -q 80 sampleimage.png -o sampleimage.webp のように使います。

詳細については、cwebp のドキュメント(https://developers.google.com/speed/webp/docs/cwebp?hl=ja )をご覧ください。

一括変換には、「Q:大量の画像の変換や合成を効率的にしたい」で使った ImageMagick でも同じように処理できます。こちらを覚えた方がいろいろな応用に役立ちます。

magick sampleimage.png -quality 80 sampleimage.webp のように使います。

quality 80 とは、100が最高画質で、数値が小さいほどファイルサイズは小さくなりますが、画質も低下します。

こういった処理を連続で行う場合には、変換するファイル名のリストの文字ファイルを作れば、何千何万ファイルが一挙に処理できます。その例は、「Q:大量の画像の変換や合成を効率的にしたい」にありますが、一般に処理前/処理後のファイル名の格納はエクセルのコンマ区切りファイル csv形式を使うことが多いです。これはメモ帳でも編集できるので便利なのですが、慎重に扱わなければならない面もあります。

第1は、コンマの数の不整合、つまり区切り数の間違っている行があると自動処理が狂うからで、処理の前に区切りが正しいことを確認しなければなりません。これはメモ帳などでは困難で、何らかのソフトが必要です。

第2は、cvsファイルの文字コードで、上記の確認のために cvsからスプレッドシートを起動しようとしても起動しない場合があります。それはcvsファイルとスプレッドシートで異なる文字コードのエンコーディングを使っている場合です。

下図はブラウザで表示されたものをカットしてメモ帳に貼り付けたものですが、メモ帳の設定がどんな文字コードになっているかで、絵文字がどうなるかを示しています。この場合は「・」「・・」「□」「??」などになっています。

この場合最後の「ANSI」いわゆるDOS時代からのShift-JISのcsvなら、どのスプレッドシートでも起動すると思います。

つまり、文字化けが起こらないように配慮して、自動処理の工程を考えなければなりません。

第3は、記号類の制約です。クラウドアプリを使う機会が増えていますが、クラウドも何らかのOSで動いているので、OSのもつ制約からは逃れられません。

ブラウザ上のテキストをPCに保存する際に、以下のようなメッセージが出ることがあります。

ここの問題は文字化けとは別に、ファイル名にPCでは使えない記号類が紛れ込んでしまうことです。

一括変換用の csvファイル中に、ファイル名として使えない文字が入っていると処理が狂います。

使うアプリによってはテキストファイルのどこかに自動的にスペースが入りこんで、区切りが狂う場合もあります。区切り文字はcsvではコンマですが、タブやスペースを区切り文字(デリミタ)とみなす処理系もあるからです。

要するに、クラウドアプリやPC内アプリの間を行ったり来たりしながら処理をしていると、思わぬトラブルがあり得るということで、なるべく一つの統一された作業環境で行うのが良いでしょう。

AVIF は Chrome、Firefox、Opera でサポートされており、WebP は Chrome、Firefox、Safari、Edge、Opera の最新バージョンでサポートされていますが、iOS 16 より前の iPhone では動作しません。

Webを作り直す際には今まで使用していたPNG または JPEG画像を一挙にWebPなどに変換する必要があり、googleはコマンドラインで変換するプログラムcwebp を提供しています。これはコマンドラインで、

cwebp -q 80 sampleimage.png -o sampleimage.webp のように使います。

詳細については、cwebp のドキュメント(https://developers.google.com/speed/webp/docs/cwebp?hl=ja )をご覧ください。

一括変換には、「Q:大量の画像の変換や合成を効率的にしたい」で使った ImageMagick でも同じように処理できます。こちらを覚えた方がいろいろな応用に役立ちます。

magick sampleimage.png -quality 80 sampleimage.webp のように使います。

quality 80 とは、100が最高画質で、数値が小さいほどファイルサイズは小さくなりますが、画質も低下します。

こういった処理を連続で行う場合には、変換するファイル名のリストの文字ファイルを作れば、何千何万ファイルが一挙に処理できます。その例は、「Q:大量の画像の変換や合成を効率的にしたい」にありますが、一般に処理前/処理後のファイル名の格納はエクセルのコンマ区切りファイル csv形式を使うことが多いです。これはメモ帳でも編集できるので便利なのですが、慎重に扱わなければならない面もあります。

第1は、コンマの数の不整合、つまり区切り数の間違っている行があると自動処理が狂うからで、処理の前に区切りが正しいことを確認しなければなりません。これはメモ帳などでは困難で、何らかのソフトが必要です。

第2は、cvsファイルの文字コードで、上記の確認のために cvsからスプレッドシートを起動しようとしても起動しない場合があります。それはcvsファイルとスプレッドシートで異なる文字コードのエンコーディングを使っている場合です。

下図はブラウザで表示されたものをカットしてメモ帳に貼り付けたものですが、メモ帳の設定がどんな文字コードになっているかで、絵文字がどうなるかを示しています。この場合は「・」「・・」「□」「??」などになっています。

この場合最後の「ANSI」いわゆるDOS時代からのShift-JISのcsvなら、どのスプレッドシートでも起動すると思います。

つまり、文字化けが起こらないように配慮して、自動処理の工程を考えなければなりません。

第3は、記号類の制約です。クラウドアプリを使う機会が増えていますが、クラウドも何らかのOSで動いているので、OSのもつ制約からは逃れられません。

ブラウザ上のテキストをPCに保存する際に、以下のようなメッセージが出ることがあります。

ここの問題は文字化けとは別に、ファイル名にPCでは使えない記号類が紛れ込んでしまうことです。

一括変換用の csvファイル中に、ファイル名として使えない文字が入っていると処理が狂います。

使うアプリによってはテキストファイルのどこかに自動的にスペースが入りこんで、区切りが狂う場合もあります。区切り文字はcsvではコンマですが、タブやスペースを区切り文字(デリミタ)とみなす処理系もあるからです。

要するに、クラウドアプリやPC内アプリの間を行ったり来たりしながら処理をしていると、思わぬトラブルがあり得るということで、なるべく一つの統一された作業環境で行うのが良いでしょう。

HDDの入れ替え時について

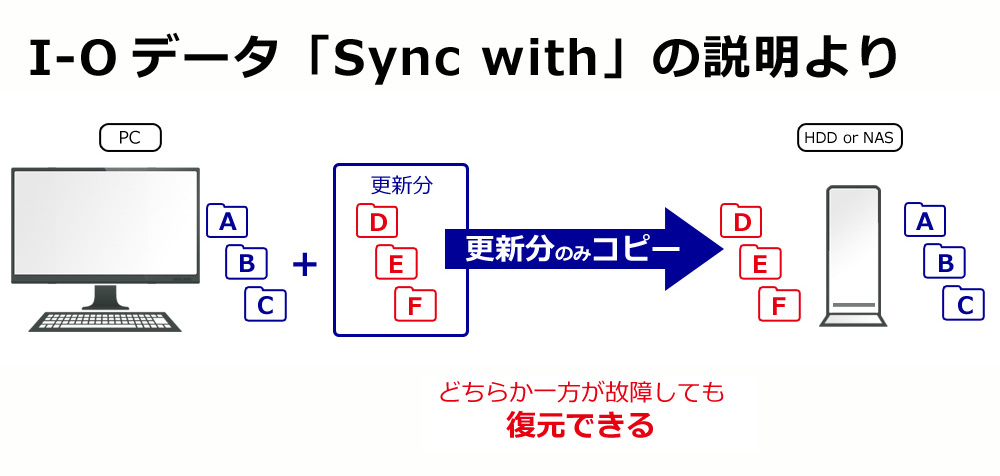

バックアップについては過去の記事で、

などがありますが、そもそもメカ部品であるハードディスク(HDD)などは、いつかは壊れるものであり、適宜設備更新をしていることがバックアップの前提になります。

ではHDDの寿命はどれくらいあって、どのタイミングで設備更新をすればいいのでしょうか? もしデータが読みだせないなどの事故が起きて、プロのデータリカバリサービスなどに復旧依頼をすることになると、HDDの費用の何倍、何十倍のコストがかかることになります。だから事前に設備更新をした方がよいのです。

パソコンの補償期間は基本1年で、場合によっては3~4年です。HDDもそれくらいは使えるように考えられており、3年間つけっぱなしで約26000時間ということになります。実際のHDDには個体差があり、1年で事故を起こす場合も、10年平気な場合もあります。

まず運悪く初期不良があった場合、再フォーマットすれば安定に使えるかもしれませんが、それでもエラーがでれば使用は諦めるべきです。というのは、エラーが出始めたら雪崩式にエラーが増え始める傾向があるので、新しくても危険です。また長く正常に使えていたのにエラーが出始めたら、それは劣化が進んでいて、近いうちに崩壊する可能性があります。

PCから「ピコン」「カラカラ」などの音がするのは、何らかのエラーがあって、かなりしつこいやり直しをしているからで、データコピーに従来よりも時間がかかるようになります。データに何も起こらなくても、近いうちに事故が起こるかもしれないと判断できます。こうなるとHDD自体が異常に熱くなります。

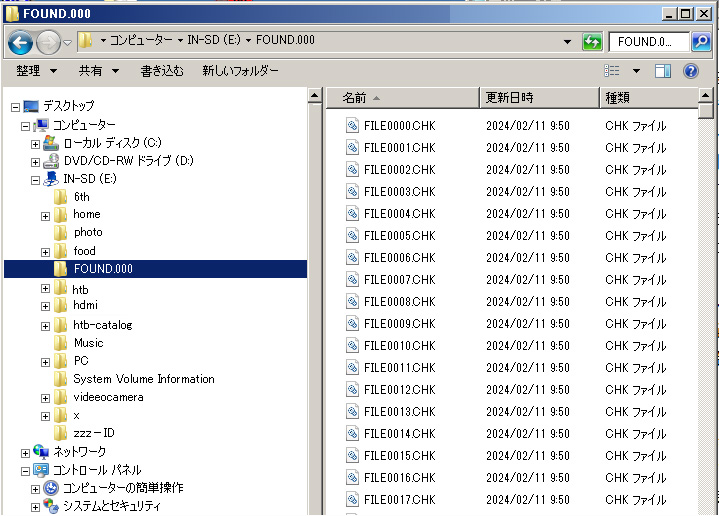

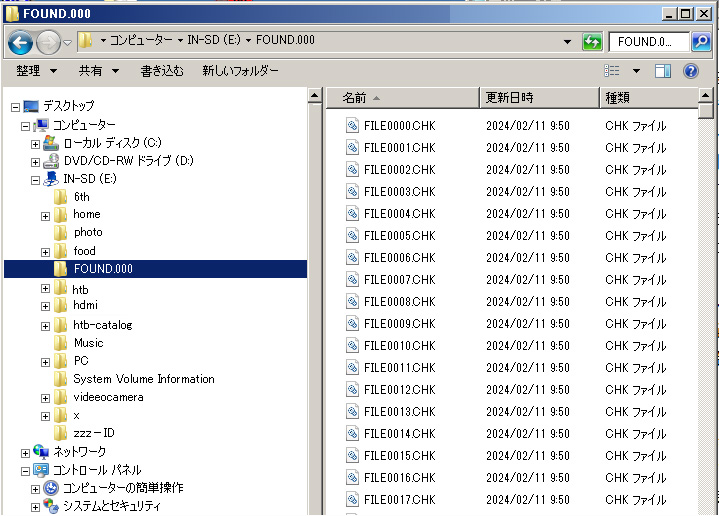

PCは通常に使えて読み書きはできても、フォルダ・ファイルに文字化けが起こったり、勝手に「FOUND000」というようなフォルダ・ファイルが作られていたりするのはHDDのエラーが目に見える形になったものです。

PCの起動が異常に長いとか、起動しても(windowsで)ブルースクリーンが出て英語で何やら警告がでている、またSMARTエラーのブザー音がする、使用中にパソコンがフリーズする、などがあると、すぐにデータのバックアップをとってHDDを交換した方がよいでしょう。こうなったHDDでも再フォーマットして使用できる場合はありますが、雪崩的に悪くなる可能性があります。

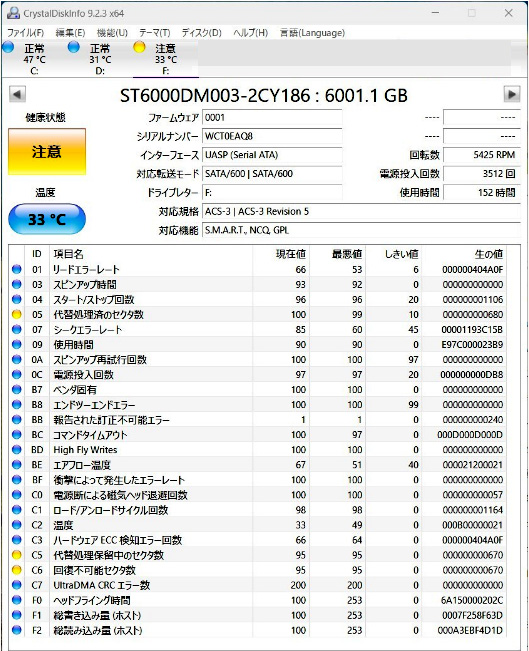

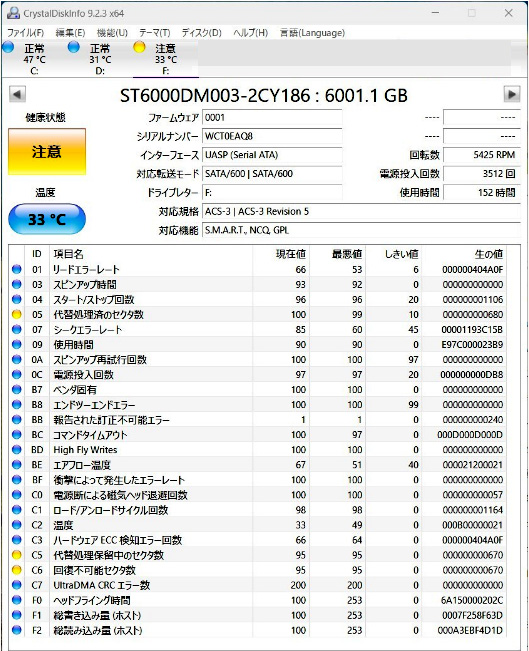

HDDの使用が4-5年経つと第1段階のような経験をしがちですが、それはHDDが劣化しているからで、設備更新時期であると判断できます。そのような兆候がはっきししない時でも、HDDに何らかの不安がある場合は、診断ツール・アプリを使ってチェックします。代表的なアプリに「CrystalDiskInfo」があり、下写真のようにHDDの状態を確認できます。

これは「SMART」というHDDやSSDに内蔵された自己診断機能を見るもので、PC起動時にブザーが鳴ったりするのは、PCのBIOS設定で「SMARTの警告を出す」ようになっている場合で、通常は鳴らない設定が多いと思います。

「CrystalDiskInfo」でSMART情報を見ると、トータル使用時間、発生したエラー処理、などがわかり、通常は黄色の「注意」が出ていると、HDDは交換することになります。

HDDに異常が見られなくても、PCの定期検査で、3万時間以上とか、4年以上などのものは優先的に取り替えるなどの施策をするところが多いです。

参考 CrystalDiskInfo ダウンロード

https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/

- Q:データのバックアップで注意すべきこと

- Q:いつ何をバックアップしたらよいのか?

- Q:バックアップデータを利用しやすくするには

- Q:バックアップはどこにすればよいか

などがありますが、そもそもメカ部品であるハードディスク(HDD)などは、いつかは壊れるものであり、適宜設備更新をしていることがバックアップの前提になります。

ではHDDの寿命はどれくらいあって、どのタイミングで設備更新をすればいいのでしょうか? もしデータが読みだせないなどの事故が起きて、プロのデータリカバリサービスなどに復旧依頼をすることになると、HDDの費用の何倍、何十倍のコストがかかることになります。だから事前に設備更新をした方がよいのです。

パソコンの補償期間は基本1年で、場合によっては3~4年です。HDDもそれくらいは使えるように考えられており、3年間つけっぱなしで約26000時間ということになります。実際のHDDには個体差があり、1年で事故を起こす場合も、10年平気な場合もあります。

まず運悪く初期不良があった場合、再フォーマットすれば安定に使えるかもしれませんが、それでもエラーがでれば使用は諦めるべきです。というのは、エラーが出始めたら雪崩式にエラーが増え始める傾向があるので、新しくても危険です。また長く正常に使えていたのにエラーが出始めたら、それは劣化が進んでいて、近いうちに崩壊する可能性があります。

第1段階:兆候

PCから「ピコン」「カラカラ」などの音がするのは、何らかのエラーがあって、かなりしつこいやり直しをしているからで、データコピーに従来よりも時間がかかるようになります。データに何も起こらなくても、近いうちに事故が起こるかもしれないと判断できます。こうなるとHDD自体が異常に熱くなります。

第2段階:軽症

PCは通常に使えて読み書きはできても、フォルダ・ファイルに文字化けが起こったり、勝手に「FOUND000」というようなフォルダ・ファイルが作られていたりするのはHDDのエラーが目に見える形になったものです。

第3段階:重症

PCの起動が異常に長いとか、起動しても(windowsで)ブルースクリーンが出て英語で何やら警告がでている、またSMARTエラーのブザー音がする、使用中にパソコンがフリーズする、などがあると、すぐにデータのバックアップをとってHDDを交換した方がよいでしょう。こうなったHDDでも再フォーマットして使用できる場合はありますが、雪崩的に悪くなる可能性があります。

HDDの使用が4-5年経つと第1段階のような経験をしがちですが、それはHDDが劣化しているからで、設備更新時期であると判断できます。そのような兆候がはっきししない時でも、HDDに何らかの不安がある場合は、診断ツール・アプリを使ってチェックします。代表的なアプリに「CrystalDiskInfo」があり、下写真のようにHDDの状態を確認できます。

これは「SMART」というHDDやSSDに内蔵された自己診断機能を見るもので、PC起動時にブザーが鳴ったりするのは、PCのBIOS設定で「SMARTの警告を出す」ようになっている場合で、通常は鳴らない設定が多いと思います。

「CrystalDiskInfo」でSMART情報を見ると、トータル使用時間、発生したエラー処理、などがわかり、通常は黄色の「注意」が出ていると、HDDは交換することになります。

HDDに異常が見られなくても、PCの定期検査で、3万時間以上とか、4年以上などのものは優先的に取り替えるなどの施策をするところが多いです。

参考 CrystalDiskInfo ダウンロード

https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/

CMのBGM演奏に楽曲を使う方法

Youtubeに動画を投稿する際には、アップロードする時点でBGMについてもチェックがされ、そのまま利用できるかどうかが判断できます。例えば以下の動画ではどの時間に該当のBGMがあるかが示されていますが、10~20秒くらいではそのままで良いこともわかります。

市販レコードなどを音源に使うと、Youtubeでは収益があった場合の権利が、動画投稿者ではなく、音楽著作権者に移るだけで、動画としては投稿は成立します。これはYoutubeがJASRACなどと包括契約をしていて、広告収入から費用を払っているからです。

Youtubeではない場合は、動画制作者が著作権者の許諾を得る必要があります。演奏を録音する際に楽譜があると権利団体や権利者名がわかりますので、そちらに使用の申請をします。ネット配布のBGMの場合はオンラインで手続きや支払いができるので、有料のBGMを検索して使う事が増えています。

どうしても「あの曲が使いたい」場合に、使用できるか確認する方法に、JASRAC作品データベース検索サービス J-WID があります。

https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

この使い方は簡単で、うろ覚えの曲名でも検索でき、その権利者や、使える用途が示されます。この例は「ペッパー警部」を検索しています。

楽曲のタイトルは、同じ名前でも全く異なる曲の場合もあるので、検索で最初に見つけたものは、詳細説明まで読んで確認した方がいいでしょう。

管理状況(利用分野)を見ると、演奏、複製、複合、広告、ゲーム のいずれも○で、使用可能なことがわかります。○のついていない用途には使えません。

あとはJASRACに使用の申請をすることなります。

https://www.jasrac.or.jp/users/

使用料については詳細な「使用料規程」がダウンロードできます。

https://www.jasrac.or.jp/aboutus/public/pdf/tariff.pdf

だいたいは対象人数により費用が異なりますので、その計算方法が詳しく説明されています。

市販レコードなどを音源に使うと、Youtubeでは収益があった場合の権利が、動画投稿者ではなく、音楽著作権者に移るだけで、動画としては投稿は成立します。これはYoutubeがJASRACなどと包括契約をしていて、広告収入から費用を払っているからです。

Youtubeではない場合は、動画制作者が著作権者の許諾を得る必要があります。演奏を録音する際に楽譜があると権利団体や権利者名がわかりますので、そちらに使用の申請をします。ネット配布のBGMの場合はオンラインで手続きや支払いができるので、有料のBGMを検索して使う事が増えています。

どうしても「あの曲が使いたい」場合に、使用できるか確認する方法に、JASRAC作品データベース検索サービス J-WID があります。

https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

この使い方は簡単で、うろ覚えの曲名でも検索でき、その権利者や、使える用途が示されます。この例は「ペッパー警部」を検索しています。

楽曲のタイトルは、同じ名前でも全く異なる曲の場合もあるので、検索で最初に見つけたものは、詳細説明まで読んで確認した方がいいでしょう。

管理状況(利用分野)を見ると、演奏、複製、複合、広告、ゲーム のいずれも○で、使用可能なことがわかります。○のついていない用途には使えません。

あとはJASRACに使用の申請をすることなります。

https://www.jasrac.or.jp/users/

使用料については詳細な「使用料規程」がダウンロードできます。

https://www.jasrac.or.jp/aboutus/public/pdf/tariff.pdf

だいたいは対象人数により費用が異なりますので、その計算方法が詳しく説明されています。

バラバラのファイル名を整理したい

ファイル名が長く取れるようになったことと、アプリのファイル管理が無意味な名前に置き換えることが多いので、人間には覚えられないファイル名を扱うことが多くなっています。「Q:バックアップデータを利用しやすくするには」では、naming conventions (命名規則)に触れていますが、そのような運用をするには、名前の管理が重要です。そうすると後日に再利用できるようになります。

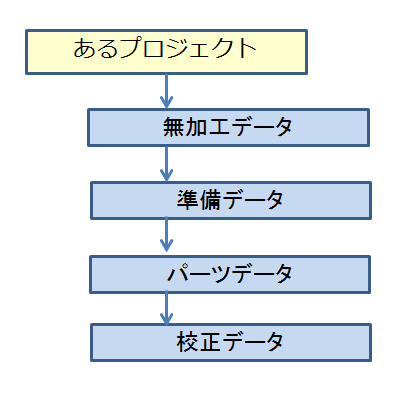

また「Q:いつ何をバックアップしたらよいのか?」では、撮影したり、受け取ったり、描き起こし・クリエイトした「無加工データ」の段階から、内容チェックして必要な修正をした制作のスタート段階を区別していますが、その段階ではワークフローに沿った命名規則が必要になります。

それぞれの段階でのバックアップに先だって、ファイル名の混乱が起きないように、不適切なファイル名はツールを使って修正しておくのが良いでしょう。ファイル名を変更するのはWindows/DOSでは”rename”というコマンドがありますが、結構間違えやすいので、専用アプリを使うのがおすすめです。

例えばWindows版の無料アプリ”Flexible Renamer.exe”では、下図のように既存のファイル名の文字列をかなり自由に一括変換することができます。ありがちなのは、区切り文字として「202406-12a」「202406_33d」のように、作業者によって「ハイフン」「アンダーバー」の使い方が異なっていたり、使用禁止のはずの半角カタカナが混じっていたり、フリ仮名で「カタカナ・ひらがな」が不統一であったりするのを、簡単に統一できます。

この場合、(A)のように”100NIKON”というフォルダのすべてのファイルに”DSCN”という文字列を、期間をあらわす”202406”に置き換えたいとすると、Flexible Renamer.exeを起動して右の窓に”100NIKON”フォルダをドラッグ&ドロップ(B)して、(C)の文字列変換を選び、(D)のところに「変換前の文字列」「変換後の文字列」を入れて、リネームを実行します。

また、全くてんでんばらばらなファイル名では内容を想像できない場合など、何らかの意味を持たせたファイル名に一括変換するには、エクセルなどでファイル名の新旧対照表を作っておいて、バッチファイルで一気に変換することができます。

まず画像のファイル名をテキストとして取得(操作としては、dir /b>namelist.txt などのように)し、サムネイルなどを見ながら新ファイル名を対照表に入れます。

これを csv形式のファイルで例えば”newname.csv”として保存し、 以下のようなバッチファイルを用意します。

FOR /F "tokens=1,2 delims=," %%a in (newname.csv) do REN %%a %%b

これは”newname.csv”の中からカンマで区切られた2つの要素を取り出して、REN(リネーム)を実行させるさせることを連続で行うものです。例えば上の1行を”newname.bat”と保存して実行すれば、一気に新ファイル名が出来上がります。

こういった操作は何か手違いがあると取り返しのつかない事になるリスクもありますので、あくまでどこかに作業用のフォルダを用意して、そこに全データをコピーして失敗しても被害がないような環境で実行したほうがよいでしょう。例えば無加工の入稿画像をバックアップして、そこで実行して、うまくいっていたら戻して加工するなどです。

また「Q:いつ何をバックアップしたらよいのか?」では、撮影したり、受け取ったり、描き起こし・クリエイトした「無加工データ」の段階から、内容チェックして必要な修正をした制作のスタート段階を区別していますが、その段階ではワークフローに沿った命名規則が必要になります。

それぞれの段階でのバックアップに先だって、ファイル名の混乱が起きないように、不適切なファイル名はツールを使って修正しておくのが良いでしょう。ファイル名を変更するのはWindows/DOSでは”rename”というコマンドがありますが、結構間違えやすいので、専用アプリを使うのがおすすめです。

例えばWindows版の無料アプリ”Flexible Renamer.exe”では、下図のように既存のファイル名の文字列をかなり自由に一括変換することができます。ありがちなのは、区切り文字として「202406-12a」「202406_33d」のように、作業者によって「ハイフン」「アンダーバー」の使い方が異なっていたり、使用禁止のはずの半角カタカナが混じっていたり、フリ仮名で「カタカナ・ひらがな」が不統一であったりするのを、簡単に統一できます。

この場合、(A)のように”100NIKON”というフォルダのすべてのファイルに”DSCN”という文字列を、期間をあらわす”202406”に置き換えたいとすると、Flexible Renamer.exeを起動して右の窓に”100NIKON”フォルダをドラッグ&ドロップ(B)して、(C)の文字列変換を選び、(D)のところに「変換前の文字列」「変換後の文字列」を入れて、リネームを実行します。

また、全くてんでんばらばらなファイル名では内容を想像できない場合など、何らかの意味を持たせたファイル名に一括変換するには、エクセルなどでファイル名の新旧対照表を作っておいて、バッチファイルで一気に変換することができます。

まず画像のファイル名をテキストとして取得(操作としては、dir /b>namelist.txt などのように)し、サムネイルなどを見ながら新ファイル名を対照表に入れます。

これを csv形式のファイルで例えば”newname.csv”として保存し、 以下のようなバッチファイルを用意します。

FOR /F "tokens=1,2 delims=," %%a in (newname.csv) do REN %%a %%b

これは”newname.csv”の中からカンマで区切られた2つの要素を取り出して、REN(リネーム)を実行させるさせることを連続で行うものです。例えば上の1行を”newname.bat”と保存して実行すれば、一気に新ファイル名が出来上がります。

こういった操作は何か手違いがあると取り返しのつかない事になるリスクもありますので、あくまでどこかに作業用のフォルダを用意して、そこに全データをコピーして失敗しても被害がないような環境で実行したほうがよいでしょう。例えば無加工の入稿画像をバックアップして、そこで実行して、うまくいっていたら戻して加工するなどです。

生成AIと著作権の関係

今日では生成AIで文章も画像も簡単につくれてしまいますが、偶然に既存の著作物と似たものができた場合はどうなるのでしょうか?

似せる意図がなかったとしても、AIがやったからと言う理由で言い逃れることはできず、今まで同じようにそれを使う人が権利問題の責任を負うことになります。

著作権法は先に作られた著作物を保護する法律なので、生成AIを使うことは著作権と関係なく、個人使用としては認められています。著作物とは完成された作品を指し、作品の元となったアイディアだけでは著作物にはなりません。そのためにAIがさまざまな外部データを基にアイディアをまとめても、それが著作権に抵触することはないのです。

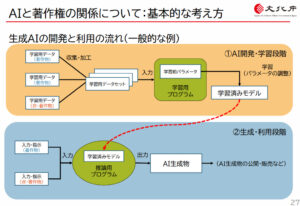

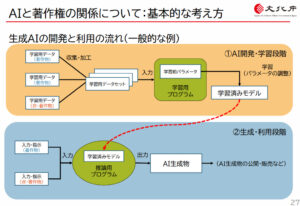

文化庁資料(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf )は、かなり歯切れが悪い気がしますが、ざっと以下のように説明しています。

AIは基本的にネット上で入手可能なデータを学習してモデルを作り、要求された指示を基に推論して、その結果を出力(生成)します。

AIは他人の著作物を勝手に使っているのでは、という見方がありますが、AIが学習するプロセスでは、ネット上で自由に閲覧できるものが対象である限り、サーバーに保存しても著作権者の許諾は不要ということになっています。

つまりAIが学習済モデルを作る段階は、サービスの提供とは区別されていて、学習済モデルも著作物ではありません(今後、サービスの提供《人が享受することを目的とする利用行為》と学習が一体となったモデルが出てきた場合は再検討されるでしょう)。つまり現状の生成AIのシステムそのものは著作権法には抵触しないという見解です。

図下段の作品をAIに作らせる段階では、指示・入力に既存の著作物を読み込ませたとしても、機械が読んだだけでは著作権侵害にはなりません。推論というプロセスも著作権とは関係ありません。

次の人が享受できる生成物を出力することも、個人利用なら著作権侵害になりません。それをネットに投稿することについては生成AI提供者の利用規約に何らかの制限が書かれています。

AI生成物自身が著作物になるのかどうかについては、創作性が使う人にあるのかAIにあるのか、という議論の最中で決まっていないようです。

そしてその作品を公開した場合は、冒頭のように既存の著作物と似てしまう場合があり、著作者から侵害行為の停止の請求や賠償請求が起こされる可能性は残ります。それはAIがやったからとか、幼児がやったからとか、宇宙人がやったからに関わらず、使う側の責任になります。盗作に関与したからと言って生成AIを取り締まれないのは、フォトショップやイラストレータを取り締まれないのと同じ理屈です。

もし生成AIの画像の権利問題が心配な場合は、Googleの画像検索で既に似たものがあるかどうかを確認するのがよいでしょう。

似せる意図がなかったとしても、AIがやったからと言う理由で言い逃れることはできず、今まで同じようにそれを使う人が権利問題の責任を負うことになります。

著作権法は先に作られた著作物を保護する法律なので、生成AIを使うことは著作権と関係なく、個人使用としては認められています。著作物とは完成された作品を指し、作品の元となったアイディアだけでは著作物にはなりません。そのためにAIがさまざまな外部データを基にアイディアをまとめても、それが著作権に抵触することはないのです。

文化庁資料(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf )は、かなり歯切れが悪い気がしますが、ざっと以下のように説明しています。

AIは基本的にネット上で入手可能なデータを学習してモデルを作り、要求された指示を基に推論して、その結果を出力(生成)します。

AIは他人の著作物を勝手に使っているのでは、という見方がありますが、AIが学習するプロセスでは、ネット上で自由に閲覧できるものが対象である限り、サーバーに保存しても著作権者の許諾は不要ということになっています。

つまりAIが学習済モデルを作る段階は、サービスの提供とは区別されていて、学習済モデルも著作物ではありません(今後、サービスの提供《人が享受することを目的とする利用行為》と学習が一体となったモデルが出てきた場合は再検討されるでしょう)。つまり現状の生成AIのシステムそのものは著作権法には抵触しないという見解です。

図下段の作品をAIに作らせる段階では、指示・入力に既存の著作物を読み込ませたとしても、機械が読んだだけでは著作権侵害にはなりません。推論というプロセスも著作権とは関係ありません。

次の人が享受できる生成物を出力することも、個人利用なら著作権侵害になりません。それをネットに投稿することについては生成AI提供者の利用規約に何らかの制限が書かれています。

AI生成物自身が著作物になるのかどうかについては、創作性が使う人にあるのかAIにあるのか、という議論の最中で決まっていないようです。

そしてその作品を公開した場合は、冒頭のように既存の著作物と似てしまう場合があり、著作者から侵害行為の停止の請求や賠償請求が起こされる可能性は残ります。それはAIがやったからとか、幼児がやったからとか、宇宙人がやったからに関わらず、使う側の責任になります。盗作に関与したからと言って生成AIを取り締まれないのは、フォトショップやイラストレータを取り締まれないのと同じ理屈です。

もし生成AIの画像の権利問題が心配な場合は、Googleの画像検索で既に似たものがあるかどうかを確認するのがよいでしょう。

大量の画像の変換や合成を効率的にしたい

大量の画像から、すべて同じサイズのサムネイルと作ったり、画像フォーマットを統一する場合がありますが、それを一つづつ画面を開いて操作するのは大変です。これらをまとめて行うにはコマンドラインで一括変換できるソフトが使われ、その代表的なものに、ImageMagick(イメージマジック)というオープンソースの無料ソフトがあります。

WEBサービスをする場合に「画像のアップロード → サムネイル生成 」などで必須になるので、多くのレンタルサーバーではImagemagickがプリインストールされています。例えば、さくらインターネットの場合は月額129円からで使えます。自分のPCにソフトをダウンロードして使う場合には費用はかかりません。

https://www.imagemagick.org/ からWindows版、mac版、linux版が得られ、Windows版は一般的には ”Win64 static at 16 bits-per-pixel component”が使われています。

例えば下写真のように、コインの表と裏を撮影したものが何百~何千とあって、表裏並べた画像に合成したい場合があります。

一括処理を最初にする場合にはどんなソフトでも失敗のリスクを考えて、作業用のフォルダを設定して、そこにデータやプログラムをコピーし、まずテストデータで手順や仕上がりの確認をしてください。

例えば、Eドライブを使うとして、そこに magick.exe と convert.exe を置き、データも置きます。

コマンドラインモードにして、表写真 01a.jpg 、裏写真 01b.jpg であるとすると、

を実行して、合成写真 01ab.jpg が得られることを確認します。

OKならば、これを必要数だけ繰り返し実行できるようにバッチファイルを作成します。

まず元ファイル名と合成されるファイル名のリストを作りますが、これは既存のファイル名をキャプチャして、エクセルなどで対照表にし、csv保存します。(下のように合成ファイル名はエクセル上の置換で簡単に生成できます)

【ab.csv】

01a,01b,01ab

02a,02b,02ab

03a,03b,03ab

04a,04b,04ab

:

09a,09b,09ab

10a,10b,10ab

11a,11b,11ab

これを読み込みながら連続実行させるループ文を作ります。

【ab.bat】

あとは E:¥>ab.bat [Enter] で全件の処理ができます。

画像処理用ソフトウエアライブラリで、コマンドラインツール以外にAPIでアプリケーションの内部処理に用いられています。

ファイルフォーマット変換については、https://imagemagick.org/script/formats.php を参照ください。

その他の画像変換の一例が、https://www.imagemagick.org/script/examples.php にあります。

最近WEBで多いWebPへの変換や、主要カメラメーカーのraw image (Canon, Kodak, Nikon, Olympus, Sony/Minolta, etc.)の処理もできます。

参考サイト https://imagemagick.biz/

WEBサービスをする場合に「画像のアップロード → サムネイル生成 」などで必須になるので、多くのレンタルサーバーではImagemagickがプリインストールされています。例えば、さくらインターネットの場合は月額129円からで使えます。自分のPCにソフトをダウンロードして使う場合には費用はかかりません。

https://www.imagemagick.org/ からWindows版、mac版、linux版が得られ、Windows版は一般的には ”Win64 static at 16 bits-per-pixel component”が使われています。

例えば下写真のように、コインの表と裏を撮影したものが何百~何千とあって、表裏並べた画像に合成したい場合があります。

一括処理を最初にする場合にはどんなソフトでも失敗のリスクを考えて、作業用のフォルダを設定して、そこにデータやプログラムをコピーし、まずテストデータで手順や仕上がりの確認をしてください。

例えば、Eドライブを使うとして、そこに magick.exe と convert.exe を置き、データも置きます。

コマンドラインモードにして、表写真 01a.jpg 、裏写真 01b.jpg であるとすると、

E:¥>magick.exe convert +append 01a.jpg 01b.jpg 01ab.jpg [Enter]を実行して、合成写真 01ab.jpg が得られることを確認します。

OKならば、これを必要数だけ繰り返し実行できるようにバッチファイルを作成します。

まず元ファイル名と合成されるファイル名のリストを作りますが、これは既存のファイル名をキャプチャして、エクセルなどで対照表にし、csv保存します。(下のように合成ファイル名はエクセル上の置換で簡単に生成できます)

【ab.csv】

01a,01b,01ab

02a,02b,02ab

03a,03b,03ab

04a,04b,04ab

:

09a,09b,09ab

10a,10b,10ab

11a,11b,11ab

これを読み込みながら連続実行させるループ文を作ります。

【ab.bat】

FOR /F "tokens=1,2,3 delims=," %%a in (ab.csv) do magick.exe convert +append %%a.jpg %%b.jpg %%c.jpgあとは E:¥>ab.bat [Enter] で全件の処理ができます。

ImageMagickとは

画像処理用ソフトウエアライブラリで、コマンドラインツール以外にAPIでアプリケーションの内部処理に用いられています。

ファイルフォーマット変換については、https://imagemagick.org/script/formats.php を参照ください。

その他の画像変換の一例が、https://www.imagemagick.org/script/examples.php にあります。

最近WEBで多いWebPへの変換や、主要カメラメーカーのraw image (Canon, Kodak, Nikon, Olympus, Sony/Minolta, etc.)の処理もできます。

参考サイト https://imagemagick.biz/

AIに画像を生成させるコツ

OpenAI社の画像生成AIで、ChatGPTを使って画像を生成することができます。画像生成AIとは、文章を入力し、その内容を反映した画像を生成するもので、OpenAI社のDALL-E 3が有名です。類似のサービスにMidjourneryもあります。ChatGPTは有料プランでDALL-E 3を利用できます。ChatGPTのアカウントをもっていなければ、Microsoft Bing Image Creatorで無料で使えますが、この場合は個人の非商業目的のみ利用可能で、商用利用はChatGPT経由になります。

Bingでの使い方は、MicrosoftアカウントでログインしてImage Creatorのサイトにアクセスすると以下のような画面が現れます。ここで「里山の中学校で、桜の咲く下、女子生徒が卒業式を終えて家に帰る」という画像の注文を出してみました。

注文が簡単だと時間がかかりませんが、文章が複雑になるほど時間がかかります。* この注文文章のことをプロンプトといいます。この例では「里山」が理解されませんでした。そこで「田舎」に変更すると1分もたたないうちに別の画像が現れます。こういうことを繰り返して希望するものにするのですが、なかなか人の想いが伝わらない面もあります。

*これはcorei7のノートPCで実行したもの。GPU付のPCならもっと速くなると思われます。

プロンプトを作るコツ

・日本語でできるのはありがたいですが、日本語の理解力に限りがあります。過度に期待はしない。

・具体的で明確な指示をする。「花」ではなく「ピンクの一輪のバラの花」。単数・複数は重要。

・何度も修正をする。DALL-E3は完成した画像に追加で指示を出して修正できる。

・フィルター効果がつけらえる。水彩画風・油絵風・古風など。。

・画の調子を指定する。明暗のコントラストが強いとか弱いとか。

・描かれるものの大きさを示す。庭園を背景に若い女性の全身像など。

・時間帯を入れるのも有効。日の出、白昼、黄昏、夜景など。

なお、AIは暴力的、成人向、憎悪的な生成は拒否します。また有名人のフェイク画像も拒否します。存命アーティストの作風のソックリにするのも拒否します。

DALL-E 3のヘルプには作成された画像の所有権は利用者にあり、再印刷、販売、商品化の権利があるとしています。

引用元:https://help.openai.com/en/collections/3643409-dall-e-content-policy

*本稿は2024年2月時点でのアプリによります。

Bingでの使い方は、MicrosoftアカウントでログインしてImage Creatorのサイトにアクセスすると以下のような画面が現れます。ここで「里山の中学校で、桜の咲く下、女子生徒が卒業式を終えて家に帰る」という画像の注文を出してみました。

注文が簡単だと時間がかかりませんが、文章が複雑になるほど時間がかかります。* この注文文章のことをプロンプトといいます。この例では「里山」が理解されませんでした。そこで「田舎」に変更すると1分もたたないうちに別の画像が現れます。こういうことを繰り返して希望するものにするのですが、なかなか人の想いが伝わらない面もあります。

*これはcorei7のノートPCで実行したもの。GPU付のPCならもっと速くなると思われます。

プロンプトを作るコツ

・日本語でできるのはありがたいですが、日本語の理解力に限りがあります。過度に期待はしない。

・具体的で明確な指示をする。「花」ではなく「ピンクの一輪のバラの花」。単数・複数は重要。

・何度も修正をする。DALL-E3は完成した画像に追加で指示を出して修正できる。

・フィルター効果がつけらえる。水彩画風・油絵風・古風など。。

・画の調子を指定する。明暗のコントラストが強いとか弱いとか。

・描かれるものの大きさを示す。庭園を背景に若い女性の全身像など。

・時間帯を入れるのも有効。日の出、白昼、黄昏、夜景など。

なお、AIは暴力的、成人向、憎悪的な生成は拒否します。また有名人のフェイク画像も拒否します。存命アーティストの作風のソックリにするのも拒否します。

DALL-E 3のヘルプには作成された画像の所有権は利用者にあり、再印刷、販売、商品化の権利があるとしています。

引用元:https://help.openai.com/en/collections/3643409-dall-e-content-policy

*本稿は2024年2月時点でのアプリによります。

表組からデータベースに取り込むと項目がずれる

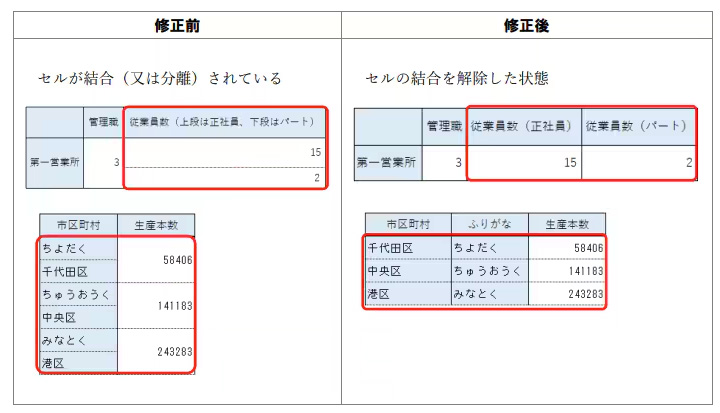

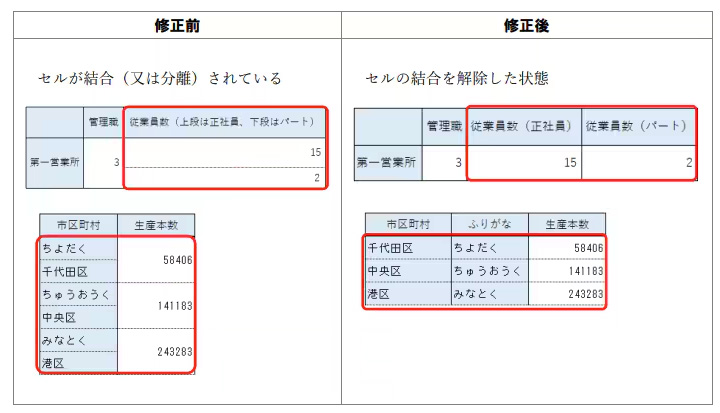

エクセルで仕上げた表からデータベースに取り込むと、途中で氏名と住所などのカラムがずれてしまうことがあります。またホームページで同じデータ構造が繰り返しているように見えるページをエクセルなどに取り込んでも、途中で表のカラムがずれてしまうとか、その逆でエクセルをhtmlにしてもずれることがあります。いずれにせよデータフォーマットを自動変換したつもりでも、変換後に全データにわたってズレのチェック・校正をしなければならないのでは、自動変換をしたメリットは半減(あるいは霧消)してしまいます。

一般にデータフォーマット変換するには、エクセルで作成したリストを基にデータベースを作る場合にcsv(カンマ区切り)でファイル出力をするような、単純構造に一度落とし込みます。その際に項目を区切っていた目印(デリミタ)が失われたり、増えてしまったりすると、変換後データは途中からずれたり、不要な項目が入ってしまうことになります。

図は、htmlをブラウザで表示したものと、そのソースコードで、html表示からも繰り返し構造をもっていることがわかります。

ソースコードでは青でくくった <li>〜</Li> の部分の構造がずっと繰り返していきます。その内で黄色で示した、カンパニーid、サムネイルpng、社名、lp-activeの項目を取り出してデータベースに取り込みたいとします。

ここにある2件のデータを見ても、lp-activeの項目数には違いがあることがわかり、単純にcsv化してはマズいことがわかります。つまり ul class の ex-lineup のところは最大の項目数を用意するか、一つの項目にまとめるような変換が必要になります。

これらから必要項目を抜き出した場合でも、最初に予見した以外のイレギュラーな記述がどこかにあるかもしれません。データベースに取り込んだ後でズレの位置を探して、抜き出したデータを修正して再度取り込むということを続ける必要があるかもしれません。何百何千とデータあると非常に時間がかかり、また作業工数も先が読めなくなります。

そこで、一挙に自動変換するのではなく、チェックや修正がしやすいように、データを分割して処理するのがいいでしょう。一挙に変換するとズレを発見しても、それが元データのどこなのかがわかりにくくなります。同じデータが重複して出て来る場合などもどちらを修正すべきか判別困難です。

例えばこの場合、html表示上で横3x縦100が1ページに表示されているとすると、300件単位で中間データに抜き出し、ズレをチェック・修正したうえで、データベースに取り込む、ということを繰り返します。つまり元データと変換データを見比べやすいような作業手順を段取りすればよいのです。変換作業はスクリプト処理が多いので分割してもそれほど面倒にはなりません。

そもそも元データに何等か構造の破たんが含まれている場合が多いので、元データに目を配るとか、元データの作成ルールを考えるべきです。エクセルについては総務省が「統計表における機械判読可能なデータの表記方法の統一ルールを策定」で注意を喚起していますので参考にしてください。

統計表における機械判読可能なデータ作成に関する表記方法

https://www.soumu.go.jp/main_content/000723626.pdf

解説:《Excelデータの作り方》総務省の「機械判読可能なデータの表記方法の統一ルール」から抜粋

https://exceljoshi.cocoo.co.jp/media/excel-date-entry-rule

一般にデータフォーマット変換するには、エクセルで作成したリストを基にデータベースを作る場合にcsv(カンマ区切り)でファイル出力をするような、単純構造に一度落とし込みます。その際に項目を区切っていた目印(デリミタ)が失われたり、増えてしまったりすると、変換後データは途中からずれたり、不要な項目が入ってしまうことになります。

図は、htmlをブラウザで表示したものと、そのソースコードで、html表示からも繰り返し構造をもっていることがわかります。

ソースコードでは青でくくった <li>〜</Li> の部分の構造がずっと繰り返していきます。その内で黄色で示した、カンパニーid、サムネイルpng、社名、lp-activeの項目を取り出してデータベースに取り込みたいとします。

ここにある2件のデータを見ても、lp-activeの項目数には違いがあることがわかり、単純にcsv化してはマズいことがわかります。つまり ul class の ex-lineup のところは最大の項目数を用意するか、一つの項目にまとめるような変換が必要になります。

これらから必要項目を抜き出した場合でも、最初に予見した以外のイレギュラーな記述がどこかにあるかもしれません。データベースに取り込んだ後でズレの位置を探して、抜き出したデータを修正して再度取り込むということを続ける必要があるかもしれません。何百何千とデータあると非常に時間がかかり、また作業工数も先が読めなくなります。

そこで、一挙に自動変換するのではなく、チェックや修正がしやすいように、データを分割して処理するのがいいでしょう。一挙に変換するとズレを発見しても、それが元データのどこなのかがわかりにくくなります。同じデータが重複して出て来る場合などもどちらを修正すべきか判別困難です。

例えばこの場合、html表示上で横3x縦100が1ページに表示されているとすると、300件単位で中間データに抜き出し、ズレをチェック・修正したうえで、データベースに取り込む、ということを繰り返します。つまり元データと変換データを見比べやすいような作業手順を段取りすればよいのです。変換作業はスクリプト処理が多いので分割してもそれほど面倒にはなりません。

そもそも元データに何等か構造の破たんが含まれている場合が多いので、元データに目を配るとか、元データの作成ルールを考えるべきです。エクセルについては総務省が「統計表における機械判読可能なデータの表記方法の統一ルールを策定」で注意を喚起していますので参考にしてください。

統計表における機械判読可能なデータ作成に関する表記方法

https://www.soumu.go.jp/main_content/000723626.pdf

解説:《Excelデータの作り方》総務省の「機械判読可能なデータの表記方法の統一ルール」から抜粋

https://exceljoshi.cocoo.co.jp/media/excel-date-entry-rule

100年史に向けてデータを長期保存したい

会計帳簿、取引証憑、決算書類、源泉徴収関連書類、株主総会等会議議事録、税務関連書類、人事関連書類など法定文書の保存がデータで行うようになり、図書館、博物館、公文書館などでは資料をデジタル化し、民間企業でも、製造業では設計データなどは大切な情報財産を長期間データを保存する時代となっています。

記録メディアとして一般的に使われるもHDDの寿命は数年程度と短く、フラッシュメモリも同等に短く、SDカードは数年でデータが消えることもあるので、長期保存には向きません。2000年頃からはコンピュータ装置に依存しない記録形光ディスクへの保存の普及が始まり、2006年に長期保存の運用方法を規定する「JIS Z6017」が制定され、2013年の改正時にはBDが追加されました。

参考:JIS Z6017 電子化文書の長期保存方法

JIS Z 6017の規定に沿った光ディスクと光ドライブの組み合わせでは寿命が30年以上あり、BDでは推定100年以上の長期保存が可能な光ディスクも登場しています。従来の光ディスクは、記録後に別のドライブで読み出せない、傷やホコリに弱い、一部のディスクがすぐに読み出せなくなる“ハズレ”だった、などのトラブルもありましたが、BDでは経年劣化に強い無機系記録材料を採用しているので、保存性が飛躍的に高まりました。

また、BDはディスク自体の管理が改善され、ファイナライズが不要で汎用性も高く、BDディスクとドライブの相性問題はまずなく、データ転送速度がも倍強、現状製品化されているの4層のディスクは128GBまでの容量があります。

市販されている例としてはパイオニアのM-DISCがあります。

M-DISCも基本的にはBDで、金色の反射膜(高硬度チタン)は水分の侵入を防ぎ保存性を向上させています。JIS x6257とM-discの関係は、JIS X 6257の方が基準が厳格でかつ標準規格である点です。

写真の寿命は50年程度で、実際は高温多湿な環境や光の影響で、退色や変形はもっと早く起きます。写真の色素は紫外線の作用によってが分解され、褪色などの劣化につながります。 紫外線は太陽光だけでなく、LED照明、テレビや蛍光灯の光にも含まれています。そこで博物館や美術館、国会図書館をはじめ、写真業界でもより長くデータを残すために取り組まれています。

記録メディアとして一般的に使われるもHDDの寿命は数年程度と短く、フラッシュメモリも同等に短く、SDカードは数年でデータが消えることもあるので、長期保存には向きません。2000年頃からはコンピュータ装置に依存しない記録形光ディスクへの保存の普及が始まり、2006年に長期保存の運用方法を規定する「JIS Z6017」が制定され、2013年の改正時にはBDが追加されました。

参考:JIS Z6017 電子化文書の長期保存方法

JIS Z 6017の規定に沿った光ディスクと光ドライブの組み合わせでは寿命が30年以上あり、BDでは推定100年以上の長期保存が可能な光ディスクも登場しています。従来の光ディスクは、記録後に別のドライブで読み出せない、傷やホコリに弱い、一部のディスクがすぐに読み出せなくなる“ハズレ”だった、などのトラブルもありましたが、BDでは経年劣化に強い無機系記録材料を採用しているので、保存性が飛躍的に高まりました。

また、BDはディスク自体の管理が改善され、ファイナライズが不要で汎用性も高く、BDディスクとドライブの相性問題はまずなく、データ転送速度がも倍強、現状製品化されているの4層のディスクは128GBまでの容量があります。

市販されている例としてはパイオニアのM-DISCがあります。

M-DISCも基本的にはBDで、金色の反射膜(高硬度チタン)は水分の侵入を防ぎ保存性を向上させています。JIS x6257とM-discの関係は、JIS X 6257の方が基準が厳格でかつ標準規格である点です。

写真の寿命は50年程度で、実際は高温多湿な環境や光の影響で、退色や変形はもっと早く起きます。写真の色素は紫外線の作用によってが分解され、褪色などの劣化につながります。 紫外線は太陽光だけでなく、LED照明、テレビや蛍光灯の光にも含まれています。そこで博物館や美術館、国会図書館をはじめ、写真業界でもより長くデータを残すために取り組まれています。

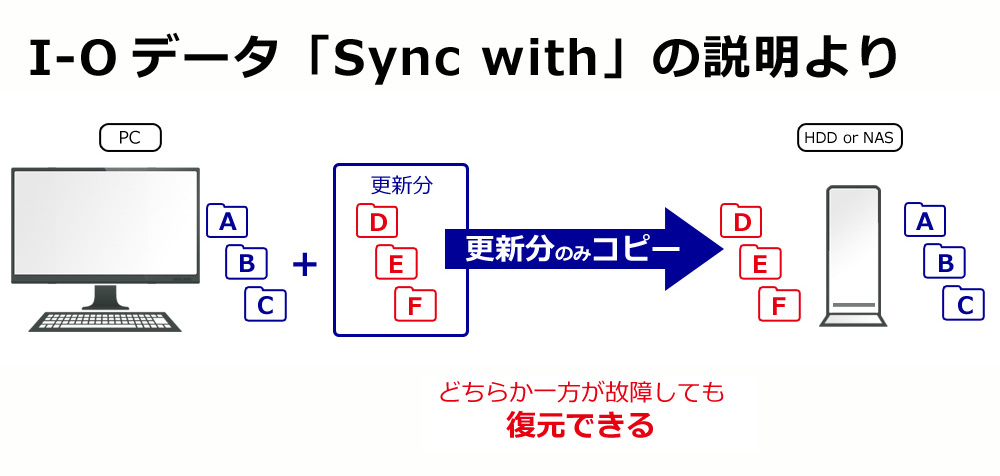

バックアップはどこにすればよいか

今日データの保存は、クラウド、NASやストレージサーバー、外付けHDD/SDD など多様なものがあります。あまりにもバックアップコピーを多くとっても、あとで探しにくく、必要なデータを見分けるのが難しくなりますので、うまくこれらを使い分けるとか、重複を避けることで、なるべく手間をかけずにデータの安全管理を行いましょう。

ざっと比較すると次のように考えられます。

クラウドはサービスそのものにデータの保全機能が組み込まれているので、事故でデータがなくなるリスクが最も少なく、あえてバックアップはしなくてもよいはずのものです。

レンタルサーバーへの保存やNASやは事故でデータが飛ぶ可能性がないわけではなく、別にバックアップは必要になります。

PCの外付けHDD/SDDは内部保存と同じセキュリティレベルで、PCのトラブル(あるいはウイルス)でデータが破壊されるリスクはあり、何が起こってもすべてが自己責任になります。

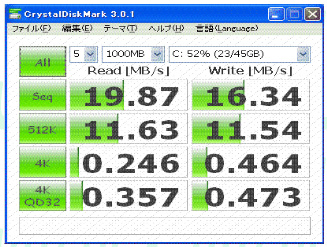

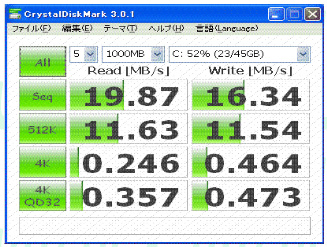

USBメモリなどで何かの景品でもらったようなものは、SSD製造工程で出るB級のチップを使ったものが多く、読み書き速度をテストするCrystal Disk Markなどで調べると、かなり遅いとか読み書き中の速度にムラがあるなど、低品質のものもあり、1年後の読み出しは保証の限りではありません。

つまり作業中に頻繁に参照するファイルの保存はクラウドが安全ですが、その場合でも人為的な操作ミスはあり得ますので、対策のためには手元のNASなどに定期バックアップをとることが勧められています。

「Q:いつ何をバックアップしたらよいのか?」に記した、節目の最初の段階である無加工データは参照する機会はあまりないので、必ずしもオンラインでなくてもよく外付けHDD/SDDでもいいかもしれません。

節目のb-c-dデータは、必然的にクラウドに残ってしまうので、クラウド契約に容量上限がある場合には、時々整理をする必要が生じます。年末の仕事納めや夏季休暇の前などのタイミングで、作業後ある期間を経たものは、NASなどにプロジェクトごとに分けて移し、クラウド内はいつも見晴らしがよいようにしておいた方が管理しやすいでしょう。

NASや外付けのバックアップは、プロジェクト・時期などで異なる装置にしておけば、時間が経ったあとからでも探しやすくなります。

また10年20年30年といった長期保存が必要なものは、将来サービスや装置に、あるいはOSの大幅な変更があるかもしれず、保存しても読みだせないとか非常に使いにくい可能性もあります。PC9801時代のデータ、PCのSCSIディスク、IDEディスク、光磁気ディスク、などなど今再現しにくいものはたくさんありました。長期保存にはマシンに依存しない情報規格である、アーカイブ用光ディスクを使う事になります。

参考 Q&A)

ざっと比較すると次のように考えられます。

クラウドはサービスそのものにデータの保全機能が組み込まれているので、事故でデータがなくなるリスクが最も少なく、あえてバックアップはしなくてもよいはずのものです。

レンタルサーバーへの保存やNASやは事故でデータが飛ぶ可能性がないわけではなく、別にバックアップは必要になります。

PCの外付けHDD/SDDは内部保存と同じセキュリティレベルで、PCのトラブル(あるいはウイルス)でデータが破壊されるリスクはあり、何が起こってもすべてが自己責任になります。

USBメモリなどで何かの景品でもらったようなものは、SSD製造工程で出るB級のチップを使ったものが多く、読み書き速度をテストするCrystal Disk Markなどで調べると、かなり遅いとか読み書き中の速度にムラがあるなど、低品質のものもあり、1年後の読み出しは保証の限りではありません。

つまり作業中に頻繁に参照するファイルの保存はクラウドが安全ですが、その場合でも人為的な操作ミスはあり得ますので、対策のためには手元のNASなどに定期バックアップをとることが勧められています。

「Q:いつ何をバックアップしたらよいのか?」に記した、節目の最初の段階である無加工データは参照する機会はあまりないので、必ずしもオンラインでなくてもよく外付けHDD/SDDでもいいかもしれません。

節目のb-c-dデータは、必然的にクラウドに残ってしまうので、クラウド契約に容量上限がある場合には、時々整理をする必要が生じます。年末の仕事納めや夏季休暇の前などのタイミングで、作業後ある期間を経たものは、NASなどにプロジェクトごとに分けて移し、クラウド内はいつも見晴らしがよいようにしておいた方が管理しやすいでしょう。

NASや外付けのバックアップは、プロジェクト・時期などで異なる装置にしておけば、時間が経ったあとからでも探しやすくなります。

また10年20年30年といった長期保存が必要なものは、将来サービスや装置に、あるいはOSの大幅な変更があるかもしれず、保存しても読みだせないとか非常に使いにくい可能性もあります。PC9801時代のデータ、PCのSCSIディスク、IDEディスク、光磁気ディスク、などなど今再現しにくいものはたくさんありました。長期保存にはマシンに依存しない情報規格である、アーカイブ用光ディスクを使う事になります。

参考 Q&A)

- データのバックアップで注意すべきこと

- いつ何をバックアップしたらよいのか?

- バックアップデータを利用しやすくするには

バックアップデータを利用しやすくするには

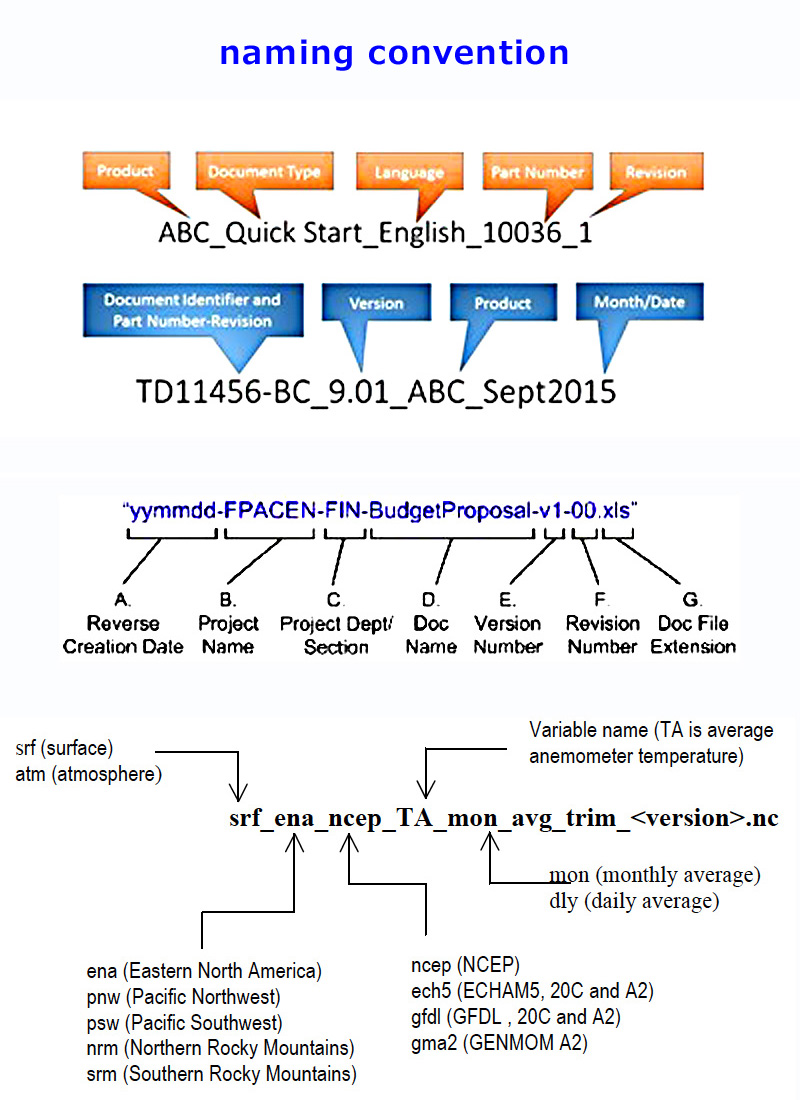

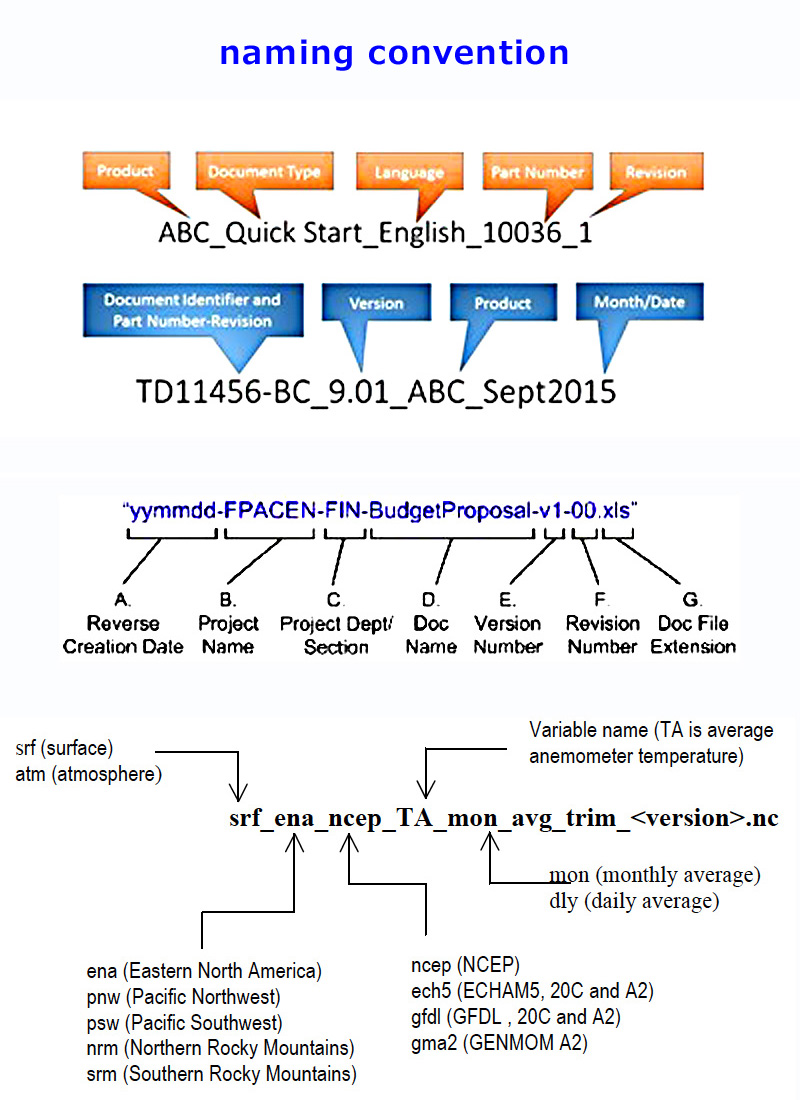

パソコンのOSでは、ファイルやフォルダ名を内部でデータベース化して扱っていて、検索することが可能になっています。過去のデータを探すときも、そのデータベース機能を使うことを前提に、最初からファイルやフォルダ名をつけるのがよいでしょう。とはいっても特別な操作は不要で、ただファイルやフォルダ名に検索性を考慮した語を使うだけでよいのです。

また一般にファイルやフォルダ名をつける際は、数字の羅列や暗号のようなものではなく、識別しやすいように意味を持たせていると思いますが、それをさらに進めて、ファイルの名前の付け方にルールを決めておくことを ”naming conventions” (命名規則)といい、社内とか作業者の間で共通の理解にします。

このルールがないと、ファイルに修正を加えているうちに、似たファイルがいくつもできて、どれが最新なのか、あるいは直前のファイルはどれか、わからなくなって間違いの元になります。

パソコンにデータを保存する際にタイムスタンプがつきますが、これは必ずしもあてにはならないことがあります。例えばWindowsでは、作成日は「そのファイルがその場所に出来た日時」、更新日は「そのファイルそのものが変更(または作成)された日時」なので、あるファイルを別のところにコピーすると、コピーされた作成日の方が更新日よりも新しくなるので、勘違いしやすいものです。作成日や更新日が何を意味するのかは、アプリによって、またFAT32とNTSFなどフォーマットの違いによっても異なるので、安直に信用しない方がよいわけです。

これに決まったフォーマットがあるわけではないが、上の図のように、あとから探す手掛かりにできるように考えます。仕事の複雑さによって厳密さは異なりますが、プロジェクトや得意先が想起できるファイル名の簡略なつけ方や、バージョンの違いの付け方などで、どのプロジェクトの、どの節目の、何回目の修正か、などがわかりやすくなっていればよいでしょう。

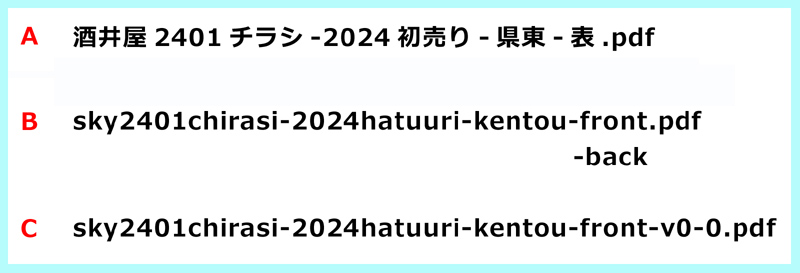

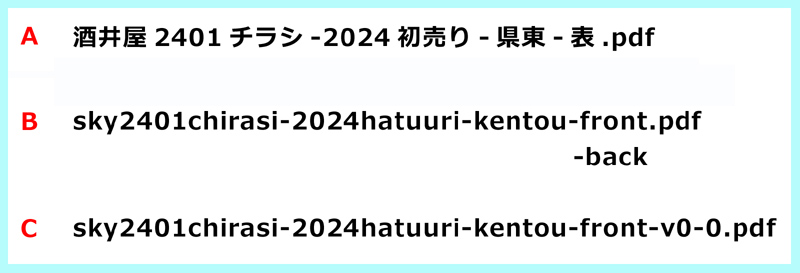

A はそのまま見ればわかりますが、ファイル名に漢字の使用で文字化けが危惧される場合は、B のような英数小文字列がいいでしょう。この場合「酒井屋」が主要得意先なら、「sky」と記号化した方が便利です。「2401」は24年1月納品の仕事をあらわし、種別が「チラシ」で、内容が「2024初売り」、その県東部版、表裏、などの識別をするのが一般的かと思います。Cの「v0-0」はバージョンとリビジョン(改訂)を示すサフィックスです。

そしてこれらの使い方を統一するために、基準を書き出す必要があります。

・文字種は英数小文字とするか、大文字も使うか、漢字(2byte)を許すか

2byte文字は1byteとの重複文字が多く、検索でヒットしないことがある

英字は大小文字を区別するシステムもあるので、小文字に統一する方がよい

・空白、カンマ、コロン、記号類などは避けた方がよい

NASやクラウドのOSによっては使えない記号類がある

・区切り(デリミタ)は何を使う?「-」or「_」

アンダーバーは見落とすことがある

・英語かローマ字か 表裏は「front/back」or「omote/ura」

ローマ字にせざるを得ない場合は、揺れを考慮する

人によって違いがあるのでルールを決める「chirashi」or「chirasi」

・年月の情報はあった方がよい

毎年同じ名前が出現することはよくある

・なるべく短い表現を使う

theとか中点などは省略する

こういうルールを徹底すれば、Windowsではエクスプローラの右上の検索窓でファイル・フォルダの検索が活用できます。

また一般にファイルやフォルダ名をつける際は、数字の羅列や暗号のようなものではなく、識別しやすいように意味を持たせていると思いますが、それをさらに進めて、ファイルの名前の付け方にルールを決めておくことを ”naming conventions” (命名規則)といい、社内とか作業者の間で共通の理解にします。

このルールがないと、ファイルに修正を加えているうちに、似たファイルがいくつもできて、どれが最新なのか、あるいは直前のファイルはどれか、わからなくなって間違いの元になります。

パソコンにデータを保存する際にタイムスタンプがつきますが、これは必ずしもあてにはならないことがあります。例えばWindowsでは、作成日は「そのファイルがその場所に出来た日時」、更新日は「そのファイルそのものが変更(または作成)された日時」なので、あるファイルを別のところにコピーすると、コピーされた作成日の方が更新日よりも新しくなるので、勘違いしやすいものです。作成日や更新日が何を意味するのかは、アプリによって、またFAT32とNTSFなどフォーマットの違いによっても異なるので、安直に信用しない方がよいわけです。

命名規則 ”naming conventions”

これに決まったフォーマットがあるわけではないが、上の図のように、あとから探す手掛かりにできるように考えます。仕事の複雑さによって厳密さは異なりますが、プロジェクトや得意先が想起できるファイル名の簡略なつけ方や、バージョンの違いの付け方などで、どのプロジェクトの、どの節目の、何回目の修正か、などがわかりやすくなっていればよいでしょう。

A はそのまま見ればわかりますが、ファイル名に漢字の使用で文字化けが危惧される場合は、B のような英数小文字列がいいでしょう。この場合「酒井屋」が主要得意先なら、「sky」と記号化した方が便利です。「2401」は24年1月納品の仕事をあらわし、種別が「チラシ」で、内容が「2024初売り」、その県東部版、表裏、などの識別をするのが一般的かと思います。Cの「v0-0」はバージョンとリビジョン(改訂)を示すサフィックスです。

そしてこれらの使い方を統一するために、基準を書き出す必要があります。

・文字種は英数小文字とするか、大文字も使うか、漢字(2byte)を許すか

2byte文字は1byteとの重複文字が多く、検索でヒットしないことがある

英字は大小文字を区別するシステムもあるので、小文字に統一する方がよい

・空白、カンマ、コロン、記号類などは避けた方がよい

NASやクラウドのOSによっては使えない記号類がある

・区切り(デリミタ)は何を使う?「-」or「_」

アンダーバーは見落とすことがある

・英語かローマ字か 表裏は「front/back」or「omote/ura」

ローマ字にせざるを得ない場合は、揺れを考慮する

人によって違いがあるのでルールを決める「chirashi」or「chirasi」

・年月の情報はあった方がよい

毎年同じ名前が出現することはよくある

・なるべく短い表現を使う

theとか中点などは省略する

こういうルールを徹底すれば、Windowsではエクスプローラの右上の検索窓でファイル・フォルダの検索が活用できます。

看板などの屋号・商号・商標の表記で気をつけるべきこと

目立つキャッチに使われる文句やロゴが、有名なものと似ていることがありますが、その際にはそれがすでに何がしかの登録がされたものかどうか、確認しておくのがよいでしょう。商標登録してあっても商号としてどこかで使われていることはあり得ます。

また登録をしていないものなら、適切な処理をしておかないと、あとでトラブルになる可能性もあります。

通常は個人事業主が店舗名とか事務所名として開業時につけ、税務署に「開業届」を出して登録されるもので、確定申告書の提出の際にも屋号を登録できます。

法人登記ではないので法的拘束力がなく、同じような名前を他人に使われて、さらに名前のせいで何かトラブルが生じてしまったとしても、権利を主張できません。

屋号には、「株式会社」、「有限会社」、「NPO法人」といったキーワードを入れられません。また、すでに商標登録されている名称もつけることができません。すでに存在するかどうかは特許庁のサイトで検索できます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

屋号を持っていると、銀行口座の名義を「屋号+名義人」など屋号付き口座の開設が可能になります。

法務局へ登録するもので、法人登記を行っている会社の名前です。法的拘束力があり、同一の商号を同じ所在地にある会社が使うことはできません。「株式会社」「有限会社」などを商号の先頭か末尾に入れて使います。

個人事業主には「商号登記」という登記制度があり、法人化しなくても代表者名や所在地を広く公開することができ、個人事業主として起業して、のちに法人化をする場合は、そのまま使うことも可能です。

商号は、同一住所でない限り、同一の名前を自由に付けることができるため、商号が同じ会社は全国にたくさん存在します。

特許庁に先願主義で登録されるもので、自社の取り扱う商品やサービスを他者(他社)のものと区別するために使用するマーク(標識)のことです。

全国でただ1つしか存在しないものになり、他者がその「商標」を使用することを差止め、損害賠償を請求することができます。

特許庁のサイト https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ をみると、商標・商号がどのように使われているかがわかります。

また登録をしていないものなら、適切な処理をしておかないと、あとでトラブルになる可能性もあります。

屋号

通常は個人事業主が店舗名とか事務所名として開業時につけ、税務署に「開業届」を出して登録されるもので、確定申告書の提出の際にも屋号を登録できます。

法人登記ではないので法的拘束力がなく、同じような名前を他人に使われて、さらに名前のせいで何かトラブルが生じてしまったとしても、権利を主張できません。

屋号には、「株式会社」、「有限会社」、「NPO法人」といったキーワードを入れられません。また、すでに商標登録されている名称もつけることができません。すでに存在するかどうかは特許庁のサイトで検索できます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

屋号を持っていると、銀行口座の名義を「屋号+名義人」など屋号付き口座の開設が可能になります。

商号

法務局へ登録するもので、法人登記を行っている会社の名前です。法的拘束力があり、同一の商号を同じ所在地にある会社が使うことはできません。「株式会社」「有限会社」などを商号の先頭か末尾に入れて使います。

個人事業主には「商号登記」という登記制度があり、法人化しなくても代表者名や所在地を広く公開することができ、個人事業主として起業して、のちに法人化をする場合は、そのまま使うことも可能です。

商号は、同一住所でない限り、同一の名前を自由に付けることができるため、商号が同じ会社は全国にたくさん存在します。

商標

特許庁に先願主義で登録されるもので、自社の取り扱う商品やサービスを他者(他社)のものと区別するために使用するマーク(標識)のことです。

全国でただ1つしか存在しないものになり、他者がその「商標」を使用することを差止め、損害賠償を請求することができます。

特許庁のサイト https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ をみると、商標・商号がどのように使われているかがわかります。

いつ何をバックアップしたらよいのか?

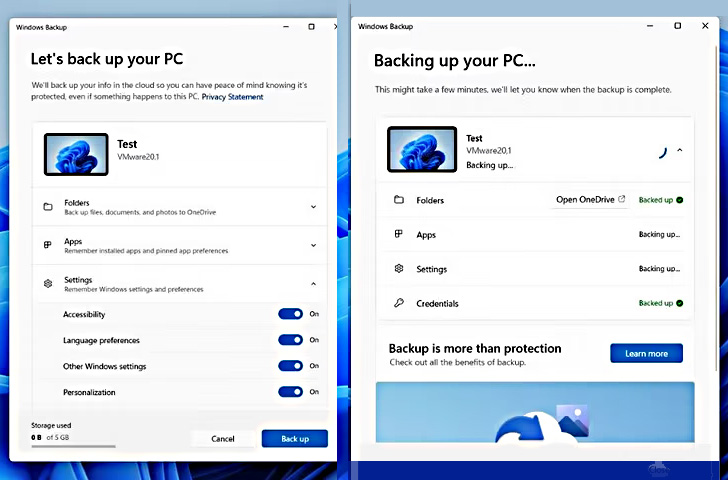

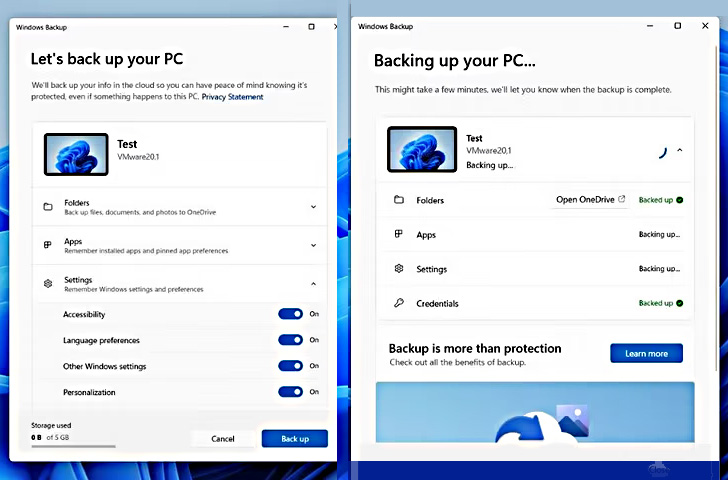

バックアップの作業自体はクラウドの発達のおかげで障壁はなくなりつつあります。Windows 11では最初から、「設定」アプリにバックアップ機能がついており、OneDriveに同期保存できるので、参考としてあげておきます。

1.Winキー → スタートメニュー → Windows Backupと入力し、Enterを押してアプリを起動する。

2.フォルダー、アプリ、設定、資格情報 が表示される。

3.「フォルダ」の隣の矢印をクリックし、バックアップしたい全フォルダのトグルをオンにする。

4.アプリに表示されている残りの項目で、バックアップしたい設定、資格情報、アプリのタイプを選ぶ。

5.「バックアップ」を押して処理を開始する。アップロードに時間がかかるが、待つ。

6.「閉じる」を押して、アプリを終了する。

OneDriveは使わない方も多いでしょうが、他のバックアップアプリでも似た手順になります。

バックアップの間隔は「毎日」「毎週」「毎月」とか、開始時間の設定ができます。

バックアップと似た機能に「同期」があり、注意が必要です。「同期」の場合は、間違って元ファイルを消してしまったら、同期先も消えてしまいますが、バックアップでは勝手に「消す」ことは防げます。

ちなみにドラッグ&ドロップの「移動」という機能も元ファイルを消してしまうので注意しましょう。GoogleDriveを使い始めた人がヤラかしてしまいがちで、Windowsとは振る舞いが異なるので、コピーしたつもりが元が消えていたという場合があります。

このようにバックアップのタイミングは、自動設定できますが、バックアップ時間もバカにならないので、フォルダ・ファイルの優先順位を考えて、必要以上にしないようにすべきです。そのためにはバックアップすべきフォルダ・ファイルが整理整頓された作業環境を作っておく必要があります。

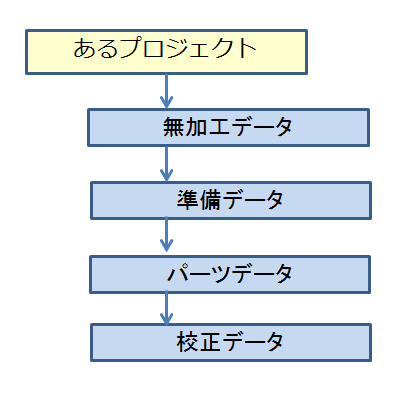

中間ファイルが増えて混乱しないように、制作段階をいくつかに分けて、節目ごとにフォルダをわけるとか、保存する媒体を分けるなどするとわかりやすくなります。

単一の制作物でも、繰り返しの場合でも、作業の流れに沿った同じ考え方でフォルダを用意します。作業の節目としては一般に次のようになります。

撮影したり、受け取ったり、描き起こし・クリエイトしたり、など仕事のスタートポイントとなるデータを無加工のまま保存し、加工したデータはここには置かない。

内容チェックして、不要部分を削除し、必要な修正を入れたり、トリミング・解像度など基本的なレタッチをしたもの。ここが制作のスタート段階であり、aの無加工データがそのまま使えるならここにコピーしてでも、制作にはこれ以前のデータは使わない。

部分的には完成していて、これらを組み合わせれば全体が完成するはずのデータ。作業分担している作業者にとっては、ここが納入先となる。

パーツを全体にまとめあげ、出来上がりの承認をもらうデータ。修正・変更の程度によっては、遡ってbやcを作り直して、dも作り直す。初校から何校目かが分かるように、ファイル名の後に連番や日付などサフィックスをつけていく。

複雑で大規模な制作になれば、この節目はもっと多くなります。個人でできる簡単な仕事ではbcをひとまとめにし、abdの3区別にしてもよいでしょう。

このようにするとバックアップは、a無加工データは1度すればおしまいです。bやcで試行錯誤して似たファイルがたくさん出来ても、OK以外のものは消してしまってbcを簡素にできます。いざというときにはaからやり直せばよいからです。

いずれにせよ、これでフォルダごとの自動バックアップすれば、混乱は減らせられます。

手順

1.Winキー → スタートメニュー → Windows Backupと入力し、Enterを押してアプリを起動する。

2.フォルダー、アプリ、設定、資格情報 が表示される。

3.「フォルダ」の隣の矢印をクリックし、バックアップしたい全フォルダのトグルをオンにする。

4.アプリに表示されている残りの項目で、バックアップしたい設定、資格情報、アプリのタイプを選ぶ。

5.「バックアップ」を押して処理を開始する。アップロードに時間がかかるが、待つ。

6.「閉じる」を押して、アプリを終了する。

OneDriveは使わない方も多いでしょうが、他のバックアップアプリでも似た手順になります。

バックアップの間隔は「毎日」「毎週」「毎月」とか、開始時間の設定ができます。

バックアップと似た機能に「同期」があり、注意が必要です。「同期」の場合は、間違って元ファイルを消してしまったら、同期先も消えてしまいますが、バックアップでは勝手に「消す」ことは防げます。

ちなみにドラッグ&ドロップの「移動」という機能も元ファイルを消してしまうので注意しましょう。GoogleDriveを使い始めた人がヤラかしてしまいがちで、Windowsとは振る舞いが異なるので、コピーしたつもりが元が消えていたという場合があります。

バックアップの節目

このようにバックアップのタイミングは、自動設定できますが、バックアップ時間もバカにならないので、フォルダ・ファイルの優先順位を考えて、必要以上にしないようにすべきです。そのためにはバックアップすべきフォルダ・ファイルが整理整頓された作業環境を作っておく必要があります。

中間ファイルが増えて混乱しないように、制作段階をいくつかに分けて、節目ごとにフォルダをわけるとか、保存する媒体を分けるなどするとわかりやすくなります。

単一の制作物でも、繰り返しの場合でも、作業の流れに沿った同じ考え方でフォルダを用意します。作業の節目としては一般に次のようになります。

a. 無加工データ

撮影したり、受け取ったり、描き起こし・クリエイトしたり、など仕事のスタートポイントとなるデータを無加工のまま保存し、加工したデータはここには置かない。

b. 準備データ

内容チェックして、不要部分を削除し、必要な修正を入れたり、トリミング・解像度など基本的なレタッチをしたもの。ここが制作のスタート段階であり、aの無加工データがそのまま使えるならここにコピーしてでも、制作にはこれ以前のデータは使わない。

c. パーツデータ

部分的には完成していて、これらを組み合わせれば全体が完成するはずのデータ。作業分担している作業者にとっては、ここが納入先となる。

d. 校正データ

パーツを全体にまとめあげ、出来上がりの承認をもらうデータ。修正・変更の程度によっては、遡ってbやcを作り直して、dも作り直す。初校から何校目かが分かるように、ファイル名の後に連番や日付などサフィックスをつけていく。

複雑で大規模な制作になれば、この節目はもっと多くなります。個人でできる簡単な仕事ではbcをひとまとめにし、abdの3区別にしてもよいでしょう。

このようにするとバックアップは、a無加工データは1度すればおしまいです。bやcで試行錯誤して似たファイルがたくさん出来ても、OK以外のものは消してしまってbcを簡素にできます。いざというときにはaからやり直せばよいからです。

いずれにせよ、これでフォルダごとの自動バックアップすれば、混乱は減らせられます。

データのバックアップで注意すべきこと

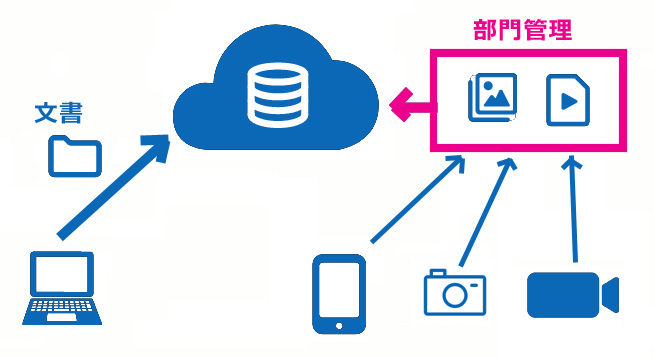

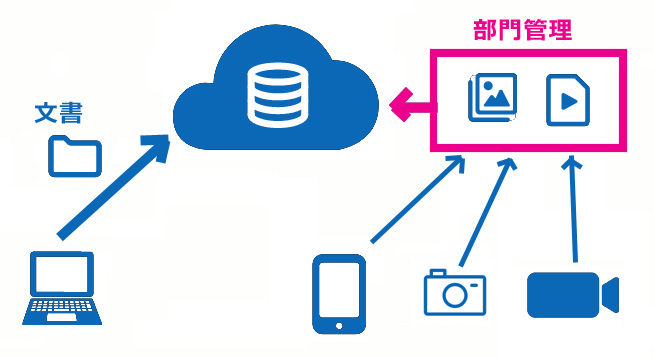

印刷物やインターネットでの表現に使うデータのうちで、文書になっているものはパソコン作業になるので各組織に取扱い規定があったり、保存場所が決められていたりしますが、スマホ、デジカメ、デジタルビデオなどSDカードのような媒体保存されているデータは、なんとなくそのままにされているケースが見受けられます。昔と違って記憶媒体の容量が増えたために、いっぱいになるのに1年かかるなど、ほったらかしにできるようになったことも一因でしょう。

これら個人が扱うデバイスであっても、情報漏えいや情報資産管理の観点から、文書同様に組織的な管理をすべきです。静止画・動画ともに撮影時のメタデータが書き込まれていますので、とりあえずは部署のどこかにデータを集中させて、一定期間ごとにSDカードも集めて保存する決まりをするのがよいでしょう。

もしバックアップの組織的な規定がないと、デジタルでの制作作業上のミスでデータが失われてしまった場合に取り返しがつかないことになります。過去の静止画や動画がどこにあるのかを探すことは難しいからです。データ保存が適切にされていれば、もし人為的ミスがあっても、リカバー作業は比較的軽微にすみますし、再利用の必要性が生じた時に元データに辿りやすくなります。

パソコン上の作業で人為ミスは避けられないので、こまめにバックアップをとりながら作業をするのはよいことですが、類似したファイルが沢山できてしまい、それがローカルPCやサーバーやメールなどでいろいろなところに分散してしまうと、直前のファイルがどれであるのかもわからなくなります。とりわけ一つの仕事に複数の人が関わっていると、より複雑になり、修正したはずの箇所が修正されていない、といった事故につながります。

また今後の修正・変更に対応するためには、校了の最終的に出力/配信した時の完成データだけ保存すればよいわけではなく、制作途上の中間ファイルも必要な場合がありますので、これらを順序立てて保存しておく必要があります。

一般に紙でもデジタルメディアでも、その情報が有効な期間中は、変更・更新を繰り返しながら使い続けるものなので、情報の賞味期限を考慮することも管理上は重要です。例えば、時代とともに画面が大きくなるとか、4K高解像化するとかに備えて、校了済データの使いまわしだけでなく、なるべくナマ画像データからの再制作も考慮しておかねばなりません。

ただし、いろんなケースを考えていくと、完成データの何十倍の中間データや生データを保存することになりますので、生データはデータの権利者側で、中間データは制作の外注先で、などの分担をしてバックアップをするのが現実的でしょう。

通常は数年間内に起こり得る範囲で管理しておけばよいでしょう。データ漏えいの管理も含めて、これからはバックアップに関して関連作業者間の契約の取り交わしが必要になってきます。

これら個人が扱うデバイスであっても、情報漏えいや情報資産管理の観点から、文書同様に組織的な管理をすべきです。静止画・動画ともに撮影時のメタデータが書き込まれていますので、とりあえずは部署のどこかにデータを集中させて、一定期間ごとにSDカードも集めて保存する決まりをするのがよいでしょう。

もしバックアップの組織的な規定がないと、デジタルでの制作作業上のミスでデータが失われてしまった場合に取り返しがつかないことになります。過去の静止画や動画がどこにあるのかを探すことは難しいからです。データ保存が適切にされていれば、もし人為的ミスがあっても、リカバー作業は比較的軽微にすみますし、再利用の必要性が生じた時に元データに辿りやすくなります。

パソコン上の作業で人為ミスは避けられないので、こまめにバックアップをとりながら作業をするのはよいことですが、類似したファイルが沢山できてしまい、それがローカルPCやサーバーやメールなどでいろいろなところに分散してしまうと、直前のファイルがどれであるのかもわからなくなります。とりわけ一つの仕事に複数の人が関わっていると、より複雑になり、修正したはずの箇所が修正されていない、といった事故につながります。

また今後の修正・変更に対応するためには、校了の最終的に出力/配信した時の完成データだけ保存すればよいわけではなく、制作途上の中間ファイルも必要な場合がありますので、これらを順序立てて保存しておく必要があります。

一般に紙でもデジタルメディアでも、その情報が有効な期間中は、変更・更新を繰り返しながら使い続けるものなので、情報の賞味期限を考慮することも管理上は重要です。例えば、時代とともに画面が大きくなるとか、4K高解像化するとかに備えて、校了済データの使いまわしだけでなく、なるべくナマ画像データからの再制作も考慮しておかねばなりません。

ただし、いろんなケースを考えていくと、完成データの何十倍の中間データや生データを保存することになりますので、生データはデータの権利者側で、中間データは制作の外注先で、などの分担をしてバックアップをするのが現実的でしょう。

通常は数年間内に起こり得る範囲で管理しておけばよいでしょう。データ漏えいの管理も含めて、これからはバックアップに関して関連作業者間の契約の取り交わしが必要になってきます。

原稿や校正のファイル転送の安全な方法は?

メールにファイルを添付して相手に送る方法が一番安直ですが、メールの利用には潜在的にセキュリティ上の問題がいくつかあります。

1.メールは悪意のある者が侵入しやすい

2.ファイルのウイルスチェックが弱い

そのためにメール上でいくらセキュリティの工夫を凝らしても、操作が面倒になるだけで、セキュリティ上のリスクを減らすことにはなりません。

例えば、送信するファイルを「パスワード付きzip」にしてメール添付し、別のメールで「パスワード」を送信する「PPAP」という方法がありましたが、メールに侵入されてしまうとパスワードも知られてしまいます。

またメールは、相手からのメールにCCアドレスが付いていて関係ない相手にもファイルを送ってしまうとか、宛名を間違えてしまうリスクもあります。

PPAPの場合は、パスワード付zipでは受信者のパソコンでのウイルスチェックができない可能性があります。一方でハッカーにとってはzipパスワードを解くことはそれほど難しくありません。zipはオフラインで扱えるので何度でも試行錯誤できるからです。

しかも取扱い上はzip化とか2回のメールなどの余計な手間がかかってしまいます。メールには添付ファイルの容量制限があり、これはそれぞれのメールシステム・サービスによって異なり、相手が受け取れない可能性もあります。例えばgmail 添付ファイル容量は最大25MBしかありません。それ以上の場合に自動的にGoogle ドライブのリンクがメール内に追加されますが、相手がGoogleアカウントをもっていないと不都合です。

日本政府も2020年からPPAP廃止に動き、ファイル授受は容量制限が少なく高速なクラウドの活用をすすめています。クラウドというのはサーバーと同義で、もともとセキュリティ上の仕掛けが何重にもあり、ハッキングされにくい環境といえます。

クラウド型のファイル転送サービスでは、ファイルストレージのURLや暗号を双方で共有し、法人向けではダウンロードの回数制限、期間制限、アクセス制限など権限・承認・誤送信防止・暗号化・ログ管理などいろいろな工夫がされてセキュリティを保つようにしています。

また個人でも利用できる簡易版の無料のファイル転送サービスもあり、送信(転送)できるファイルサイズに上限があります。

例:Dropbox:2GB、Googleドライブ:15GB、GigaFile便:1ファイル75GB

しかし簡易転送サービスにはデータの暗号化やウイルスチェックが甘い場合もありますので、あらかじめ会社のポリシーとして、安全に使えるサービス利用をルール化しておくのがよいでしょう。

1.メールは悪意のある者が侵入しやすい

2.ファイルのウイルスチェックが弱い

そのためにメール上でいくらセキュリティの工夫を凝らしても、操作が面倒になるだけで、セキュリティ上のリスクを減らすことにはなりません。

例えば、送信するファイルを「パスワード付きzip」にしてメール添付し、別のメールで「パスワード」を送信する「PPAP」という方法がありましたが、メールに侵入されてしまうとパスワードも知られてしまいます。

またメールは、相手からのメールにCCアドレスが付いていて関係ない相手にもファイルを送ってしまうとか、宛名を間違えてしまうリスクもあります。

PPAPの場合は、パスワード付zipでは受信者のパソコンでのウイルスチェックができない可能性があります。一方でハッカーにとってはzipパスワードを解くことはそれほど難しくありません。zipはオフラインで扱えるので何度でも試行錯誤できるからです。

しかも取扱い上はzip化とか2回のメールなどの余計な手間がかかってしまいます。メールには添付ファイルの容量制限があり、これはそれぞれのメールシステム・サービスによって異なり、相手が受け取れない可能性もあります。例えばgmail 添付ファイル容量は最大25MBしかありません。それ以上の場合に自動的にGoogle ドライブのリンクがメール内に追加されますが、相手がGoogleアカウントをもっていないと不都合です。

日本政府も2020年からPPAP廃止に動き、ファイル授受は容量制限が少なく高速なクラウドの活用をすすめています。クラウドというのはサーバーと同義で、もともとセキュリティ上の仕掛けが何重にもあり、ハッキングされにくい環境といえます。

クラウド型のファイル転送サービスでは、ファイルストレージのURLや暗号を双方で共有し、法人向けではダウンロードの回数制限、期間制限、アクセス制限など権限・承認・誤送信防止・暗号化・ログ管理などいろいろな工夫がされてセキュリティを保つようにしています。

また個人でも利用できる簡易版の無料のファイル転送サービスもあり、送信(転送)できるファイルサイズに上限があります。

例:Dropbox:2GB、Googleドライブ:15GB、GigaFile便:1ファイル75GB

しかし簡易転送サービスにはデータの暗号化やウイルスチェックが甘い場合もありますので、あらかじめ会社のポリシーとして、安全に使えるサービス利用をルール化しておくのがよいでしょう。

ネット利用において不正アクセスに気を付けるべきこと

日本ではコンピュータ・ウイルスと総称されますが、ITの専門雑誌では悪意を持ったソフトウェアはマルウェアと総称します。つまりマルウェアの中に、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェア、ランサムウェアなどがあります。一般のウイルス対策ソフトで対応できるのはウイルス、ワーム、トロイの木馬、などで、ランサムウェアはシステム担当が組織的な対応をすべきものです。

ウイルス(Virus)

通常使用されている他のプログラムファイルに自分自身を勝手にコピーする事により感染を広げるもので、発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等が設定されていて、それまで潜伏して、コンピュータ内のデータ破壊や異常動作をさせるもので、発見が遅れれば他のコンピュータにウイルスを拡散してしまいます。

ワーム(Worm)

ワームがウイルスと違うのは、単独のプログラムとして活動することで、高い感染力と感染速度が特徴です。瞬く間に拡散していくと、ネットワーク内が高負荷で動作できなくなるなどで、被害に気付きやすく、被害を受ける期間も短いものです。ワームもメールデータを使って一斉送信したり、パスワードを盗んで勝手にログインしたり、SNSに勝手に投稿を行うなどの被害を与えます。他のコンピュータへの侵入など2次被害、3次被害に繋がります。

トロイの木馬(Trojan horse)

自己増殖はしませんが、フリーの便利なアプリやスクリーンセーバー、画像や文書ファイル、USB機器など、害のないように見えて、何かの情報を盗み取るとか、別のマルウェア侵入させたり、攻撃の踏み台になるものです。トロイの木馬はネット接続のために裏口を作り、外部からコンピュータに不正にアクセスし、情報の盗聴や他のデバイスへの不正を試みます。有益なアプリと思って使うと、ネットバンキングにアクセスしたIDやパスワード、口座情報を盗みとられるということがあります。

スパイウェア(Spyware)

ユーザが正常なソフトウェアだと思って自らインストールとか、何かをインストールした際に一緒に入ってしまって、個人情報やID・パスワード等の情報収集をして外部へ送信するのが目的で使われます。本来のプログラムは正常に動作しているので見つけるのが困難な場合があります。スパイウェアの名のとおり、CIAなどの諜報機関も情報収集に使うものです。

ランサムウェア(Ransomware)

ランサムとは身代金を意味し、コンピュータ内のファイルを勝手に暗号化したり消去して、そのファイルを元に戻すには金を払えと要求するものです。あるいは機密情報を闇市場に流すような被害が出ています。

ランサムウェアは、企業などのネットワーク機器の脆弱性に付け込んで侵入し、その中にあるコンピュータを攻撃するもので、広く社会にばら撒かれて流行するものではなく、特定の組織が狙われる場合が多いです。つまり一般のウイルス対策の情報やワクチンソフトとは異なる、ネットの脆弱性からバックアップまでの総合的な対策が必要になるものです。

金銭を要求するランサムウェアは刑事犯罪ですので、警視庁への届け出をすることになります。警視庁はサイバー犯罪として取り扱っています。警視庁サイバー犯罪対策プロジェクト

他の見ておくべきサイト

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)

東京都産業労働局(セキュリティの部屋)

総務省(国民のためのサイバーセキュリティサイト)

経済産業省(中小企業のサイバーセキュリティ対策)

IPA(情報処理推進機構)

ウイルス(Virus)

通常使用されている他のプログラムファイルに自分自身を勝手にコピーする事により感染を広げるもので、発病するための特定時刻、一定時間、処理回数等が設定されていて、それまで潜伏して、コンピュータ内のデータ破壊や異常動作をさせるもので、発見が遅れれば他のコンピュータにウイルスを拡散してしまいます。

ワーム(Worm)

ワームがウイルスと違うのは、単独のプログラムとして活動することで、高い感染力と感染速度が特徴です。瞬く間に拡散していくと、ネットワーク内が高負荷で動作できなくなるなどで、被害に気付きやすく、被害を受ける期間も短いものです。ワームもメールデータを使って一斉送信したり、パスワードを盗んで勝手にログインしたり、SNSに勝手に投稿を行うなどの被害を与えます。他のコンピュータへの侵入など2次被害、3次被害に繋がります。

トロイの木馬(Trojan horse)

自己増殖はしませんが、フリーの便利なアプリやスクリーンセーバー、画像や文書ファイル、USB機器など、害のないように見えて、何かの情報を盗み取るとか、別のマルウェア侵入させたり、攻撃の踏み台になるものです。トロイの木馬はネット接続のために裏口を作り、外部からコンピュータに不正にアクセスし、情報の盗聴や他のデバイスへの不正を試みます。有益なアプリと思って使うと、ネットバンキングにアクセスしたIDやパスワード、口座情報を盗みとられるということがあります。

スパイウェア(Spyware)

ユーザが正常なソフトウェアだと思って自らインストールとか、何かをインストールした際に一緒に入ってしまって、個人情報やID・パスワード等の情報収集をして外部へ送信するのが目的で使われます。本来のプログラムは正常に動作しているので見つけるのが困難な場合があります。スパイウェアの名のとおり、CIAなどの諜報機関も情報収集に使うものです。

ランサムウェア(Ransomware)

ランサムとは身代金を意味し、コンピュータ内のファイルを勝手に暗号化したり消去して、そのファイルを元に戻すには金を払えと要求するものです。あるいは機密情報を闇市場に流すような被害が出ています。

ランサムウェアは、企業などのネットワーク機器の脆弱性に付け込んで侵入し、その中にあるコンピュータを攻撃するもので、広く社会にばら撒かれて流行するものではなく、特定の組織が狙われる場合が多いです。つまり一般のウイルス対策の情報やワクチンソフトとは異なる、ネットの脆弱性からバックアップまでの総合的な対策が必要になるものです。

金銭を要求するランサムウェアは刑事犯罪ですので、警視庁への届け出をすることになります。警視庁はサイバー犯罪として取り扱っています。警視庁サイバー犯罪対策プロジェクト

他の見ておくべきサイト

内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)

東京都産業労働局(セキュリティの部屋)

総務省(国民のためのサイバーセキュリティサイト)

経済産業省(中小企業のサイバーセキュリティ対策)

IPA(情報処理推進機構)

印刷会社へのPDF入稿を確実にするには?

完成した紙面を社外の印刷にまわす際に、文字化けや画像のリンク切れなどの事故が起こらないように、PDFで入稿することが増えています。PDFでは表現されるものの位置や大きさなどが保障されるはずですが、送受双方でのPDFの取り扱い方が確認されている必要があります。これは双方にアプリやPDFに関する相当の知識が必要とされる専門度合いの高い仕事です。

PDF/X-1a:日本の印刷業界で主流で、以前のEPSファイルでの入稿を引き継いだCMYKモデル。

PDF/X-3:RGBカラーに対応する以外はPDF/X-1aと同じで、事前にCMYK分解が不要。

PDF/X-4:さらに出力装置に依存しない特徴をもち、透明効果も有効。

PDF(Portable Document Format)はアドビシステムズ社(アドビ)が開発し、1993年にバージョン1.0がリリースされました。後に国際標準規格(ISO32000)となり、OSや環境に関わらず汎用性の高い紙面データのやりとりのためのファイル形式として、事務用も含めて多くのアプリに採用されて、いろいろな種類があります。

その中で印刷物製作目的ではPDF/Xがありますが、その中にも以下のような違いがあります。

PDF/X-1a:日本の印刷業界で主流で、以前のEPSファイルでの入稿を引き継いだCMYKモデル。

PDF/X-3:RGBカラーに対応する以外はPDF/X-1aと同じで、事前にCMYK分解が不要。

PDF/X-4:さらに出力装置に依存しない特徴をもち、透明効果も有効。

これらは出力処理側(RIP)の機能向上にも関係していて、新しいRIPで処理できることが増えるに従って、データを作る側で事前に処理しておくべきことが減るという関係にあります。

つまり以前は出力側の能力や癖(どんなバグが起こるか、など)を想定してデータの作りこみをしなければならないことがいろいろありましたが、出力装置は設置した会社によってさまざまなものがあり、どの装置でどのような結果が出るかを見極めるのが大変でした。つまり過去に出力経験のあるところにしか依頼できない傾向がありました。

しかし現在では印刷は多様化し、従来のオフセット印刷だけでなくデジタル印刷(POD)の利用も増えています。そのために事前にデータの作りこみをしないでも再現性の良いPDFと、その処理エンジンが作られるようになってきました。これらを使えば個別の専門知識に頼らなくてもPDF入稿を確実にできるようになりつつあります。

アドビ製品のように制作アプリがクラウド型になることによって、送受双方でのアプリのバージョンの違いによる表現のズレのようなトラブルが防げるようになり、今までの多くのPDFトラブルが回避できると考えられます。2022年に発表されたAdobe PDF Print Engine 6 はアドビのアプリ側の機能拡張に対応した出力エンジンで、どこにデータをもっていっても今までのようなデータ送受の際の負担がなくなります。こういった環境が普及するまでは、プリフライトチェックでデータの完成度を高めながら作業する必要があるでしょう。

広告動画をYouTubeやSNSに投稿する場合の注意とは

動画撮影時の映り込みに注意すべきこと全般については、 https://gc-tobira.jp/wp/useful/動画撮影時の映り込みに注意すべきこと/ にあります。個人の趣味程度の動画ならそれほどは見られないということと、問題になりそうな時にいつでも取り下げることはできますが、広告としてSNSに投稿など一定期間公開する際には、営利目的であるとか、広く見られているメディアと認識されてクレームが発生し、差し止め請求とか損害賠償がおこらないように注意深く取り組む必要があります。

通行人などの肖像権は、遠景や一瞬写った程度であれば肖像権侵害とはならないのですが、動画を止めて静止画として見られることもあることを考えると、背景の人々にはぼかしを入れるとか、近くの人はモザイクを入れるなどの処理をしておいた方がいいでしょう。

もっともそれ以前に絵コンテを考える際に、背景の人々は後ろ姿になるようなアングルとか、商品やパネルを画面に出して出演者以外の近くの人の映りそうなエリアをふさぐなど、余計な人が画面に入らないレイアウトや企画をするべきです。これは撮影後でも映像の編集の段階で、通行人の顔のあたりにテロップを入れるとか、商品・ロゴを配置するなどの加工できます。広告動画制作後にチェックして校正していくようなやり方です。

ロケ撮影で町の人を撮る場合は、撮影についての承諾をとることになりますが、撮影の承諾と公開の承諾とは別のものですので、公開後に肖像権侵害を問われないようにきちんと説明しておかなければなりません。

肖像権はプライバシーとかかわっており、「発表会」など人前で公然と何かを披露している場合は「撮影されることが予測できる」わけで、撮影の不法性は低いです。またテーマパークや昼間の繁華街など公共の場ではプライバシー性は低いでしょう。

しかし「その人がその時そこにいた」という情報によって本人が何らかの不都合が予測される場合はプライバシー侵害が認められる場合もありますので、デリケートな雰囲気の場所は特に気を付ける必要があります。

ドライブレコーダーでの録画なども撮影⾏為⾃体が違法とされることは考えにくいですが、自動車のナンバーが写っている動画を使うと、プライバシー権の侵害が問題となりますので、モザイク処理が必要となります。

参考:ダンス動画のバックに音楽が流れているものは公開できるか?

動画撮影時の映り込みに注意すべきこと

参考:文化庁 平成24年 著作権法の一部を改正 付随対象著作物について

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html

通行人などの肖像権は、遠景や一瞬写った程度であれば肖像権侵害とはならないのですが、動画を止めて静止画として見られることもあることを考えると、背景の人々にはぼかしを入れるとか、近くの人はモザイクを入れるなどの処理をしておいた方がいいでしょう。

もっともそれ以前に絵コンテを考える際に、背景の人々は後ろ姿になるようなアングルとか、商品やパネルを画面に出して出演者以外の近くの人の映りそうなエリアをふさぐなど、余計な人が画面に入らないレイアウトや企画をするべきです。これは撮影後でも映像の編集の段階で、通行人の顔のあたりにテロップを入れるとか、商品・ロゴを配置するなどの加工できます。広告動画制作後にチェックして校正していくようなやり方です。

ロケ撮影で町の人を撮る場合は、撮影についての承諾をとることになりますが、撮影の承諾と公開の承諾とは別のものですので、公開後に肖像権侵害を問われないようにきちんと説明しておかなければなりません。

肖像権はプライバシーとかかわっており、「発表会」など人前で公然と何かを披露している場合は「撮影されることが予測できる」わけで、撮影の不法性は低いです。またテーマパークや昼間の繁華街など公共の場ではプライバシー性は低いでしょう。

しかし「その人がその時そこにいた」という情報によって本人が何らかの不都合が予測される場合はプライバシー侵害が認められる場合もありますので、デリケートな雰囲気の場所は特に気を付ける必要があります。

ドライブレコーダーでの録画なども撮影⾏為⾃体が違法とされることは考えにくいですが、自動車のナンバーが写っている動画を使うと、プライバシー権の侵害が問題となりますので、モザイク処理が必要となります。

参考:ダンス動画のバックに音楽が流れているものは公開できるか?

動画撮影時の映り込みに注意すべきこと

参考:文化庁 平成24年 著作権法の一部を改正 付随対象著作物について

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html

ダンス動画のバックに音楽が流れているものは公開できるか?

通常の動画のBGMには、著作権フリーで無料で使える音源などを使いますが、ダンスのように音楽と映像が関係づけられている場合には、著作権フリー音源などに置き換えるのが不自然であり、困難になります。動画撮影の際の映り込みに関しては「動画撮影時の映り込みに注意すべきこと」を参考にしてください。ダンスの場合は映り込みではなく、基本的には演者の許諾を得て撮影・公開をするものでしょうから、音楽については別に著作権者がいるはずなので、原則的には別途許諾を得なければなりません。

しかしYouTubeなどに投稿する場合は、YouTube自身がJASRACと包括的な利用許諾契約を締結していますので、個別の許諾を得ることなくJASRAC管理楽曲を含む動画をYouTubeにアップロード・公開することができる場合があります。他の動画投稿サービスについても同様のJASRACとの包括的な利用許諾契約があるかどうか調べてください。

これには制約があって、

・動画で使用する音源が、自ら演奏または製作したものであること。

・広告や宣伝を目的とする動画ではないこと。

・JASRACが管理する「国内作品」であること。

などの条件があります。

ですので外国曲を動画配信に利用する場合は別の手続きが必要となります。ライブ配信のみの場合は不要ですが、保存して見られるようにする場合は、音楽出版社が指定した金額(指し値)を請求される場合があります。

市販CDやダウンロードした音源などを利用するにはレコード会社・実演家などの許諾が必要です(著作隣接権)。つまり外国曲の方が利用が厳しいことになります。このことはFaceBookやTwitterなどの他の動画配信できるサービスも同様です。

ただし映り込みの場合は、音源についてもYouTube投稿は可能のようで、経験的にいうと数秒間であればアップロードに何の警告も出ませんが、30秒以上あると「著作権の申し立て 著作権で保護されているコンテンツが見つかりました。」というメッセージが出る場合があります。それでも「著作権者は YouTube でのコンテンツの使用を許可しています。」というメッセージが出れば事実上そのまま放置して公開しても問題ないようです。

こういう状況は変更される場合があるので、その時々にチェックをしてみる必要があります。海外では著作権はとっくの昔に切れているはずの伝統的な音楽でも権利主張される方がいますが、係争を経て変化する場合が多く、「著作権の申し立て」がいつの間にか消えてしまうこともあります。なるべくなら「著作権の申し立て」がない範囲で動画制作するのが無難です。

参考:JASRAC https://www.jasrac.or.jp/news/20/interactive.html

しかしYouTubeなどに投稿する場合は、YouTube自身がJASRACと包括的な利用許諾契約を締結していますので、個別の許諾を得ることなくJASRAC管理楽曲を含む動画をYouTubeにアップロード・公開することができる場合があります。他の動画投稿サービスについても同様のJASRACとの包括的な利用許諾契約があるかどうか調べてください。

これには制約があって、

・動画で使用する音源が、自ら演奏または製作したものであること。

・広告や宣伝を目的とする動画ではないこと。

・JASRACが管理する「国内作品」であること。

などの条件があります。

ですので外国曲を動画配信に利用する場合は別の手続きが必要となります。ライブ配信のみの場合は不要ですが、保存して見られるようにする場合は、音楽出版社が指定した金額(指し値)を請求される場合があります。

市販CDやダウンロードした音源などを利用するにはレコード会社・実演家などの許諾が必要です(著作隣接権)。つまり外国曲の方が利用が厳しいことになります。このことはFaceBookやTwitterなどの他の動画配信できるサービスも同様です。

ただし映り込みの場合は、音源についてもYouTube投稿は可能のようで、経験的にいうと数秒間であればアップロードに何の警告も出ませんが、30秒以上あると「著作権の申し立て 著作権で保護されているコンテンツが見つかりました。」というメッセージが出る場合があります。それでも「著作権者は YouTube でのコンテンツの使用を許可しています。」というメッセージが出れば事実上そのまま放置して公開しても問題ないようです。

こういう状況は変更される場合があるので、その時々にチェックをしてみる必要があります。海外では著作権はとっくの昔に切れているはずの伝統的な音楽でも権利主張される方がいますが、係争を経て変化する場合が多く、「著作権の申し立て」がいつの間にか消えてしまうこともあります。なるべくなら「著作権の申し立て」がない範囲で動画制作するのが無難です。

参考:JASRAC https://www.jasrac.or.jp/news/20/interactive.html

動画をいろいろなSNSで使いまわしたい

SNSの動画マーケティングは急速に増えていますが、複数のメディアがありますので、対応はややこしくなり、正直使いまわしは難しいです。一方で今日一般的なデジタルビデオやスマホで撮る動画は、アスペクト比が16:9と共通で、解像度は5段階に標準化されていて、撮影時に選択します。

・4K(2160p) 解像度:3840×2160。NetflixやYouTubeなどが対応。

・2K(1440p) 解像度:2560×1440。タブレット端末、オンラインシネマなどが対応。

・フルHD (1080p) 解像度:1920×1080。主流でBlu-rayもこの規格。

・HD(720p) 解像度:1280×720。ハイビジョン画質で、YouTubeの主流の画質。

・SD(480p) 解像度:854×480。標準画質でDVDなどに残っている。

これらの撮影画像はカメラ側で可能な最高品質で記録されていて、動画編集後に表示・放映・配信の目的ごとに品質を設定してデータの書き出しなければなりません。つまりSNSごとに扱えるサイズやクオリティは異なっているので、SNSの投稿規約をみて以下のような項目をチェックする必要があります。

・アスペクト比:動画広告では表示スペースが16:9の比率でないものがある。

・画像サイズ:1920×1080が無難だが、広告では別途決まりがある場合もある。

・エンコード:入れ物の規格でMP4の「H.264」など。また1 秒あたりのフレーム数をあらわすフレームレート(24、25、30、48、50、60 fpsなど)、インターレースの有無、など。

・ビットレート:1秒あたりの情報伝達量。これが低いと動きの激しいものは劣化する。

SNSの投稿規約と関係なく撮影時のフォーマットでアップロードすると、容量が大きすぎてアップロードがエラーになるとか、アップロードができても動画配信サービスをする側が自動で各社の標準フォーマットに変換する場合があります。勝手にフォーマットを変えられると、配信される動画の質が低く見えます。なので最初から規約どおりのフォーマットで品質チェックした方がよいでしょう。

動画の質は配信される時の通信状況によっても変化します。見た目だけで判断するのではなく、再生時に画面のどこかに数値で表示されるところがあるので、そこで通信環境が大丈夫かどうか確認する必要があります。

主なSNSの設定

動画の投稿・配信ができる主なSNSは、Youtube、Facebook、Instagram、Twitter、LINE、TikTokなどですが、同じSNSでも動画が投稿なのか広告なのか、広告の種類はどれか、によって規約が異なります。広告はスペースごとにアスペクト比が異なっていることが多いので、どうしても作り分けや作り直しが必要になります。

つまり載せようとするSNSの規約をそれぞれ見るしかないのですが、大きな特徴のあるメディアだけ見てみます。

・TikTok

若者がショート動画としてよく見るTikTokだけが、基本スマホで撮影しスマホで見るものなので、あまり考慮する点はありません。主に投稿されているのは15秒の動画です。制約はiPhoneで最大287MBまで、Androidで最大72MBまでです。

・LINE

スマホ動画が基本で、トーク上の動画の長さは5分まで200MBまでです。広告は10分までで、クリックした先の表示は、正方形(1080)、16:9で縦と横があります。

・Instagram

アスペクト比が、正方形、横(1.91:1)、縦(4:5)の3種あり、長辺で600画素以上必要です。

24時間で投稿が消えてしまうストーリーズは縦横比が9:16縦長の画像(1080x1920)が基本です。いずれも最長120秒となっています。

・twitter

アスペクト比が、正方形か16:9で縦横どちらも可です。最大容量が512MBで最長140秒です。

・YouTubeとFacebookはいろいろなフォーマットに対応し、時間の制約も実質上心配いりません。

これらもまたすぐに変わってしまうかもしれませんので、取り扱おうとする各SNSについて、「規約 フォーマット」などで検索して事前に確認しておきましょう。

こうしてみると新しいメディアほど制約も特徴もはっきりしてるといえるでしょう。しかし新しいメディアほど若者受けをしています。動画の長さの点では短い方に合わせて編集しておけば、使いまわしはやり易くなるでしょう。

・4K(2160p) 解像度:3840×2160。NetflixやYouTubeなどが対応。

・2K(1440p) 解像度:2560×1440。タブレット端末、オンラインシネマなどが対応。

・フルHD (1080p) 解像度:1920×1080。主流でBlu-rayもこの規格。

・HD(720p) 解像度:1280×720。ハイビジョン画質で、YouTubeの主流の画質。

・SD(480p) 解像度:854×480。標準画質でDVDなどに残っている。

これらの撮影画像はカメラ側で可能な最高品質で記録されていて、動画編集後に表示・放映・配信の目的ごとに品質を設定してデータの書き出しなければなりません。つまりSNSごとに扱えるサイズやクオリティは異なっているので、SNSの投稿規約をみて以下のような項目をチェックする必要があります。

・アスペクト比:動画広告では表示スペースが16:9の比率でないものがある。

・画像サイズ:1920×1080が無難だが、広告では別途決まりがある場合もある。

・エンコード:入れ物の規格でMP4の「H.264」など。また1 秒あたりのフレーム数をあらわすフレームレート(24、25、30、48、50、60 fpsなど)、インターレースの有無、など。

・ビットレート:1秒あたりの情報伝達量。これが低いと動きの激しいものは劣化する。

SNSの投稿規約と関係なく撮影時のフォーマットでアップロードすると、容量が大きすぎてアップロードがエラーになるとか、アップロードができても動画配信サービスをする側が自動で各社の標準フォーマットに変換する場合があります。勝手にフォーマットを変えられると、配信される動画の質が低く見えます。なので最初から規約どおりのフォーマットで品質チェックした方がよいでしょう。

動画の質は配信される時の通信状況によっても変化します。見た目だけで判断するのではなく、再生時に画面のどこかに数値で表示されるところがあるので、そこで通信環境が大丈夫かどうか確認する必要があります。

主なSNSの設定

動画の投稿・配信ができる主なSNSは、Youtube、Facebook、Instagram、Twitter、LINE、TikTokなどですが、同じSNSでも動画が投稿なのか広告なのか、広告の種類はどれか、によって規約が異なります。広告はスペースごとにアスペクト比が異なっていることが多いので、どうしても作り分けや作り直しが必要になります。

つまり載せようとするSNSの規約をそれぞれ見るしかないのですが、大きな特徴のあるメディアだけ見てみます。

・TikTok

若者がショート動画としてよく見るTikTokだけが、基本スマホで撮影しスマホで見るものなので、あまり考慮する点はありません。主に投稿されているのは15秒の動画です。制約はiPhoneで最大287MBまで、Androidで最大72MBまでです。

・LINE

スマホ動画が基本で、トーク上の動画の長さは5分まで200MBまでです。広告は10分までで、クリックした先の表示は、正方形(1080)、16:9で縦と横があります。

アスペクト比が、正方形、横(1.91:1)、縦(4:5)の3種あり、長辺で600画素以上必要です。

24時間で投稿が消えてしまうストーリーズは縦横比が9:16縦長の画像(1080x1920)が基本です。いずれも最長120秒となっています。

アスペクト比が、正方形か16:9で縦横どちらも可です。最大容量が512MBで最長140秒です。

・YouTubeとFacebookはいろいろなフォーマットに対応し、時間の制約も実質上心配いりません。

これらもまたすぐに変わってしまうかもしれませんので、取り扱おうとする各SNSについて、「規約 フォーマット」などで検索して事前に確認しておきましょう。

こうしてみると新しいメディアほど制約も特徴もはっきりしてるといえるでしょう。しかし新しいメディアほど若者受けをしています。動画の長さの点では短い方に合わせて編集しておけば、使いまわしはやり易くなるでしょう。

改正個人情報保護法でCookieの取扱いはどうなる?

2022年4月施行の改正個人情報保護法は、個人データの不適正な利用に厳しくなるとともに、マーケティングへの活用の道も開かれるというバランスをとったものです。まず厳しくなる点では、①罰則 ②義務の拡大 ③請求権の拡大 などがあります。

罰金は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、報告義務違反に対しては「30万円以下の罰金」から「50万円以下の罰金」に強化されます。法人に対する罰金刑は措置命令違反と不正流用については「1億円以下」に引き上げられます。また諸規定は外国の事業者にも適用されます。

個人情報取扱事業者の義務は、個人データの不適正な利用の禁止義務が明文化され、漏えい等が発生した場合の報告義務及び本人に対する通知義務が新設されます。一方で民間団体の「認定個人情報保護団体」がある程度ルールを決められて事業者の自主的な個人情報保護への取り組みを推進しています。

個人データの利用停止や消去を請求できるのは、旧法では目的外利用された時と不正の手段で取得された時に限られ、また第三者提供の停止を請求できるのは、本人の同意なく第三者提供がなされたときに限られていましたが、改正法では上記に加え、不適正な利用がなされたときも利用停止等が請求できます。また、個人データの取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるときにも、利用停止等又は第三者提供の停止の請求ができるようになります。

一方でデータ利活用の促進として、個人を特定できないように個人情報を加工した「個人関連情報」は、旧法では加工前の情報と同等に厳格な規制の対象となっていましたが、改正法では氏名等を削除して、他の情報と照合しない限り個人を特定できないように個人情報を加工した場合は(仮名加工情報)、仮名加工情報取扱事業者の内部分析目的の利用に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和しました。

これはCookieなどのような識別子情報とそれに紐づく閲覧履歴や購入履歴などの個人情報ではない情報のことで、改正法では個人関連情報を第三者提供する場合、提供元が提供先に対して本人の同意を得ていること等を確認する義務を新設しています。例えばホームページを開くと、『弊社のウェブサイトでは、サービスの向上、またユーザーにより適したサービスを提供するため、クッキーを使用しています。また、ユーザーに合ったコンテンツや広告を表示させることを目的としてクッキーを使用する場合があります。』として同意を求めるケースなどです。

そもそもCookie自体には個人情報を抜き出したり、特定したりするような機能や仕組みは無く、Webサイトへのアクセス履歴やログインIDなど、Webサイトの閲覧にかかわるデータのみとなっていますが、Cookieとその他の情報を照合することによって個人を識別することは可能です。Cookieに関するトラブルを防ぐために使用同意を求めるポップアップがありますが、その内容はEUで2018年5月にできた法律GDPRの項目が参考にされています。

現時点ではポップアップを表示することは義務付けられてはいませんが、今後施行される法改正を考慮して、マーケティングに関連したWebサイトではCookie使用の同意を得る仕組みの準備を行っておくとよいでしょう。一方で2020年10月に公開されたGoogle Analytics 4はプライバシー保護に重点を置いて開発され、Cookieを使用することなくアクセス解析が行えますので、マーケティングに関係の薄いWebサイトでは、ユーザーにCookieの使用を拒否されてもサイト運営に直接影響はないともいえます。

参考:個人情報保護委員会ウェブサイト https://www.ppc.go.jp/

罰金は「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に、報告義務違反に対しては「30万円以下の罰金」から「50万円以下の罰金」に強化されます。法人に対する罰金刑は措置命令違反と不正流用については「1億円以下」に引き上げられます。また諸規定は外国の事業者にも適用されます。

個人情報取扱事業者の義務は、個人データの不適正な利用の禁止義務が明文化され、漏えい等が発生した場合の報告義務及び本人に対する通知義務が新設されます。一方で民間団体の「認定個人情報保護団体」がある程度ルールを決められて事業者の自主的な個人情報保護への取り組みを推進しています。

個人データの利用停止や消去を請求できるのは、旧法では目的外利用された時と不正の手段で取得された時に限られ、また第三者提供の停止を請求できるのは、本人の同意なく第三者提供がなされたときに限られていましたが、改正法では上記に加え、不適正な利用がなされたときも利用停止等が請求できます。また、個人データの取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるときにも、利用停止等又は第三者提供の停止の請求ができるようになります。

一方でデータ利活用の促進として、個人を特定できないように個人情報を加工した「個人関連情報」は、旧法では加工前の情報と同等に厳格な規制の対象となっていましたが、改正法では氏名等を削除して、他の情報と照合しない限り個人を特定できないように個人情報を加工した場合は(仮名加工情報)、仮名加工情報取扱事業者の内部分析目的の利用に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和しました。

これはCookieなどのような識別子情報とそれに紐づく閲覧履歴や購入履歴などの個人情報ではない情報のことで、改正法では個人関連情報を第三者提供する場合、提供元が提供先に対して本人の同意を得ていること等を確認する義務を新設しています。例えばホームページを開くと、『弊社のウェブサイトでは、サービスの向上、またユーザーにより適したサービスを提供するため、クッキーを使用しています。また、ユーザーに合ったコンテンツや広告を表示させることを目的としてクッキーを使用する場合があります。』として同意を求めるケースなどです。

そもそもCookie自体には個人情報を抜き出したり、特定したりするような機能や仕組みは無く、Webサイトへのアクセス履歴やログインIDなど、Webサイトの閲覧にかかわるデータのみとなっていますが、Cookieとその他の情報を照合することによって個人を識別することは可能です。Cookieに関するトラブルを防ぐために使用同意を求めるポップアップがありますが、その内容はEUで2018年5月にできた法律GDPRの項目が参考にされています。

現時点ではポップアップを表示することは義務付けられてはいませんが、今後施行される法改正を考慮して、マーケティングに関連したWebサイトではCookie使用の同意を得る仕組みの準備を行っておくとよいでしょう。一方で2020年10月に公開されたGoogle Analytics 4はプライバシー保護に重点を置いて開発され、Cookieを使用することなくアクセス解析が行えますので、マーケティングに関係の薄いWebサイトでは、ユーザーにCookieの使用を拒否されてもサイト運営に直接影響はないともいえます。

参考:個人情報保護委員会ウェブサイト https://www.ppc.go.jp/

令和4年から電子帳簿保存法がどうかわるか?

令和4年1月から電子取引については関係書類を紙保存ではなく電子保存するために電子帳簿保存法が決められようとしていましたが、2年間は紙の帳簿でも保存が認めらる猶予期間となりました。いずれにせよ電子取引の加速に伴い、従来さまざまな制約があった電子帳簿保存法は抜本的に緩和されました。

最近は、見積書、注文書、請求書、領収書のような取引書類をPDFとして作成し、電子メールの添付ファイルとして送受信するのが一般化しました。また、オンラインで購入する際も領収書や請求書をPDFファイルとしてダウンロードします。これらの書類はその後に監査・決算処理や税務などに必要な重要な証憑書類であり、法人税・所得税などの国税の徴収を行う立場から、国税庁は国税関係書類として指定し、取引に際して相手方から受け取った国税関係書類と相手方に渡した国税関係書類の写しの保存を法人税法で納税者に義務付けています。

国税関係書類のデジタル保存については、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(電子帳簿保存法)、また財務省令「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」で定められています。

電子帳簿保存法は第4条1項は、会計システムなどを使って自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成している「帳簿」について、第4条3項で書面をスキャンして電子化PDFファイルとしたときのデジタル保存と原本廃棄を認める(スキャナ保存といいます)条件について定めています。

電子帳簿保存法第10条では、取引用PDFファイルを書面にプリントアウトして保存するか、デジタル保存する際の条件を定めていて、以下1~4のいずれかの措置を行えば良いとされています。

1.デジタルファイルの受け渡し後、時間をおかずに記録事項にタイムスタンプを押し、さらに保存担当者またはその監督者の情報を確認できるようにする。

2.正当な理由なく訂正及び削除を防止する事務処理規定を設けて備え付け、規定に沿った運用を行う。

3.デジタルファイルの記録事項にタイムスタンプを付してから、取引情報の授受を行う。

4.デジタルファイルの記録事項について、訂正または削除を行ったばあいにこれらの事実及び内容を確認することができるコンピュータシステムまたは訂正もしくは削除を行うことができないコンピュータシステムを使用して、その取引情報の授受及びそのデジタルファイルの保存を行うこと。

改正前から緩和された点は、

1.タイムスタンプ付与期間(現行:3日以内)が、記録事項の入力期間(最長約2月以内)と同様になった。

2.データ検索要件が、取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定するとともに、国税庁等の質問検査権に基づく情報開示に応じるなら複合検索機能がなくてもよいとなった。

3.売上高1000万円以下で、国税庁等の質問検査権に基づく求めに応じるなら検索要件は不要とする。

つまり、PDFなどでの保存に関して、データ管理さえちゃんとしていれば、特別なシステムがなくても、紙の書類を不要とできるといえるでしょう。これらに関した法令は今後も変更されることにご注意ください。

参考資料

電子帳簿保存法関係法令集

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/03.htm open_in_new

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/index.htm open_in_new

最近は、見積書、注文書、請求書、領収書のような取引書類をPDFとして作成し、電子メールの添付ファイルとして送受信するのが一般化しました。また、オンラインで購入する際も領収書や請求書をPDFファイルとしてダウンロードします。これらの書類はその後に監査・決算処理や税務などに必要な重要な証憑書類であり、法人税・所得税などの国税の徴収を行う立場から、国税庁は国税関係書類として指定し、取引に際して相手方から受け取った国税関係書類と相手方に渡した国税関係書類の写しの保存を法人税法で納税者に義務付けています。

国税関係書類のデジタル保存については、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(電子帳簿保存法)、また財務省令「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」で定められています。

電子帳簿保存法は第4条1項は、会計システムなどを使って自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成している「帳簿」について、第4条3項で書面をスキャンして電子化PDFファイルとしたときのデジタル保存と原本廃棄を認める(スキャナ保存といいます)条件について定めています。

電子帳簿保存法第10条では、取引用PDFファイルを書面にプリントアウトして保存するか、デジタル保存する際の条件を定めていて、以下1~4のいずれかの措置を行えば良いとされています。

1.デジタルファイルの受け渡し後、時間をおかずに記録事項にタイムスタンプを押し、さらに保存担当者またはその監督者の情報を確認できるようにする。

2.正当な理由なく訂正及び削除を防止する事務処理規定を設けて備え付け、規定に沿った運用を行う。

3.デジタルファイルの記録事項にタイムスタンプを付してから、取引情報の授受を行う。