目指すべき業態変革の方向性を探る!

国際総合展「コンテンツ東京」の出展社からビジネスモデルのヒントを得る

国際総合展「コンテンツ東京」の出展社からビジネスモデルのヒントを得る

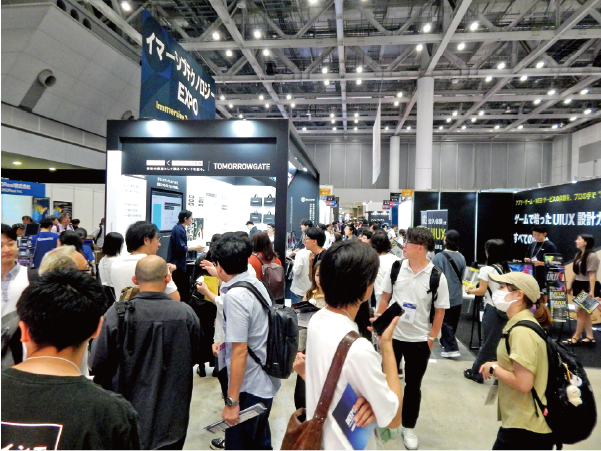

印刷業界では現在、どのように価値を創造し、顧客に商品やサービスを提供し収益を上げていくかが問われている。つまり、いかに次代につながるようビジネスモデルを形成していくかということだ。7月2日~ 4日の3日間、東京ビッグサイトで、さまざまなコンテンツビジネスが集結する国際総合展「コンテンツ東京」が開催された。同展では、ものづくりを目指す印刷関連会社にとって、ビジネスモデルとなり得る出展社が少なからず見られた。その中から、印刷関連会社が業態変革を目指すうえで導入し、顧客に提供できそうなシステム、あるいは自社の事業に導入し取り組めそうなビジネスやサービスをピックアップした。

顧客を支援するツールを導入しマーケティング活動に活かす

広報・マーケティング業務の課題に対してさまざまなソリューションを提供している株式会社Too(東京都港区)は、タスクやプロジェクトを一元管理するためのワークマネジメントツール「Asana」と、さまざまな制作物の赤入れや承認フローを効率化するオンライン校正ツール「Ziflow」を出展していた。

同社は多くの印刷会社を顧客に持っており、印刷会社に必要と言えるツールを提供しているのが特徴だ。今回の両製品も印刷会社にとって使い勝手の良さ、機能性において細やかな配慮がされているのが特徴である。

「Asana」は、受注した案件に携わるメンバー全員がクラウド上でリアルタイムに進捗を把握でき、ワークフローのプラットフォームとして活用するサービス。他社のタスク管理ツールは、チームの管理者やマネージャーなど、管理者側の視点を強く意識しすぎて、利用者側に負担が偏っていた傾向があったが、同製品はユーザーが自由にカスタマイズできる操作性と親しみやすさが特長になっている。もちろん部署間だけでなく案件に関わる顧客にも幅広く活用できるようにしており、タスク管理だけでなく、チャット機能の充実や、他のクラウドサービスとの連携も可能であり、利便性が高い印象を受けた。

一方、「Ziflow」は、誰にでも使いやすいインターフェイスながら、バージョン管理や差分チェック、共同作業など、校正業務に必要な機能が揃っているのが特徴だ。詳細なワークフローやフォルダの設計が可能なため、現状のワークフローのオンライン化・自動化をスムーズに実現できるようになっている。

「校正を行う人が多い印刷案件を扱っている会社、シンプルで誰でも使えるツールを求めている会社、印刷物だけでなくWebや動画などの制作が増えて取りまとめが大変な会社にお勧めできます」(同社ブース担当者)と、アピールしていた。

両システムはいずれも印刷会社が導入するもので、顧客に直接提供するものではないが、インターネットを介してデータ送受信することが当たり前となった現在では、このようなシステムを構築することはもはや必要不可欠になっていると言えるだろう。業務の効率化、顧客サポートの観点からも導入を検討してみたいものである。

また、印刷会社に多くの顧客を持っているクラウドサーカス株式会社(東京都渋谷区)は、アプリをインストールして利用するAR作成ツール「COCOAR(ココアル)」や、アプリ不要でWebサイトやSNSからAR体験ができるWebAR作成ツール「LESSAR(レッサー)」を提供している。印刷会社ではこれらのツールを使ってチラシやカタログにARを付加し、商品紹介動画や、キャンペーン情報の告知を行うことで、顧客やエンドユーザーの利便性を高め、訴求力を高める支援をしている。

ブースではファンマーケティングツールの「Metabadge(メタバッジ)」も紹介されていた。「WebサイトやSNSにアクセスされたお客様に、診断やクイズ、投票、アンケート調査、ARなどのユーザー参加型企画を提供し、CVR(コンバージョン率)改善やUGC(ユーザー生成コンテンツ)を創出していくものです。これまでの短期的な販促施策と並行して、長期的なファンの獲得と育成を支援するツールです」(ブース担当者)とのことだ。

ARは印刷物に付加して利用できるため、印刷会社としては大いに提案できるツールと言えよう。ファンマーケティングは、SNS市場の拡大で今後ますます注目されるサービスになることが予想されるため、印刷会社も顧客のファンづくりをサポートするビジネスとして「Metabadge」のようなサービスを活用して、積極的に提案してみてはどうだろうか。

また、個人が持つスキルや知識を活かしてオンラインでサービスを売り・買いできるスキルマーケット「ココナラ」を運営している株式会社ココナラ(東京都渋谷区)は、法人向けAIツール「coconala AIスタジオ」を出展した。同製品の特徴は「Chat GPT 」「Ge mi ni 」「Cl aude 」「I magen 」「DALL・E」などの最新AIツールをまとめて使えるところだ。「AIの使い方を知らない」「業務活用の方法が分からない」「複数のAIサービスを使いたいがコストが気になる」といった悩みや課題に応えるのが目的だ。「いろいろな業務で使える最適化された600以上の生成テンプレートをご用意しています。1回のプロンプトを入力しただけでは納得のいくアウトプットが得られないため、何度も質問を繰り返して納得のいく結果に仕上げる必要があります。しかし本製品では、プロンプトが予め作成されており、商品名や商品内容などの情報もツール内に登録されています。そのため、ユーザーがプロンプトを入力すると、自動的に情報が適切に組み合わされ、最適なアウトプットが生成されるようになっています。これにより、何度もプロンプトを入力する手間が省けます」(同社担当者)とのこと。

高品質でニーズに合ったアウトプットを生成する上で大いに役立ちそうなサービスといえよう。「アウトプットごとに最適な最新のAIモデルを選んで利用できますから、どのAIを使えば良いか悩む必要がないのもメリットです」(同社担当者)と、最新のAIツールがオールインワンで使えることを強調していた。

印刷会社も営業活動で企画書や提案書を作成し、顧客に提示する場面がある。デザイン案を検討する際に複数の案を提示する場合など、大いに活用できると言えよう。生成AIを活用したビジネスは、もはや不可欠になりつつある。印刷会社自らが営業やマーケティングに活かすのも良いし、顧客の業務を支援するツールとして活用するのも良いだろう。いずれにしても、生成AIを活用したワークフローを形成することは、今後の重要なビジネステーマと言えるのではないだろうか。

キャラクター・マンガなどのデザイン力で市場開拓を

ビジネスモデルとしては規模が大きいため参考にするのが難しい面もあるが、デザイナーをはじめ、コピーライター、プランナー、カメラマン、プロデューサーなど、約300名を超えるさまざまな分野のクリエイターが在籍する国内最大級のデザインエージェンシー、株式会社たきコーポレーション(東京都中央区)は、デザインに特化した多彩なビジネスを展開し、顧客のブランディング支援を行っている点を強調していた。

デザインによる顧客のブランディング支援は確かに重要で、プリプレス業界であるGCJにとっても今後の事業の方向性のひとつとして取り組んでいきたい領域である。同社のように300名のデザイナーを抱えることはできなくても、数名のデザイナーでもクリエイティブ集団を標榜し、デザイン力で顧客のブランディングビジネスを支援することは可能だろう。

同社では、Webマーケティング戦略におけるプロモーションやブランディング戦略(CX向上、共感創出)について「企画→制作→実装→解析」というサイクルを途切れなく必要に応じて提供していることを説いていた。その一貫したワークサイクルは、GC業界にも求められているのではないだろうか。これまで培ったグラフィックデザイン力を発展させて、紙媒体以外のデジタル分野にも活かしていきたいものである。

そのデザイン力を活かしている企業のひとつに、株式会社京田クリエーション(大阪市西区)がある。同社はイラストレーターと絵本作家が社員として在籍しているのが特徴だ。イラスト制作はもちろん、ディレクター、デザイナー、コピーライターも揃っているため、イラストとデザインを組み合わせた企画・制作を一貫して請け負っているという。ブースでも数多くのキャラクターデザインの販促品や印刷物を出展していた。

「面白いコンテンツを発信したい」「難しいことをわかりやすく伝えたい」といった経営理念を掲げて、さまざまなニーズに多彩なクリエイティブで応えているのが同社の特徴である。代表取締役会長の髙井喜和氏は、絵本作家として「おはなし・くろくま」シリーズ(くもん出版)、明治の「マーブルわんちゃん」など、多数のキャラクターデザインを手掛けているデザイナーでもある。

「お客様のオリジナル商品を企画し製作していますが、既に作ったオリジナル品をリニューアルする場合もあります。企業のお客様に対して、私がライセンスを所有しているキャラクターを使って一緒に商品開発をしませんかと、ビジネスを促したりしています」(髙井会長)と、キャラクターを活用した商品開発に注力しているとのことだ。

同社は、社員がそれぞれ個性を持ったクリエイターであることや大阪という土地柄から、とにかく「面白いモノを創る」という点に徹している。ポイントは、デザインやイラストを考えるクリエイターに、いかに自由に仕事をしてもらうかが鍵となるだろう。そのようなデザイン経営も昨今ではあまり耳にしなくなったが、依然として重要な理念であることに変わりはない。GCJとしても、もっとデザインに注力したものづくりに励んでいきたいものである。

マンガ・アニメーション・イラストなど幅広いコンテンツ制作を手掛ける職人集団を標榜していたのが、デジタル職人株式会社(東京都渋谷区)だ。同社ではマンガ制作に関する受注をアピールしていた。マンガ制作会社が増えつつあることから、「クリエイターの数が豊富で9,000人ほどとネットワークを結んでいます。そのため、お客様の要望に合わせた絵柄を提供することができますし、予算に合わせた制作もできます。当社はマンガからアニメーション化したり、キャラクターを作ってそれをマンガにしたりすることもできます」(取締役事業部長)と説明。豊富な人材と柔軟な対応力で、マンガを軸にしたワンソースマルチメディアを展開しているのが特徴だという。

また、外国籍の社員も在籍しており、英語・中国語・韓国語・フランス語・スペイン語など幅広い言語での対応も可能だという。「アナログなキモチでデジタルなシゴトを」をモットーに掲げている同社の姿勢は、印刷会社にも言えることではないだろうか。

「出版社とタイアップして小説をマンガにする動きが活発化しています」とのことで、マンガの需要はますます伸びているようだ。このようなマンガ制作会社とコラボレーションをして、さまざまなコンテンツをマンガ化することを顧客に提案し、売上アップに貢献するビジネスも考えたいものである。

さまざまなデジタルコンテンツで顧客のニーズに応える

十数年前から印刷業だけでなくデジタルコンテンツ制作にも注力してきたのが、株式会社北斗社(東京都文京区)である。同社はこれまでWebサイト、ホワイトペーパー、SEOコラム(検索エンジン最適化を意識して作成したコラム記事)、動画などのコンテンツを企画から制作まで手掛け、多くの実績を上げてきている。こうしたBtoBコンテンツ制作のノウハウを持つ中堅印刷会社はそう多くはない。

「まだまだ売上の多くは紙の印刷ですが、将来的にはデジタルコンテンツの売上を全体の半分程度にまで引き上げたいと考えています」(アカウントセールスユニット係長)という。しかし、問題はデジタルコンテンツ制作に携われる人材を募集しても、なかなか応募がない点である。「デザインやWebを学ぶ学生がいる専門学校などに働きかけていますが、クリエイティブ制作を任せられる学生の応募は非常に少ないです」と、人材面での課題を指摘する。

同社は社員約80名(契約社員含む)を擁し、1,000社以上の企業のコンテンツマーケティングを支援してきた実績を持っていることから、デジタルコンテンツ制作をコンスタントに受注できているのは事実である。早くから顧客のコンテンツマーケティングに着目し、印刷業一辺倒から脱却して業態変革を着実に進めてきた印刷会社であるという点で、今からでも同社の経営戦略や組織づくりを学ぶところはあると言えるだろう。

同展では動画制作会社も出展していた。高島屋グループの総合広告会社、株式会社エー・ティ・エー(東京都中央区)は、動画制作をアピールしていた。ブース前面に小さな撮影スペースを設け、商品のカメラ撮影のデモンストレーションを行っていた。

同社から参考にしたい点は、大手百貨店グループのさまざまな宣伝・販促活動を担っていたことから、店舗での実践で培ったマーケティングに基づくプロモーション施策を展開していることだ。印刷業界でも特定の取引先の傘下にあったり、下請け的な立場で印刷物や販促品の制作に携わっていたりする印刷会社が少なくないが、同社のように紙媒体だけでなく、商品撮影や動画制作まで請け負うことで、顧客とより強固な関係を構築していく経営方針は重要である。

総括――自社の強みを活かすビジネスを

印刷会社が「紙を刷るだけ」のビジネスモデルで勝負するのであれば、特定の顧客が求める高付加価値の印刷を提供していくことが求められる。しかし、顧客自体が安定した経営を続けることができ、その印刷会社をいつまでも贔屓にしてくれるという条件でもない限り、印刷業だけの経営では不可能になりつつあると言えるだろう。

そこで印刷会社の新たなビジネスモデルを示すとすれば、まずはAR・VR技術と連携した印刷物とデジタルコンテンツの融合が挙げられる。これは今後不可欠な要素であり、確実に実践してプロモーションやキャンペーンに活かしていきたい。

次に、顧客データや印刷物の効果測定データを分析し、それを次の施策に活かすデータを活用したビジネスである。このデータ分析力があれば、より精度の高い提案や効果的なマーケティングが可能となるため、顧客と強固な関係性を築くことで安定した経営を維持できるからだ。

さらに、AIを活用した業務効率化も重要である。デザインの自動生成、校正支援、生産計画の最適化など、AIを活用した業務の確立は、コスト削減と生産性の向上を実現する上で非常に重要な施策となる。これはビジネスモデル以前の課題としてぜひとも取り組み、AIを活用したワークフローを構築したいものである。

その他にも、多角的な視点から特定業種への特化、パーソナライズ印刷、環境配慮型素材の印刷、特殊印刷、共同シェアリングなどが考えられる。しかし、まずは自社の強みを把握し、その強みを活かしたビジネスを強化し、どの業界・顧客層をターゲットにしていくかを計画し、営業展開していくことが求められるだろう。

|