再考!「 デザイン経営」の重要性と取り組み方

リーダーとなるデザイナーを採用し、デザインを軸に変革する

リーダーとなるデザイナーを採用し、デザインを軸に変革する

2018年5月に経済産業省と特許庁が「デザイン経営宣言」を発表して早7年が経過した。その後、多く

の企業がデザイン経営に取り組んできたが、実際にどれほどの企業が導入し、実践しているだろうか。

印刷業界においてもその必要性が説かれ、各社の事情に応じた取り組みが行われてきたが、その本質を

理解し、実際に経営に取り入れた印刷会社は多くないように思える。デザイン業務を展開している印刷

会社にとっては、一見簡単そうに見えるが、企業全体の戦略としてデザインを位置づけるデザイン経営を

実践するのは、リソースの問題が立ちはだかり、想像以上に難しいものである。経営者の強い意志と、

実務を推進できるデザイナーが不可欠だからだ。そこで、印刷会社にとっても生き残るための一つの道

がデザイン経営であることを改めて認識し、その重要性について成功事例を交えながら考察してみた。

デザイン経営はブランド構築に貢献する

企業がデザイン経営を目指す意義は、端的に言えば、ブランドの向上とイノベーションの創出だと言われている。これは単に商品やサービスのデザインを良くするだけでなく、デザインを経営戦略の中核に据えることで、市場における企業の競争力を高め、持続可能な経営を実現することを目的としている。

デザイン経営で最も重要視されている点は、顧客起点で物事を考えることだと言われている。印刷会社の経営を見た場合、自社の印刷技術やノウハウを起点に、顧客のニーズに沿って印刷物を作ることが主流になっているが、デザイン経営を目指すのであれば「顧客自身が気づいていない潜在的なニーズや課題を発見し、それを解決する新しい価値を提案・創出する」という視点が問われる。その過程でブランドを構築し、業態変革によってイノベーションを実現していくのが望ましいと言えるだろう。

そのため、顧客の要求通りに制作・生産を行うだけでは、デザイン経営に転換できない。受け身の経営から脱却して、積極的に顧客に利益をもたらす提案を行い、顧客ロイヤリティを築いていくことが重要になる。印刷会社は、この考え方に立ったデザイン経営を目指していく必要があるだろう。

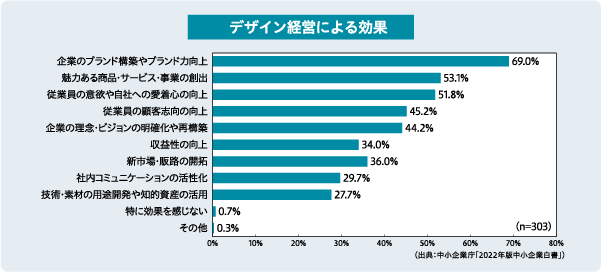

「2022年版中小企業白書」によると、デザイン経営が定着している中小企業に「デザイン経営による効果」についてのアンケート調査を実施したところ、最も多かった回答が「企業のブランド構築やブランド力向上」(69.0%)だった。次に「魅力ある商品・サービス・事業の創出」(53. 1%)、続いて「従業員の意欲や自社への愛着心の向上」(51. 8%)となっている。(グラフ参照、複数回答)

このアンケート調査から、デザイン経営に積極的に取り組む企業は、そうでない企業に比べて、有益な効果が見られることが分かる。また、「収益性の向上」や「新市場・販路の開拓」が下位にあることから、売上には直結しないと考えられるかもしれないが、冒頭に述べたように、デザイン経営の目的は、ブランドの向上とイノベーションの創出にあるため、ブランド構築やブランド力向上が最も効果として挙げられるのは当然と言えよう。ブランドが構築され、魅力ある商品・サービス・事業を創出することができ、それが顧客に認知されることによって、購買に繋がり、売上が増えて収益性が向上するという流れになるのである。

企業がデザイン経営を目指す理由は、「顧客中心の価値創造」「イノベーションの創出と事業成長」「組織の変革と企業文化の醸成」と言われている。これらは印刷会社にもそのまま当てはまると言えるだろう。

新たな価値を創造する3つの事例

印刷会社がデザイン経営を推進し成功させるには、印刷請負業から脱却し、新たな価値を創造することが求められる。

印刷というコア技術を活かしつつ、デザイン力で新たな事業や価値を創出する方法を3つ示してみた。

1.受注型から自発型への転換

地元の道の駅が観光客の主要な立ち寄りスポットであることに着目し、地元の魅力を表現したデザインTシャツやステッカーを自社で企画・製造。道の駅で販売することで、従来の受注型から、自社で売上をコントロールする自発型ビジネスを確立するというもの。受け身だったビジネスモデルから、自社で企画・製造・販売まで一貫して行える自発型の事業に転換するという方法である。

2.地域密着型とデザイン力で新たな顧客を創造

印刷業の地域密着性を改めて突き詰めるケースとしては、長年にわたって発行してきたタウン誌があれば、その強みを活かして、地域独自の情報を発信する企画力を強化するというもの。記事として掲載する企業・店舗を、顧客の課題解決につながるデザインの視点から提案し、新たな情報媒体や印刷媒体を提供する。また、紙媒体と合わせてデジタルコンテンツの制作も請け負う。企画・デザインを強みとする地域のビジネスパートナーへと進化し、新たな顧客獲得と市場拡大を図っていくという方法である。

3.公募型コンテストによるデザイン活用

自社で地域のデザインコンテストを主催し、学生やクリエイターからデザインを公募。応募作品の中から優秀なデザインをTシャツや年賀状、トートバッグなどを商品化し、販売するというもの。コンテストを通じてデザイン業界との接点を強化し、新たな才能の発掘やクリエイターとのコラボレーションに繋げる。これにより、単なる印刷会社にとどまらず、デザインを生み出し、社会に広めるプラットフォームとしての立場を築き、ブランド価値を向上させるという方法である。

リーダーとしてのデザイナーが必須

経済産業省と特許庁の「デザイン経営」宣言では、デザイン経営と呼ぶための必要条件として、「経営チームにデザイン責任者がいること」と「事業戦略構築の最上流からデザイン起点であること」の2 点を掲げている。これらを満たすためにすべきことは、「経営チームにデザイナーを配置する」「デザイン経営専門の部署を設置する」「アジャイル開発※を採用する」「デザインに強い人材の採用・育成を強化する」の4点だと指摘している。

さらに経済産業省では、企業がデザインを経営戦略の基盤として活用するための具体的な実践方法として7つの項目を挙げている。具体的には、「デザイン責任者の経営チームへの参画」「事業戦略・製品・サービス開発の最上流からデザインが参画」「『デザイン経営』の推進組織の設置」「デザイン手法による顧客の潜在ニーズの発見」「アジャイル型開発プロセスの実施」「デザイン人材の採用・育成」「デザインの結果指標・プロセス指標の設計を工夫」である。これらの7 項目は、デザインを単なる表面上の装飾としてではなく、企業価値を高めるための戦略的な手法として活用するための具体的な行動指針となっている。

このことから、デザイン経営を実践するためには有能なデザイナーが不可欠であるということが分かるが、印刷会社がデザイン経営を始めるに当たって、経営全体を見通せるデザイナーを登用できるかどうかが課題となる。そのようなデザイナーは、当然アートディレクターやビジネスをコーディネートできるデザイナーでなければならないが、そこまでの能力を備え任せられるデザイナーを抱えている印刷会社は決して多くはないと言えるだろう。

では、小規模印刷会社がデザイン経営を実施するためにはどうすればよいのか。新たにデザイナーを採用する場合でも、待遇や賃金面で特別に考慮する必要があるだろうし、そもそも小規模印刷会社に入社してすぐにデザイン経営を任せられる状況が作れるかどうかという問題もある。相当な時間やコストを要することになり、経営者はかなりの覚悟を持って実行しなければならないだろう。やはり、外部から自社のデザイン経営に共感してくれるデザイナーやデザイン制作会社を見つけて、協業体制を構築することが現実的な選択肢となるだろう。

その際には、単にデザインスキルが高いだけでなく、自社のビジョンや社風を理解し、長期的なパートナーシップを築けるデザイナーを選ぶことが重要である。求められる能力は、印刷物や販促品に関連するプロモーションや商品の企画開発の経験を持っていることである。そのためには、デザイナーの過去の実績やポートフォリオを確認し、仕事に対するアプローチの仕方を含めて必要なスキルを持っているかどうかを見極める必要がある。

また、デザインは共同作業であるため、自社の考えや課題を正確に理解し、仕事のフィードバックができ、社員と円滑にコミュニケーションをとれる人材であることも不可欠になってくる。自分本位に仕事を進めていくようでは社内で軋轢が生じ、業務が円滑に進まなくなる原因になるため、コミュニケーション能力は非常に重要である。

経営者もデザインマインドを持つべき

デザイナー個人ではなく、デザイン会社と組む場合は、目指すビジョンや価値観を共有できる相手であるかどうかが重要になる。目指すべきデザイン経営に共通の認識を持つことで、よりスムーズで深いレベルでの協業が可能になるだろう。

信頼できる有能なデザイナーを見つける方法としては、「デザイン専門のエージェントやマッチングサービスの利用」「デザインの専門集団である制作会社への依頼」「多くのデザイナーが登録しているクラウドソーシングサービスの利用」「同業者や人脈からの紹介」といった4つの方法が考えられる。

デザイン経営では、まずは経営者自身がデザインのスキルとマインドを身に付けるのが理想であるが、それを経営者に求めるのは現実的ではない。そのため、信頼できるデザイナーに任せるのが妥当であるが、ビジネスに役立つ思考法として、経営者もデザインマインドの習得を目指し、少しでもデザイン自体への関心を高めたいものである。

経営者に求められることは、「デザインはさまざまな物事をより良くするための方法論」として捉え、何を課題とすべきか心のセンサーを常に働かせて、物事を多面的に観察するという考え方である。普段なら見落としてしまうような課題を察知する「変化を感じ取る気づき」が大切である。しかし多くの経営者は、頭では日常の気づきが重要だと分かっていても、普段は売上高や業務効率の追求に終始しがちで、無意識に自分の感性を抑制してしまっていることが多い。これでは、デザイン経営を実践することは難しいだろう。

デザインマインドの形成プロセスは、次のような流れになる。「現状を疑って問題意識を持ち、普段なら見落とすようなことを感じ取る」→「受け取った消費者はどう思うだろうか、どのように使ってくれるだろうか、といった想像をする」→「経験することが大切だと考え、勇気を持って次々と形にしていく」。

経営者自らが前述のプロセスを踏んで、気づきと想像性を持ち、それを具体化する創作に臨めば、その企業は必ず前向きな変化を遂げていくことだろう。このようなデザインマインドを普段から意識しておくだけでも、事業の視界は広がっていていくはずだ。

「デザイン経営コンパス」の活用を

特許庁デザイン経営プロジェクトチームが、中小企業によるデザイン経営の推進を目的に『中小企業のためのデザイン経営ハンドブック2 未来をひらくデザイン経営× 知財』を公表した。このハンドブックでは、デザイン経営の新たなモデルを提示するとともに、デザイン経営と知財活動の関係性に着目し、デザイン経営の推進力を生み出す「6つの知財アクション」を示している。

また、デザイン経営の実践と知財の活用によって変革と成長を遂げてきた中小企業の事例や、中小企業のデザイン経営を後押ししてきた支援機関・支援企業の事例のほか、デザイン経営の実践を支援するツール「デザイン経営コンパス」(2023年7月公表)も紹介している。また、これを改良した「デザイン経営コンパス Ver.2」及び全国5 地域の自治体・支援機関・支援企業と共催したデザイン経営コンパスワークショップの実施レポートも2024年7月に公表している。

「デザイン経営コンパス」では、企業が自社のデザイン経営への取り組みを見直したり、社内での対話促進、また、支援機関・支援者が企業支援の各場面で活用することを想定している。そのため、これからデザイン経営を始める企業にとっては大いに参考になるはずだ。

まずは、中小企業がデザイン経営を実践するための支援ツールの解説書である「デザイン経営コンパス Ver.2 活用ガイド」を入手して、自社の課題をデザイン経営の視点から深掘りし、今後の取り組みの方向性を検討したいものである。

株式会社フロットの成功事例 デザインを軸にした業態変革に邁進

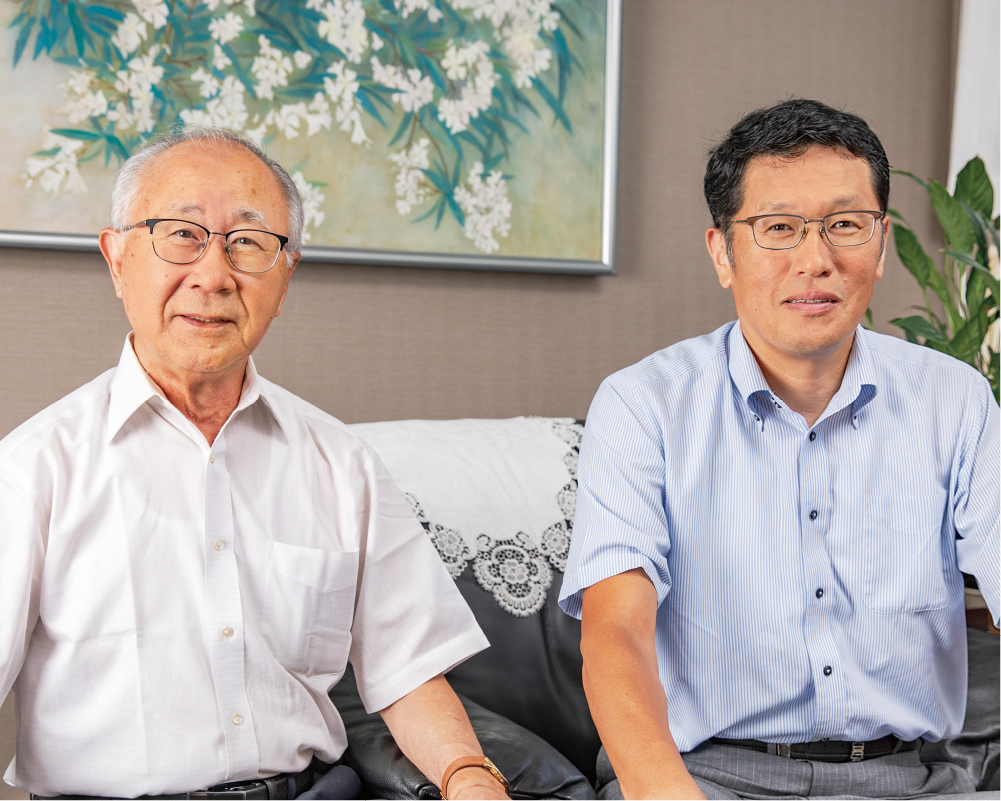

富士フイルムグラフィックソリューションズ株式会社(以下、FFGS)が、6月5日に開催したFFGS 業態変革ウェビナーでは、株式会社フロット(本社:山形県山形市立谷川2-1347、代表取締役 阿部和人)の常務取締役の五十嵐久仁子氏が、「業態変革をに導くカギは『デザイン』だった」をテーマにウェビナーを行った。

ウェビナーでは、同社が業態変革に至った経緯について語られたが、デザインに焦点を置いた変革は、まさにデザイン経営を実践するもので参考になる点が多い。ただし、同社の場合は従業員が86名おり、デザイナーも豊富に擁していたため、デザイン経営を目指すことができたと言えるかもしれない。実際、先頭に立って推進してきた五十嵐常務自身がグラフィックデザイナー出身で管理職に就いており、社内に有能なデザイナーがいたことは大きな要因といえよう。

株式会社フロットは、2010年に田宮印刷株式会社の子会社として設立。なお、2024年には田宮印刷株式会社が株式会社フロットを吸収合併し、商号を「株式会社フロット」に変更している。旧フロット時代、五十嵐常務は仙台支店のデザイン部門の部長を務めており、阿部社長(当時は仙台支店長)の指名を受けて、デザインを軸とした変革に着手した。まずは阿部社長が考える業態変革からスタートしたのである。

属人化していた業務状態を脱却するために、最初に「管理職育成」「委員会活動」「インナーブランディング」「動画プロジェクト」の4つの取り組みを行った。「インナーブランディングの取り組みでは、次世代を担う若手7名のプロジェクトチームを発足し、旧フロットが持つ強みを全て洗い出しました。それを分類して誰にも真似できない、付加価値の高い分野を絞り出し、『フロットの事業戦略』を策定しました」。これには2年の歳月が掛かったという。

五十嵐常務は、デザイナーが経営に携わる利点について、「自社の魅力を伝えたり、人の気持ちを動かすために表現をコントロールできる点」を挙げる。「デザイナーは表現することを正業としていますから、個別ジョブのデザインでは、どう見せれば顧客の要求に沿った成果が出せるのだろうか、また、売れるデザインや顧客のキモチに響くデザインができているだろうか、といった点などを常に考え、試行錯誤を繰り返しています」と、デザイナーの心理面について語った。

成果が見られるようになったのは2013年頃だったという。業態変革に取り組んだ結果、数値も明らかに向上した。「2013年当時、従業員1人当たりの時間単価は3,139円でしたが、2024年には4,170円にまで増えました。また、コンペ獲得率は2013年が52%だったのに対し、2024年には83%にまで上昇しました。これらの数値が上昇したのは、自社の強みを把握し、それを前面に打ち出して戦略的に市場を選択し、事業展開してきたためです」と分析する。

要はインナーブランディングへの取り組み

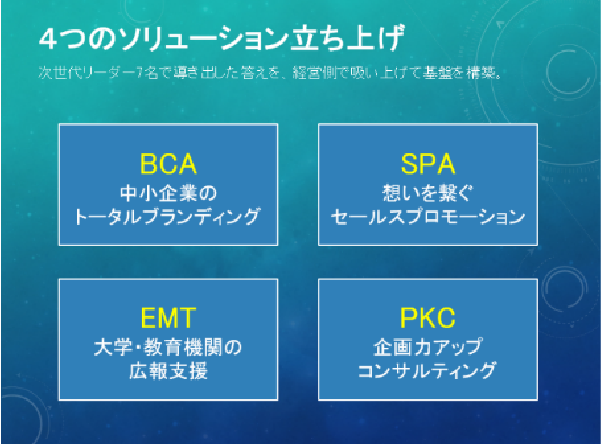

2024年に新生フロットを立ち上げる際、17名によるチームを編成し、ソリューションチームBCA(+BRANDING)で開発したオリジナルのブランディングツールを使って「まじわり、かかわり、むきあい、挑戦する人・地域のオモイとコタエをはぐくむ。ともに歩み、ミライへ。」というブランドコンセプトを策定した。そこから経営側で吸い上げて、「中小企業支援トータルブランディング」「想いを繋ぐセールスプロモーション」「大学・教育機関の広報支援」「企画力アップコンサルティング」という独自の4つのソリューションを立ち上げた。

同社が現在も継続しているのが、インナーブランディング活動である。インナーブランディングとは、企業が社員に対して、企業理念やビジョン、価値観を共有し、理解を深め、共感や愛着心を持ってもらうための活動で、多くのプロジェクトを実施している。その1つに、「アシタミルディスカッション」がある。これは、中小企業の経営者や管理職を会社に招いて講演をしてもらい、それを基に少人数のグループに分かれてディスカッションをするというものだ。この取り組みを通じて、社員は自然とグループディスカッションにも慣れていったという。また、地域の企業が抱える課題の解決策をクリエイティブな視点から学び、考えるプロジェクト「St udi o TANE:スタジオたね」、日常のさまざまな出来事を動画などで発信する「Webマガジン TAGAYASU」といったプロジェクトも継続している。

同社では、インナーブランディングのノウハウを顧客にも提供するために「中小企業支援トータルブランディング」を展開している。実はこれが重要な施策と言えるもので、顧客の事業や商品・サービス、また採用・広報にプラスになるような提案を行い、包括的に支援していくというものです。つまり、ブランディングを支援することで、顧客に付加価値を提供し、利益をもたらしているのである。この考え方は、中小印刷会社にとって不可欠な経営戦略と言えるだろう。

顧客に対しては、企業の経営理念や価値観を社員に共

有してもらうために、「例えば、ビジョン会議という名目で数回会議を開き、ビジョンを浸透させます。その後、Webサイトのリニューアル、ロゴ作成、あるいは会社案内などのアウトプット制作を支援していきます。これらのプロセスをインナーブランディングという形で社員を巻き込んでいく方法を採ることが多いです」と、五十嵐常務はビジネス手法について話す。

同社が関わった課題解決の事例として、地元の菓子工房COCOイズミヤのオリジナルの焼き菓子の開発に携わった事例を挙げる。これは、ヒット商品を作りたいというイズミヤの想いを受け、地元の農産物であるデラウェアのレーズンを使ったバターサンドの焼き菓子を共同開発したのである。オリジナルのストーリーや商品ネーミングを企画したブランディングが成功し、好評を博しているそうだ。

ところでフロットは、「意識して『デザイン経営』に取り組んできたわけではありません。経営環境の変化に合わせて、生き残るために新しい価値創造や社風の改善など、悩みながらいろいろとチャレンジしてきただけでしたが、それが結果としてデザイン経営に近いものになったのではないでしょうか」と五十嵐常務は言う。

また、経営方針の重点施策である4つのソリューションの計画や実行にも、プロジェクト立ち上げ時からデザイナーが参画したり、アジャイル型開発プロセスでは、小規模の旧フロットで試して成功したプロジェクトを、会社統合後の新生フロットでも取り組んでいることが大きいと言えよう。これらのソリューションやプロジェクトでは、管理職以外のスタッフのリーダーシップや、管理職のフォロワーシップなどを高め、チーム力や社員の主体性を向上させて、課題に向き合える人材育成を重視している点を同社は強調している。

|